まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

縫い代の始末は、裏返しの袋物にとってはいろいろ工夫する機会が多いものです。

かつて、某一流ブランドポーチの縫い代が何も始末をしていなくてそのままであったことに、とても納得できず、そのままひっくり返して、出来上がりのまま家庭用ロックミシンをかけたことがあります。

危うくて危うくて、使うにあたって安心できない不安定な心持ちになるようなお仕立てだったのでした。

それなのに「ロゴ」のかわいさ、いわゆる「ブランディング」の力がものすごいもので、手放さなかったのです。

量産品ということでああいった作りのお品を入れ込んでいるのか、それでも納得できるものではありませんでした。

それを手を加えてリフォームすることを拒むなどということをもし主張されたならば、本当に矛盾です。

そのポーチは仕事用のペンシルケースに使っていまして、毎日使っていますので、そのロックの効果は非常に大きいのです。

リフォームをしなければとっくにパンクしているところでした。

縫い代も5mm弱といった際どいもの、自身でさえそのようなきわどい縫い代で作ることはありません。

ロックのおかげで購入後約20年程になるところですが、現在も良好でお気に入りのペンケースです。

そんな感じで、縫い代始末にはうるさい自身が、そういった体験からの教訓を、ハンドメイド製作に反面教師で活かすということもしています。

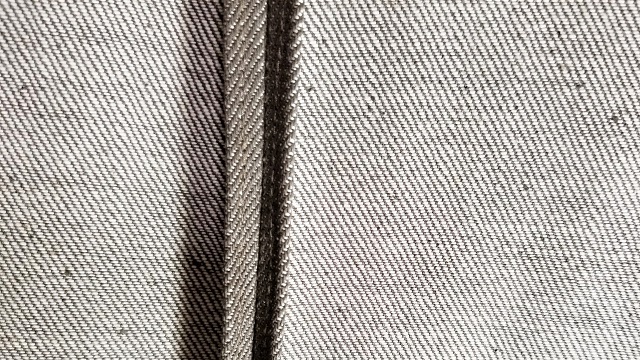

今回は、ロック始末をするだけではなく、さらにそこから発展的に、視界に映る美しさを追求したお仕立てを「セルヴィッチデニム」の例でご紹介したいと思います。

セルヴィッチデニムは、一重仕立てで製作することも多く、その他帆布の厚みがある号数のものやゴブラン織り生地などにも同様に引用していただけます。

巾着袋が一重仕立ての場合のサイドの縫い代の始末のロックミシンの隠し方

裏地付きというのがいかに製作しやすく、縫い代が隠しやすいものかを実感するのが一重仕立てで製作の時です。

こういった一重仕立ての分厚い生地で作る場合に縫い代が丸見えなのです。

そこで、あらかじめ最初から四角いパーツの四方にロックミシンをかけてあります。

それでも、袋の中をのぞいた時にロックミシンが丸見えでは、高級感が半減。

その先の、一歩も二歩も踏み出した積極的なお仕立てがございます。

その真ん中がおよそロックミシンの幅の右端に当たるので見た目が綺麗。

この後再びアイロンで両割れのクセを付けると落ち着きます。

そして、袋の中をのぞいた時に下のような見かけになります。↓

このロックミシン隠し効果は、摩擦によるほつれの防止という機能とデザイン性あるコントラスト効果の美しさの両方です。

あとがき

今回のようなこのロック始末の仕立て1つにしても、「美学」がそっと入れ込んであるのです。

こんな風にして様々なヶ所、様々な品物に、「技術」とか「哲学」を入れていこうと日々思案しながらの製作になります。

一度、そんな目で細かいヶ所を見ていただくと、「一流ブランド」として現在も君臨の「ハイブランド」様達がなぜあのような座をキープできているのか、なぜ継続して広く人々に注目されているのかということの裏にある驚くような研究と努力が理解できるかもしれません。

「ハイブランド」様から感じた良質なお仕立ての姿勢を参考にしながらの研究の成果です。

真似をしたり、コピーしたりということがいかに表面的で実りのないものかということ。

そこに目を向けるよりも、もっと本当の奥にある「精神」や「姿勢」の部分に注目して、「ハイブランド」様の優れたところから学ぶべきなのです。