まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたびは、「デニムワードローブ」をテーマに記事を綴りたいと思います。

この後、ご紹介させていただきますが、自身のワードローブは少し特徴があり、すべてのお洋服の上下をそれ1セットだけと決めた1パターンコーデでそろえています。

はっきり理由は分かりませんが、「気持ち」に素直に従った結果であり、「着回し」をあまりしないのです。

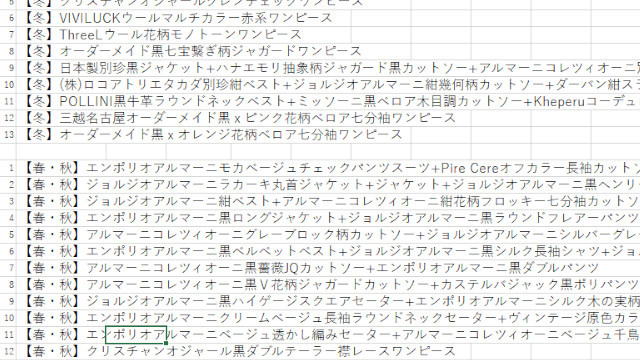

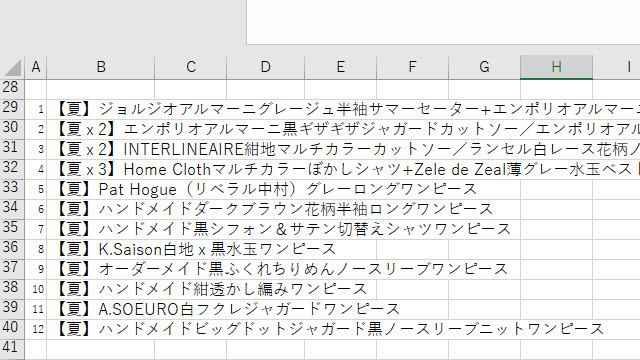

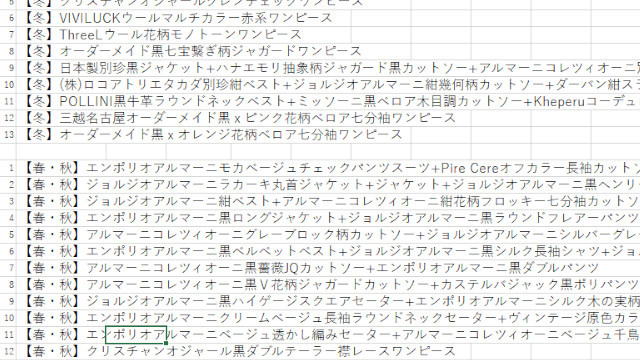

その記録をブランド名や色などの特徴と共に「ワードローブノート」なるものに記録しています↓。

エクセルシートを「ワードローブノート」に使用例:季節を「冬」「春・秋」「夏」の3シーズンに区分け。

エクセルシートを「ワードローブノート」に使用例:季節を「冬」「春・秋」「夏」の3シーズンに区分け。

余計な数を制御するために大まかな3シーズンごとの合計数をだいたい同じにしています。

それでも、どうしてもここまでの数集まってしまった結果が現在の分量なのですが、かなり選りすぐっておりますので1点1点に思い入れがあり、ここ数年激しく変化したことがありません。

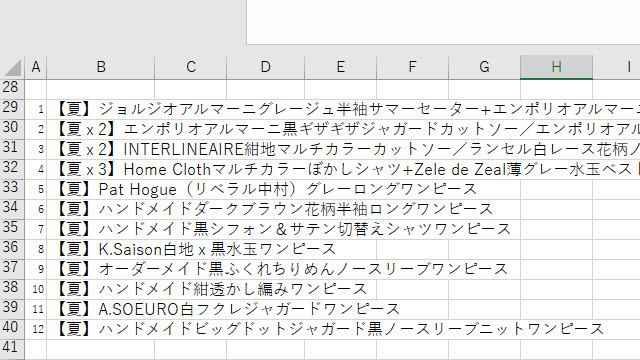

このたびは、このノートの中の、「夏」に注目してみます。

2-4までが「x2」とか「x3」となっていますが、これは、ボトムのデニムパンツに対してのトップスの数です。

2-4までが「x2」とか「x3」となっていますが、これは、ボトムのデニムパンツに対してのトップスの数です。

つまりこの部分だけが、自身では珍しい「着回し」の部分です。

デニムがそれぞれ1点ずつに対して、合わせる相手が2-3点あるという意味です。

その他はすべて1セットずつなのに、デニムパンツというアイテムだけこうなった謎の解明みたいなものです。

どれとも似ていない3点だけのデニムで展開する1週間デニムコーデ

左から、ブラック・インディゴ・ライトブルーが3点の内訳です。

左から、ブラック・インディゴ・ライトブルーが3点の内訳です。

現在は、ブランドデニムパンツがとてもエレガントだと注目しておりまして、左から、「アルマーニコレツィオーニ」「フェンディジーンズ」「アルマーニジーンズ」です。

では、1週間過ごせる着回しコーデを含む展開を、デニムを軸に3展開ご紹介してまいります。

ブラックデニム:こうして見てみるとデニムがいかにグレー寄りかが分かります。

ブラックデニム:こうして見てみるとデニムがいかにグレー寄りかが分かります。

半袖・タンクいずれも「エンポリオアルマーニ」。

素材自体に凹凸感が演出されています。

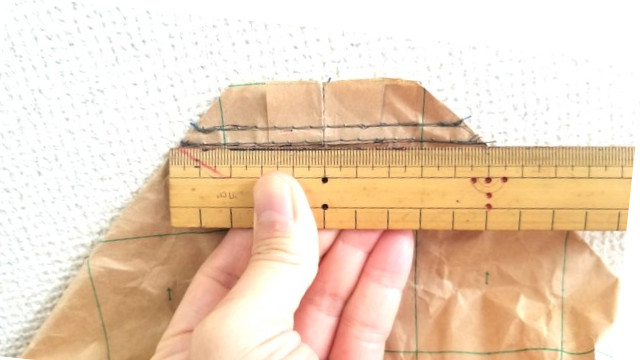

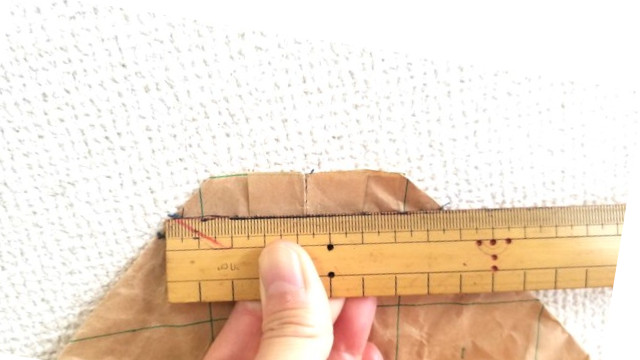

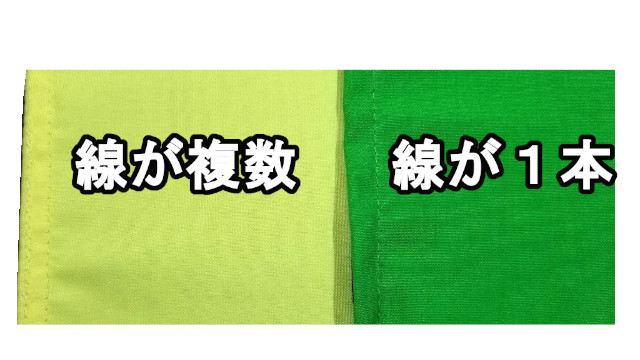

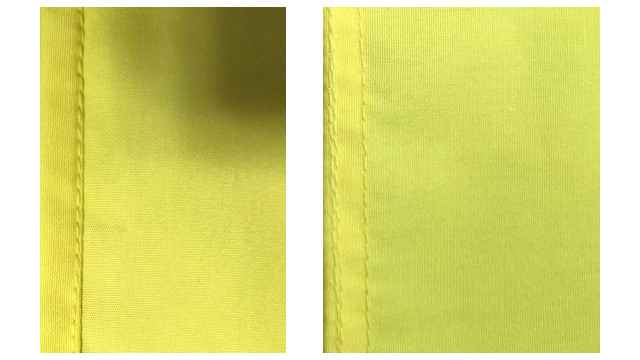

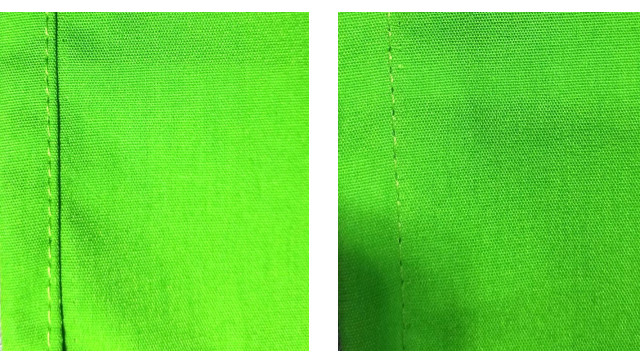

見にくいのですが、左の半袖は、ギザギザ柄のジャガードです↓。

真っ黒でも、ジャガードが立体感を演出してくれる素敵な素材。

真っ黒でも、ジャガードが立体感を演出してくれる素敵な素材。

あくまで自身の考え方ですが、黒コーデ好きなのであえて「黒on黒」がほとんどの組み合わせであり、その嗜好を象徴。

こんな感じで、縦に「黒+グレー+黒」とリズムよくカラーを配置できます。

こんな感じで、縦に「黒+グレー+黒」とリズムよくカラーを配置できます。

ネックラインの上も考慮に入れると、ネックレス・サングラス・髪の毛・帽子も可能性のある小物となり、縦にリズムが増えると思います。

決まりがあるわけではないと思いますので、実際にやってみてかっこよく映れば正解だという引出しの1つです。

ミドルブルーデニム:中間的なカラーが結構難しめ。そんな時にマルチカラーの万能な特性の力を借ります。

ミドルブルーデニム:中間的なカラーが結構難しめ。そんな時にマルチカラーの万能な特性の力を借ります。

五分袖とフレンチノースリーブの2点がトップスです。

マルチカラーは、「INTERLINEAIRE」という日本人のデザイナー様のブランド。

数が少なく希少です。

白のレースフクレ加工は、「ランセル」製です。

もし、このデニムが「ノンウォッシュ」の濃紺だったとしても、同じような考え方で行けると思います。

ネイビーには、「原色カラー」とか「真っ白」などのやや尖ったカラーが相性が良いと思います。

この真逆を行くようなあいまいで優しいテイストが次です↓。

ライトブルーデニム:ここだけ3点のトップスを配置。どれも柄です。水玉のベストのインナーには真っ白を。

ライトブルーデニム:ここだけ3点のトップスを配置。どれも柄です。水玉のベストのインナーには真っ白を。

左の七分袖のサマーセーターは、「里麻」というブランドのもの。

カラーがすごく優しくて強い主張がない良さを馴染むようにデニムと合わせます。

ベストは、「Zele de Zeal」というブランドのもの。

とてもかわいい水玉なのですが、すみれ色のようにも映る曖昧さが非常に難しく、デニムともピッタリではないです。

よって、パンプスをこのベストのカラーに寄せるなどのもう一工夫で全体をまとめていくことにしています。

一番右は、「Home Cloth」というブランドのもの、おそらくオーダーメイド品です。

シャツやブラウスのような素材で軽いですが、柄は重厚感があります。

このマルチカラーの曖昧さがライトブルーデニムに相性が良いと選択しました。

以上すべての7点のトップスが3点のボトムのデニムと交わりながら1週間を過ごしていけるコーデのご紹介でした。

着回し用の複数同士は類似品が良いのか、全くの別物が良いのかの選択について

着回しをした相手のトップスのそれぞれが、類似品/別物いずれにしてもそれぞれの差別化が可能なのです。

着回しをした相手のトップスのそれぞれが、類似品/別物いずれにしてもそれぞれの差別化が可能なのです。

最初のブラックデニムの場合は、同じ黒であり、同じブランドでしたので類似品とも言えますが、半袖とタンクトップなので別物とも言えます。

同じ見方をしてくと、ミドルブルーデニムも別ブランドであり、マルチカラーとノースリ―ブの違いがありますが、テイストはエレガントで共通。

最後のライトブルーデニムは、どれも柄であり、マルチカラーが複数という共通事項が多いですがアイテムはセーター、ベスト、プルオーバーと別々です。

結局は、共通事項も入れ、違いも入れるという「ミックス型」で自然と選んでいたことが後から見るとうかがえました。

できるだけ、少ない数で豊富に映る工夫が出来れば「リッチなワードローブ」の印象ができ、素敵ですので、「乏しい」印象よりも「豊富」という印象になるように工夫すると良いのです。

あとがき

このたび、随分エレガントなデニムコーデができたのも、「アルマーニ」様と「フェンディ」様の普遍的なデザインのおかげです。

登場のすべてのお洋服は実は「古着」だったのでした。

ここ近年では、いかにもカジュアルなデニムのはき方が大きな流れとしては下火になっています。

どちらかというとエレガントなデニムの取り入れ方が広まり、あまり流行を意識しないデニム+パンプスの自身の嗜好もその中に小さく存在。

この世の中に流行など無い方が、もっと自分らしい着方ができるのではないかと思うこともあるのですが、流行があるからこそ、助かることもあるのだと思います。

流行の無い中で独自の主張をしていくことがいかにたやすいことではないかということが反対に分かると思います。

よく推奨されているのが、「流行を少しだけ取り入れる」といった着方。

そもそも、この度軸としましたブランドデニムパンツの作りはもともとエレガントな作りであり、しっとりと上品な1つ1つのパーツのデザインになっているようなのです。

それでも、「デニムライク」という模造品ではなく、元祖の12-14oz程度あるしっかりした本来のジーンズらしさがすべての3点のジーンズに共通するところです。

「ジーンズ」でありながら、かつてのカジュアルなイメージを越えた「スラックス」みたいな見せ方は、合わせるトップスやその他の小物の工夫にあると思います。

デニムのワードローブが素敵に配置されますよう、応援したいと思います(^-^)。