まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「はぎれ」という漢字、「端布(はぎれ)」と書きます。

ところで、一流ブランド品の洋服などは、特に柄をきちんと縦横共合わせて縫製されています。

その部分が、贅沢品(ぜいたくひん)であったり、高級品であったりする証(あかし)となります。

その贅沢に作られた品物の裏側では、材料の生地の多くが採用されずに、処分されていることを想像します。

今回、真逆のことをしてみました。

余った生地を存分に使用して、何か1つの役に立つアイテムを作ってみようではないかというはぎれを材料とした製作です。

素敵な柄は隅々まで使いたい

柄というものは、柄合わせが大変苦労するものと、そうでもない簡単な柄と種類によってかなり差があるものです。

例えば、チェック柄というのは、親しみやすい柄である一方で、この柄合わせに関しては、洋服やバッグやポーチにおいて、縦も横も両方合わせる意識をせねばなりません。

ストライプやボーダー柄であると縦か横のどちらか片方だけ合わせる、半分の手間となります。

また、水玉やドット系のある一定の同じ間隔の柄は比較的柄合わせは簡単で、柄合わせの必要がないものも多いです。

今回のような薔薇柄の場合は、ある一定のまとまりでひたすら繰り返されています。

比較的大きめの薔薇の花が2個隣り合わせの部分が2回出てくることから、2まとまり同じ柄が描かれている1枚のはぎれという見方です。

そうしますと、チェック柄のような縦も横も柄を意識するという方向性の柄の味方になるわけですが、花柄というのは柄の向きも上下あるわけでその辺りは縫い合わせる前にチェックが必要です。

この生地サイズは、縦37cmx横22cmです。

この柄はお花や葉っぱの向きはあえて方向性が内容にプリントされています。

向きは気にしなくてよいということになります。

この小さい面積のはぎれの中に、柄の同じ部分が2回ほど出てきていることを先ほど書きました。

こういった柄の同じ部分の繰り返しの1まとまりを「ピッチ」と呼び、この面積では2ピッチの柄の現れ方だと言えます。

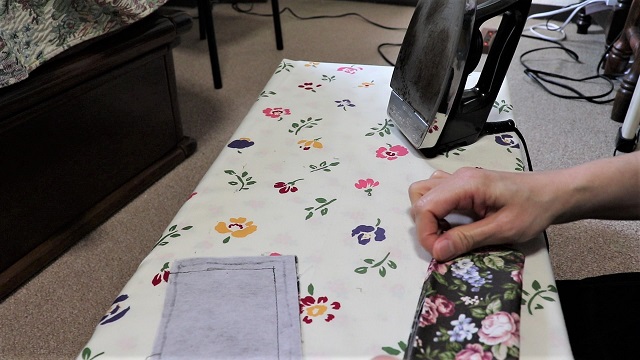

この生地は、今回の記事の1つ前の記事の【10】で、低反発クッションを作った時のカバーの残りの生地です。

お気に入り生地なので保管しておいたのでした。

ペンケース製作過程

気軽に作れるようなアバウトな製作方法でご紹介したいと思います。

こちらの1枚の生地:縦37cmx横22cmを4等分にして、裏地にもこの生地を使うという方式。そして、ファスナーを取り付けていきます。

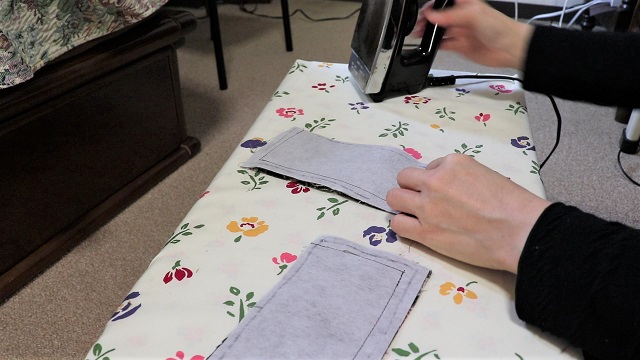

裏に芯地を貼ってから、カットしました。

これぐらいパーツが小さいものであれば、裏地をカットする前に芯地を全面に貼ってカットした方がスムーズな作業となります。

そして、今回、丈夫く、強固な仕上げにするために、さらに、表地の方のパーツ2枚のみにハード薄芯を貼ることにしました。

そして、端から1.5cmの部分に地縫い線用に印を付けて、上側の口を開けておいて、残り3方を縫います。

アイロンで割り、入り口の空き1.5cmに印を付けて、ひっくり返し、1.5cm中側へアイロンで折り込みます。

この空き口というのは、結局は、閉じて、板状のパーツにしてしまうので、1枚の頑丈なプレートを作っていると考えたら分かりやすいです。

空き口を塗っていくときに、その流れで、そのまま全体にぐるり1週ステッチをかけます。

そして、ファスナーにこの後、縫い付けます。

ファスナーは外に飛び出すので、端っこを、別布の余った何かの生地に芯を貼って、縦6cmx横5cm程のタブを作り、ファスナーの先をくるみこんで縫って包み込みます。

今回、このタブが材料の追加となってしまいましたが、そもそも、このやり方に決定するまでに、あらゆる試行錯誤がありまして、何度もほどいています(^_^;)。

裏地を別で作って、手まつりで取り付ける方法なども試みましたが、綺麗に出来上がらなかったんです。

そして、ファスナー本体に2本のステッチで縫い付けたら、表側から、縁のス端から2mmほどのステッチの上をなぞる形で2度縫いで本体を合体します。

はい、これで、出来上がりました。

最後は、大切なボールペン、シャープペンを思う存分入れます。

出来上がりサイズは、縦6cmx横19cmxマチ無しです。ぎっしりとペンが入りますし、横の19cmという長さもペン類にはゆとりがあります。

では、YOUTUBE動画も貼り付けておきますので、よろしければ、ご覧くださいね。

あとがき

布を隅々まで使うことって気持ちが良いです。特に好きな柄の場合、今回のような小さなアイテムでも好きな柄だと価値が生まれます。

ファスナー使いのミシンは、ミシンが2次元の世界なのが一般なので無理な部分が生じて、どうしても手まつりで手で縫う部分が出てきます。

しかし、手まつりでさえも難しい今回の場合に、私の今回のやり方のハード薄芯を入れて、プレートパーツのようにして、組み立てていくという方法はこういう場合有効であるかと思います。

この、プレート状のパーツを合体のやり方は、小さなものではなくても大きなバッグにも利用しています。

本来、袋物は、ひっくり返して縫い代を内側に隠すやり方が伝統的で主流だと思いますが、このやり方を応用するとうんと可能性が広がることが分かります。