まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

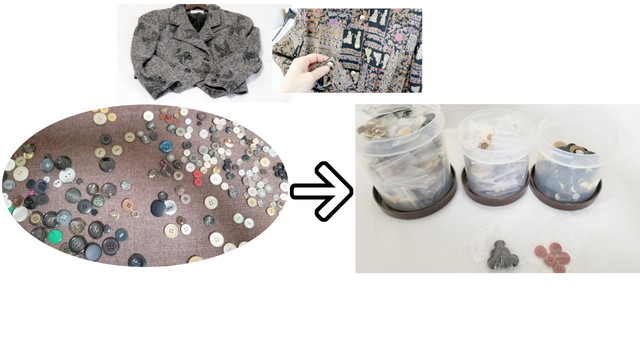

現在「共有型のハンドメイドバッグ」という事業においては、「有料コンテンツ」を製作中です。

時間がかかってしまっていますが、いずれ完成し、お届けできるようにしてまいります。

まるで「カメ」さんのようですが、なかなかの難易度高めです。

とはいえ、完璧を求めなければ一度は完成した過去がありましたが、その後納得できず撤退。

そして、もっとご利用しやすいものへと試行錯誤しております。

ところで、コンテンツには、「切餅」というデザインがまず最初に引用されます。

作りやすい1生地だけで始められるところから作っていこうとしたものです。

まるでメインバッグみたいです。

ここが自身が「いかにもエコバッグ」との差別化として様々な使い方ができるようにと考えました手の込んだ作りのエコバッグです。

そして、この度は、この一重仕立てに裏地を加えたり、ポケットを加えたりしながら、内容を増幅していきます。

巷では「デラックス」などと頭に付けられたネーミングになることも多いような発展型のデザイン。

「切餅デラックス」と名付けてみます(^_^;)。

上の写真では、1種の生地のみが材料でしたが、このたびの「切餅デラックス」は、5種類の生地を使います。

まだ完成には至っておりませんので、この度のポイントを「ポケットの望ましい位置」に置いて、記事を綴ってまいりたいと思います。

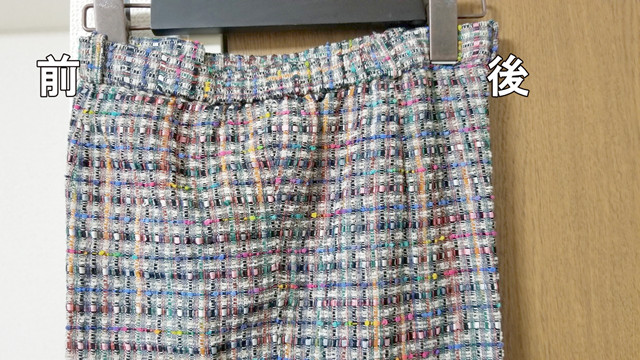

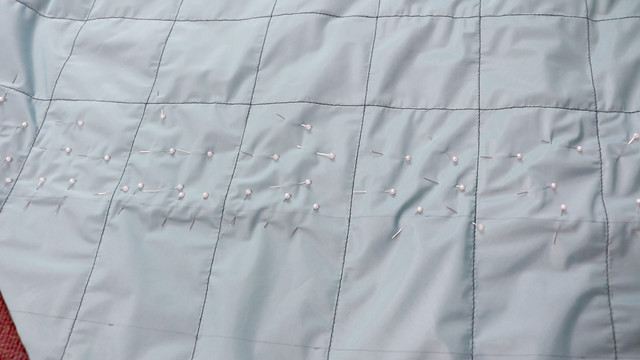

裁断・接着芯貼りが完了したたくさんのパーツの中のポケット2個の存在、どこに配置するのかを①セキュリティー性②おしゃれ度の2つのポイントで考える

手前に左右に並んでいるのがポケットパーツです。

お洋服のスーツの「片玉縁」という比翼みたいなデザインを取り入れ、蓋にカーブがかったフラップを縫い付けた2デザイン混合型のポケットです。

袋は内部に隠れてしまいますので、「パッチポケット」に対しては、「隠しポケット」というようなタイプになります。

ファスナーは使いません。

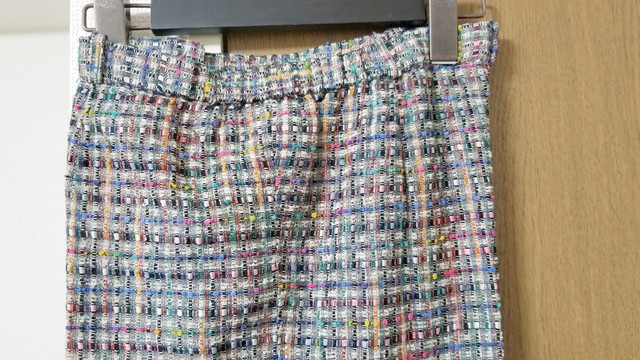

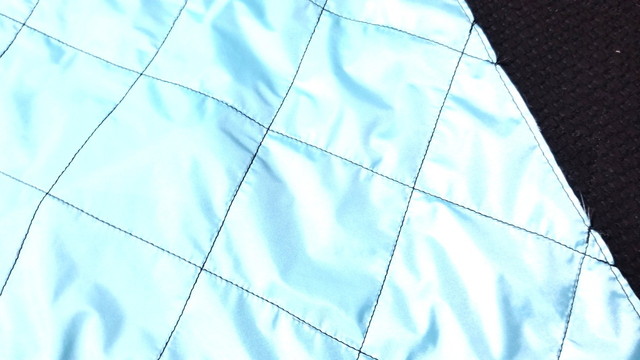

さて、左の黒の「ナイロンオックスはっ水加工」という生地と右の「ブリスタージャガードニット」という迷彩柄のニットのポケットをどの面に取り付けるかの考案です。

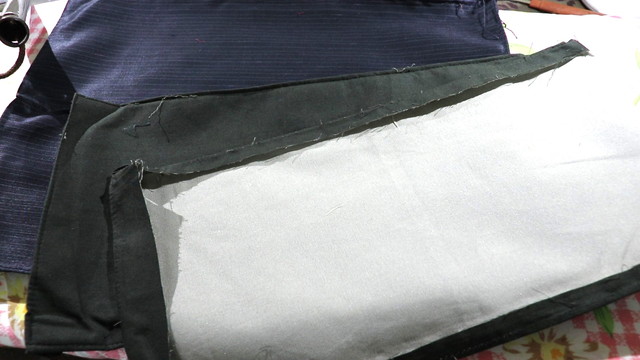

裁断したバックの本体パーツ4種は、

・迷彩柄:本体表側

・チャコールグレー:本体中側

・黒ニット:内袋外側

・ベージュ:内袋中側

です。

後で貼りますYouTube動画の中では、迷彩柄のポケットをチャコールグレーに、黒ナイロン生地のポケットをベージュに取り付けるとお話致しましたが、その後1日経過の現在では変わりました。

その2つの位置はチェンジです、理由は、「オシャレ度の追求」から考え直した結果です。

・迷彩柄:本体表側

・チャコールグレー:本体中側(黒ナイロンのポケットを設置)

・黒ニット:内袋外側

・ベージュ:内袋中側(迷彩柄のポケットを設置)

本体の裏地という位置は入り口からのぞけますので、このような浮く生地は目立ちます。

ふさわしいのは、なじむ同じダーク系の黒のナイロンというところに行き着きました。

ということで、ちゃんとした理由をもってポケット設置の位置が決まりました。

迷彩柄のポケットは、内袋の中に設置なので一番セキュリティー性が高いとする場所。

最も大切なものを入れる場所と決めることができます。

あとがき

あれこれ考えながらのポケットの位置決め、非常に楽しい時間でした。

中には、2020年12月購入の生地も含まれまして、約3年後にやっと使うということになった生地もあります(チャコールグレーと黒ニットが該当)。

最後に5種の生地の詳細をご紹介したいと思います。

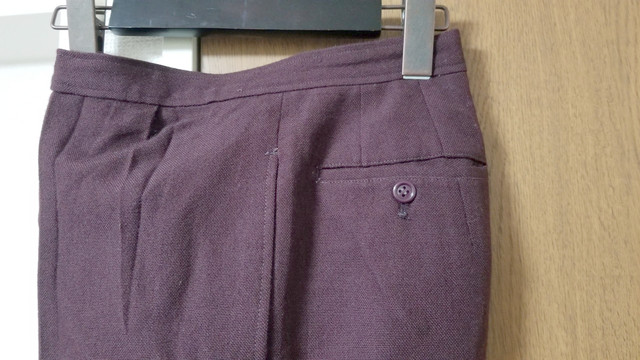

①黒ナイロン:各パーツ・・・ナイロンオックスはっ水加工、ナイロン/100%、日本製。

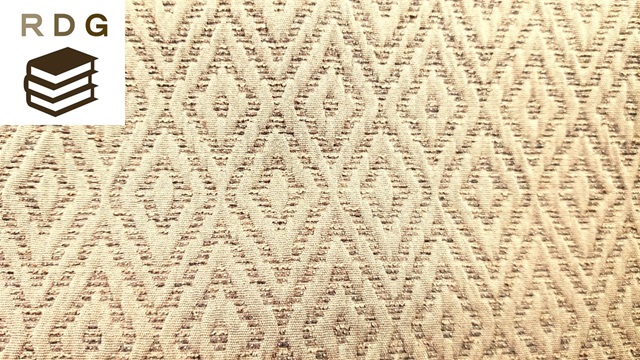

②迷彩柄:本体表側・・・ブリスタージャガードニット、綿/62%、ポリエステル/38%、日本製。

③チャコールグレー:本体中側(黒ナイロンのポケットを設置)・・・ウールコットンふくれジャガード、毛/64%、綿/36%、日本製。

④黒ニット:内袋外側・・・TR綾ニット、ポリエステル/65%、レーヨン/35%、日本製。

⑤ベージュ:内袋中側(迷彩柄のポケットを設置)・・・ドレープカーテン地、ポリエステル/100%、日本製。

①②④は生地屋様は「大塚屋」様です、③④はネットの「ニット生地屋((株)江戸ッ子)」様です。

ニットもバッグに取り入れると素敵だと思うことになったのも両生地屋様の素敵な生地のおかげ。

ニットの方が好みのフクレジャガードは多いのです。

別名「ブリスター」とも呼ばれる「ふくれ/フクレ」加工は凹凸感があり魅力的な生地です。

世の中のバッグは全体的には「扁平」だと思います。

個人の製作ができることは、まだまだレアなこうした凹凸感ある生地も取り入れて雰囲気の良いおしゃれなバッグを作ること。

製作の技術に関しては、お洋服の手法で作っておられる方には到底かないません。

そんな中で独自の技術として、「コーデ/組み合わせ」を大変得意としております。

その得意分野を切り口としながら今後もバッグの製作をご提案してまいります(^-^)。