まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

バッグを製作する際に本体には、接着芯+ハード薄芯を貼ります。

このハード薄芯、何か矛盾したような名前と思われるかもしれません、ハードなのに薄い?という混乱。

実は、これは名前の区別でありまして、もう1つ「ハード厚芯」なるものがあるのでそれと区別したネーミングが、「ハード薄芯」の方です。

実際その通りで、ハードなんだけど薄い方とハードでしかも厚みのある方と2種あります。

かつては、すべてのバッグの本体にをハード厚芯を設置していたこともありましたが、実際ハード厚芯を本体に使うことで重みが増してしまいます。

レザーに匹敵するような重厚感が出るのと同時に重さもあるわけで、800gくらいに仕上がったこともありました。

それを考えますと、軽くてハリコシも出せるハード薄芯を主体にしていくようになりました。

このたびは、あまりに表地が薄いことでバランスをとるためもあり、「ハード厚芯」の方をあえて使ったケースです。

この仕様に伴い、元々無接着の芯地にボンドの役割が欠かせません。

それでも、厚芯の方がごわついてすぐにボンドがはがれてしまうことに対して、もう1つ工夫を考えていきます。

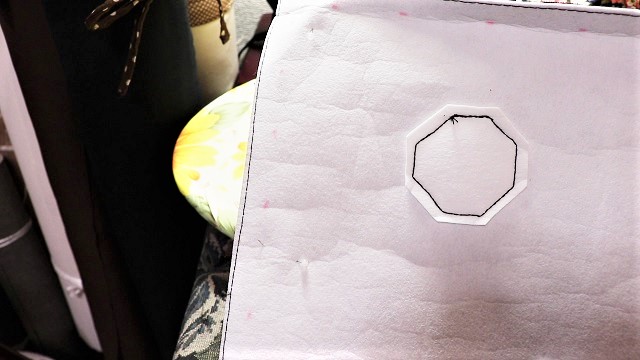

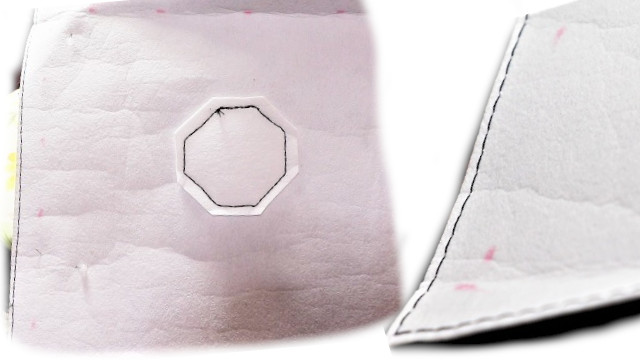

それが、「粗い糸目の縁の固定ステッチ」です。

このたびは、その5mmステッチの様子をお届けしたいと思います。

ハード厚芯を使う時の条件(自身で決めました)

ということで、ハード厚芯を本体に貼るということは、めったに使わなくなり久しいのですが、部分的には常に使っているのです。

それは、「当て芯」使いとして利用していること。

取っ手の補強、タブなど裏側に補強的にハード厚芯を当てて縫い付けることによって素材自体にかかる負担を軽減。

この効果はかなり感じていまして、出来上がりの表側からは全く見えない部分ですが、実は裏の構造というのがこういうことになっているのです↓。

こうして、部分的にハード厚芯、ハード薄芯共に使用する細かい部分に使う場面もあります。

本体に使う場合は当然、全面的な広い面積にカットし、ボンドで端っこのみを貼り付けてその後、中表の地縫いステッチで固定するということをしています。

これをハード厚芯で同じようにやるとものすごくごわつき感が出ます。

このごわつき感は、出すべき時と、出さない方が良い時とを判断をして使い分けていく必要があるのですが、実際はほとんどハード薄芯の方です。

このたびの場合は、本来ごわつき感を出すべきだったのに、ハード薄芯の方を選択してしまったことで出来上がりが柔らかすぎたため、ハード厚芯をさらに貼るという追加的なリフォームです。

ハード厚芯をボンドで貼る粘着力の限界、しつけ的な5mm巾ミシンステッチで押さえて固定する案

裁縫用のボンドも使い過ぎては、風合いが損なわれます。

やはり見えない縁の縫い代内だけにボンドを使うことはこれまでの「ハード薄芯」の場合と何ら変わりません。

そうしますと、ハード厚芯のごわごわしたものは、作業の途中の動きによってすぐにボンドがはがれやすくなります。

乾かして、ある程度接着はしますが、それでもところどころ折り曲げた時などに剥がれる経験を幾度となくしてきました。

そこで、こんなアイデアを思いつきます↓。

これをすることで、その後の作業の折り曲げなどでもボンドがはがれたりピラピラとハード厚芯が生地から分離したりすることが防げます。

これをするにも、しわが寄らぬよう気を付けたりはしなければならないですが、この効果は十分に感じました。

ボンドの範囲内ということと、ピラピラを極力防ぐためになるべく先端周辺の縫い代の端から3mmほどの位置を縫います。

ミシンで行う仕付けのような意味がありますが、これは最後まで外さず内蔵され、出来上がっても内部で永久に残っていくものです。

あとがき

これによって、生地がかえってゆがんだりすることは注意せねばなりませんので、メリットだらけではないことだということも同時にお伝えしておきたいです。

どうしても困った時には、こういったことも取り入れて、とにかく、縫い外れなどが起こらぬようにすることを優先にしています。

上述のように、ハード厚芯を本体に前面に貼るということは、重さが増します。

せっかく背中に楽に背負えるリュックなので、重くなることは本当はあまり望ましくはありません。

よって、軽さよりも優先するこのたびのような「生地の伸びを解消」などのケースの時だけ、この重さがあるハード厚芯でもあえて本体に入れることにしています。

フィードバックをいただくまでは不足していたことに気づかなかったことを、このたび充足していったということです。

バッグは非常にこういった点が難しく、万人にすべて受け入れられない場合があります。

ハイブランドバッグでさえも、不満だらけなこともあるのです。

ただ、改善できるところは最大限やってフィードバック後、更にもう一度改良後のご意見を聞くところまでやってこそ踏み込んだ深い製作だと思いました。