まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

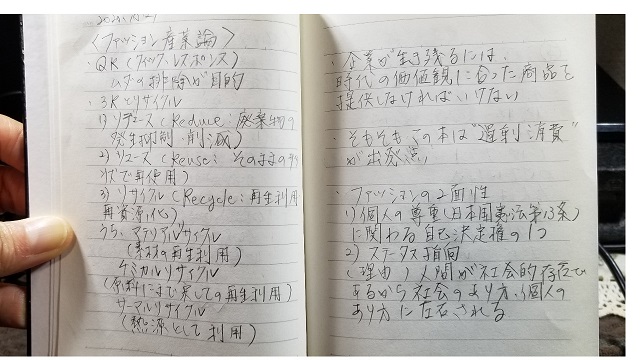

「ファッション産業論:富沢修身 著」という本を拝読致しました。

これまでのファッションの業界のざっくりとした軌跡のようなことを知るという意味で読んでみました。

グラフや図が緻密、そして硬めの文章が特徴です。

おそらく、学生の参考書とか教科書のような使われ方をされているような本だと思いました。

きっかけというのが「過剰消費」にあるとのこと。

日本と世界と両方から幅広くファッション産業の変遷とか現在、今後の見通しを述べられています。

ファッション業界の全盛期というのはとうに過ぎたという寂しげな言葉も聞きながら、これまで、勤務先は20年以上アパレル業界だった自身です。

その後、私は退社とともに個人事業主に、その後の数年間で業界がかなりの変容をとげ、コロナ禍でさらに劇的な変化が起こっています。

こういった変化の時には、過去の歴史も知る必要があり、どんな歩みをしてきての今なのかという見方が1つあります。

「サイクル型」と呼ばれるファッションの時代、一人一人が身近にできることはたくさんある

長年の古着好きですが、本格的に古着だけを着ていくというお洋服スタイルになって15年くらいの暦になりました。

「3R」の中で最も身近に感じる「リユース」品を購入するということです。

かつては、「古着好きな人」ということで珍しい存在であった自身も、大半の人が古着に対して抵抗がなくなったことでニッチな存在でもなくなりました。

特に珍しい存在でもなくなったことで、寂しくもあり、一方ホッとしたというか、これぞ本来の望ましい姿なのではないかと思っています。

日本人の古着というのは、結構綺麗であるという特徴を外国人が評価しているようで、「古着」という言葉に違和感を感じるほど綺麗でもったいないような良き品物が多く見つかります。

とことん着られたような古着を購入しないという選択が十分可能なほど、大半が「美品」と呼ばれるものなのです。

難しいことは考えず、とりあえず、一人一人ができることというのは、そういうもったいなさにもっと目を向けることが1つあります。

そして、変な情報にあおられ、コスパの悪い新品のお買い物をしてしまわないことも1つだと思います。

自分の目でしっかりとその良さを見極めるということがお洋服選びでそもそも個人レベルでできることです。

そうして、厳しいお話ではありますが、「安かろう、悪かろう」のお洋服の存在価値がなくなっていくべきだと思うのです。

あとがき

さて、ミシン技術が少しあるハンドメイドバッグを製作してきた私ができることは何なのであろうかと真剣に考えてきたこの数年。

1つおぼろげながら答えが出ようとしています。

それは「古着の取り入れ方の伝授」です。

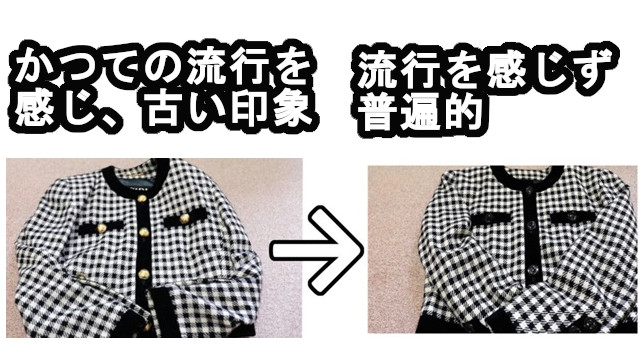

古着をそのまま受け入れるには不満も一定あること、昔臭さが敬遠されることも。。

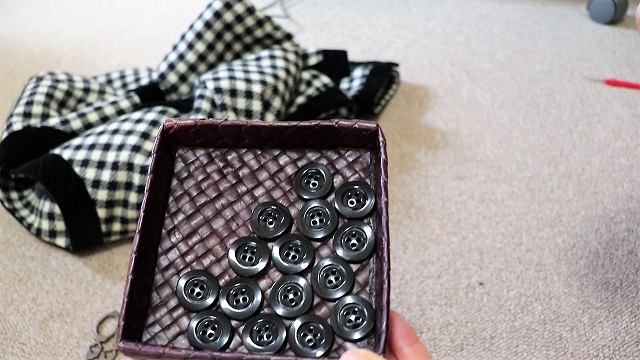

そういったもののどこを変化させれば受け入れられるに足りるところに行き着くのかを考え、その例をお伝えしていく役割を担えそうだと思い始めました。

著作権に阻まれ、なかなか紹介しづらい「リメイク」などを図解を取り入れて、著作権を侵害しないように気を付けながら発信しています。

今後もこういった活動を発展させていきたいと思っております。

ただ、元のお洋服の会社様へのいくつかのお問合せで「リメイク商業利用は不可」だとお答えいただいており、リメイク品の気軽な販売は、タブーです。

お洋服の製造元のブランド様の価値を落とすことは決してしてはいけないのです。

この「著作権」こそが、リメイクを実際に広めることの難しさだと思っています。

とはいえ、素敵な「文化」になるよう広める活動が不可能だとも思いません。

今後、これぞという手ごたえを感じたことに関しては、きちんと著作権を順守しながらお伝えの仕方を工夫し、正当な道でリメイクを考えていきたいと思っております(^-^)。