まえがき

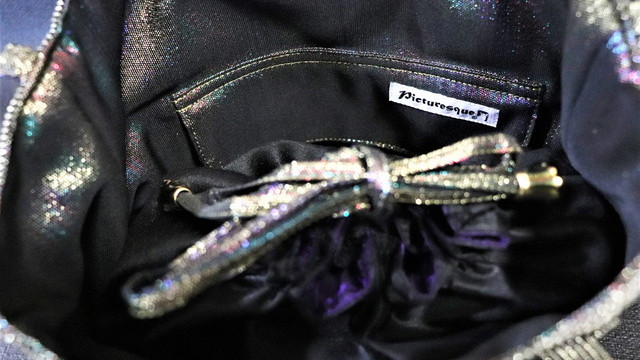

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたび、「日経サイエンスで鍛える科学英語 SDGs編 :日経サイエンス編集部 編」を拝読。

このようないかにも難解そうな本ですが、その通り正解です(^_^;)。

ただ、英文だけがずらりと並んだ1章分をまとめての翻訳の形式ですので、映画の字幕のような「シャドウ」形式とも違うのです。

「日経サイエンス」という自然科学分野の論文が掲載された雑誌からのピックアップ本であり、単語1つ1つが専門用語なのです。

タイトルの「鍛える」という表現が特徴的ですが、正にその通りなのです。

SDGsの中で取り上げられる環境・ジェンダー・動物との共存など様々な事柄、大きく1つにまとめて「自然の姿」を大切にしていくことなのではないかと説いた

「SDGs」の高まりに関しては、「建て前」も多く見られます。

あくまでも商業を優先した姿だと見ていまして、例えば牛革を使用しない代わりに合皮という素材を使うこと。

劣化してゴミになる合皮を使うことこそ環境問題を高めていませんかと。。

なぜ、こうしたことが起こってしまうのかは、「言葉の一人歩き」のようなもの。

根本的になぜ「SDGs」を考えなければならないかを忘れてしまい、ジャンプしてしまって「活動」「評価」などに意識が向いてしまっているからではないかと思うのです。

ここで、その思いを実直に綴りたいと思います。

地球には、たくさんの生物が住んでいて、それこそ40億年以上も前に最初の生物が海で生まれています。

たくさんの進化や、惑星の衝突により何度も何度もリセットされながらこの緑とブルーの自然で覆われた地球が存続してきたのです。

今ここに存在出来ているのも様々な進化の過程の1つであり、「人間」という恵まれた比較的生物界では守られた位置付けの生物として存在出来ていただけなのです。

これは、生物の進化の本を拝読してまいりましたことでより意識するようになったことです。

そうしますと、生きるための食料となった動物達を決して見下してはならない、弱い動物達が困っていて助けを求めてきているような際には手を差し伸べる姿勢が望ましいと。

そして、「ジェンダー」に関しても、大半がはっきりと区別された枠に収まっているのも、もしかして進化の途中であるかもしれないということ。

そこに当てはまらない、どうしても心の内ではそれを認められない人間は、新しいタイプの進化した性質を持っているのかもしれないと理解することではないかと。

そうしますと、「自然のあるべき姿」ということの大切さを見逃してはならないと思うのです。

自然にそう思うならそれが正解であり、自然に起こったことはそれが必要があって起こっているということへの理解です。

あとがき

実は、この本に似た構造の読みものを週に一度新聞で読んでいます。

同じ系列の「日本経済新聞:夕刊」の水曜日。

解説も含めて新聞半ページ分のコーナーなのですが、毎週趣味的にじっくり読んでいまして、「Step Up English」というコーナーです。

まずは、英文を注釈のある単語の意味を目にしておきながら音読。

ちなみに、TOEICは600点ちょうど(なぜかぴったり)がこれまでの最高に過ぎず、たいしたことはありません(^_^;)。

そして、その後日本文の訳を読んでいきます。

今回の本と同じ構造です。

ただ、登場の単語は「時事英語」程度のものであり、遥かにこちらの新聞の方が易しいのです。

その後いつものように新聞でそのトピック記事を読む時に少し易しく感じたという体験をしました。

ある意味この本で鍛えられたのかもしれません。

このたびは、SDGs編ですので、他にも分野の違うものがシリーズ内にあるようです。

少し英語に触れている方であれば、読む気にまではなると思いますので、その入り口はOKだと思います(^-^)。