まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

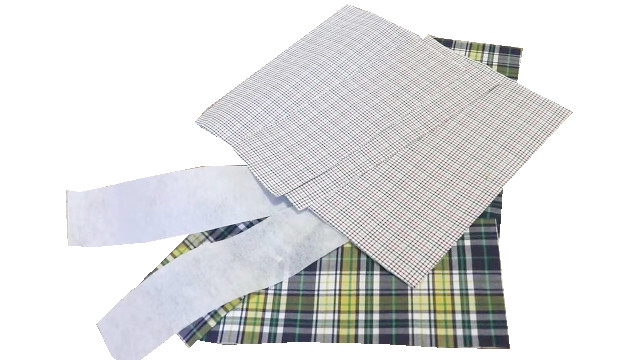

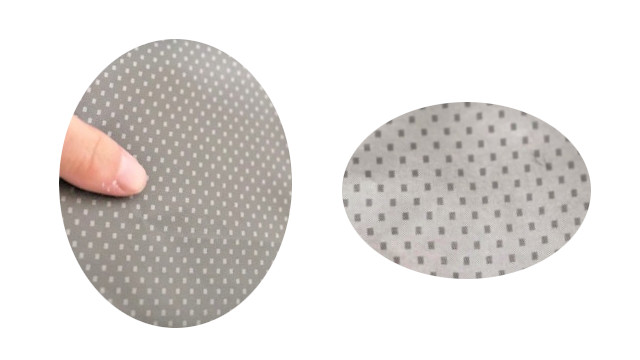

このたびご紹介しますのは、厚みあるインテリア生地で作るリュックサック製作の途中の貼り付けポケットの上部の真っすぐラインの追求です。

当ブログ記事は、最初の投稿の2020.11.11からおよそ5年後の2025.09.30にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し綴り直しをしています。

2025年ではかなりのハンドメイドバッグ製作ノウハウが集まり、2020年の作り方は自分で突っ込みを入れたくなるほどの拙い部分があります。

とは言え、そのような拙さを見直した過程があったからこそ今があると考えますと、2020年も重要な時期、YouTubeのみは当時2020年そのままで残しております。

YouTubeが埋め込まれたブログ記事は、「手直し」によってノウハウを最新に整えるという毎日のタスク、コンテンツ内容を高めている地道な活動もしているのです。

では、ポケットのトップラインの綺麗さの追求を後の見直しを加えながら、リュックの完成と共にお伝えしてまいりたいと思います。

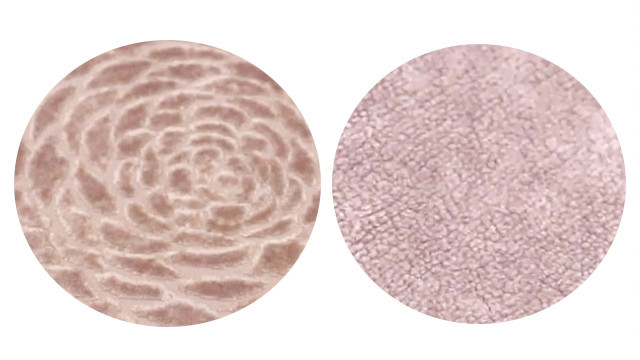

ポケット1つも美しくあるべき、「わ」を折って作る二重仕立てのパッチポケットの入り口ラインをピタリと重ねる最も望ましいやり方

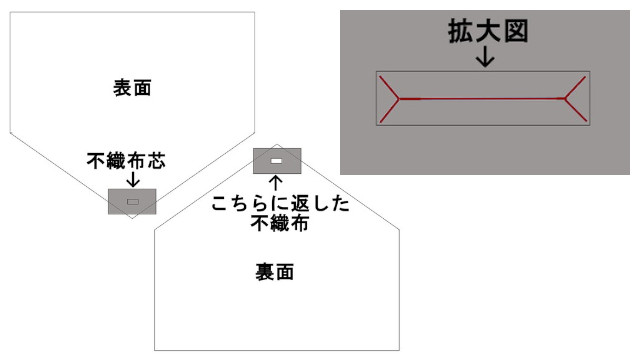

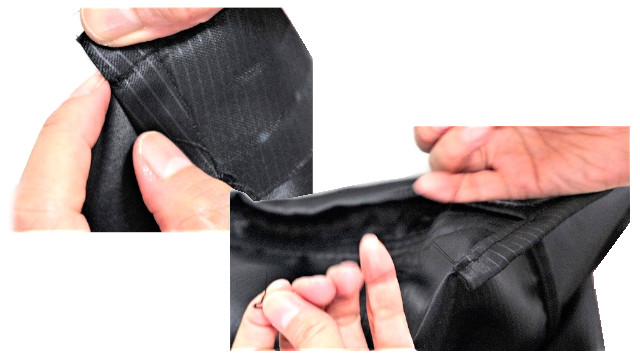

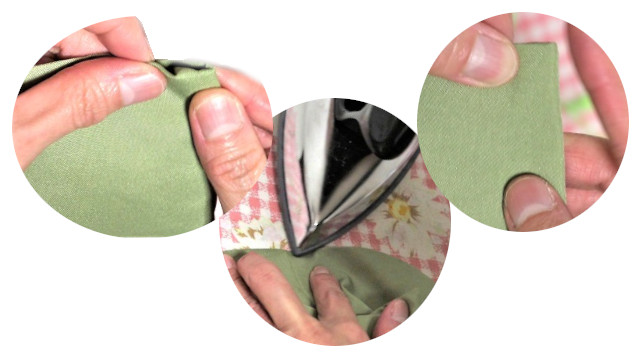

ポケットの上部のラインは、前もってまっすぐストレートに折ってあるため、ひっくり返し後真っすぐラインで重なります。

以前(このたびも含めて)のやり方では、ひっくり返し前に折るにしても、ひっくり返し後に折るにしても真っすぐラインが重なることが困難なのでした。

その後の更なる見直しで、ポケットはたった1種のみ片玉縁風+フラップコンビに特化、滅多に貼り付けポケットを作ることはありません。

ただ、時々玉縁を作るためのくり抜きにはリスクが大きいほつれやすい生地・厚地のケースには貼り付けポケットを代用することも2025年でもあります。

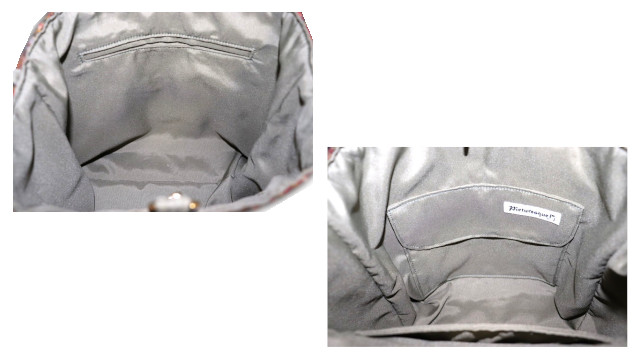

隙間問題が残った一度目の完成でした。

ただ完成すれば良いということは決して無く、バッグは実用性が優れていなければならないのです。

やはり実用性としては不足、入り口の安全性がまるでなっていませんでした。

これが、インテリアの「入れ物」との大きな違いと言えます。

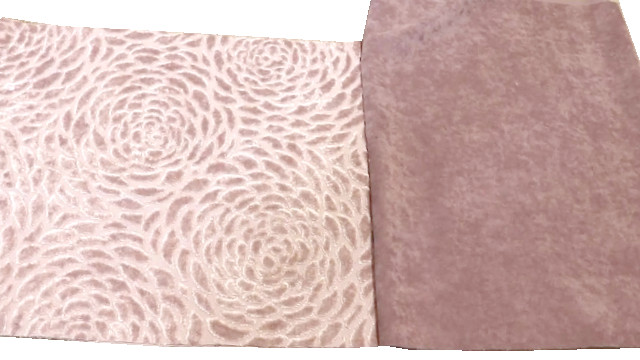

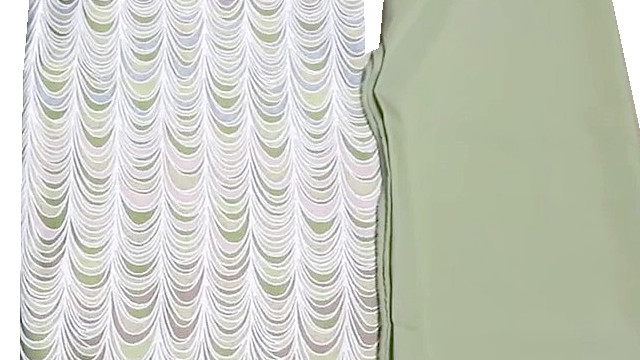

そして、少し期間を経て、同モデルの6点程と一緒にフラップを大きく改良して設置し直したのがこちら↓。

随分先の1年後くらいの投稿ですが、【832】でこのうろこ柄のリュックのフラップを大きく改良して完成した様子を改めてお伝えしています。

あとがき

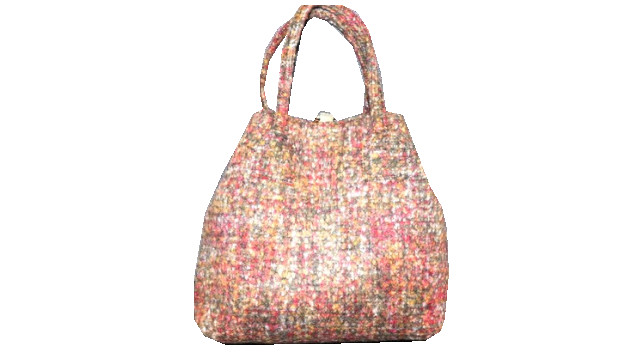

YouTubeの中で同時進行製作として出てきていたミックスツイードの方のリュックは、【251】で完成した姿と共に記事を別で投稿させていただきました。

納得するまでの追求、このやり直しは後に、「今なら立ち戻れる」というやり直しのできるだけ無駄のないタイミングも同時に学びを得た部分になります。

総じて、リュックというアイテムは目が行き届かない背中に背負うものであり、口が完全に閉じられる方法を追求していくこと、これが実際の隙間問題に悩んだ者からのメッセージです(^-^)。