まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2年にわたって半袖シーズンに4セット交代で着てきた古着ジャージ上下が2022年の夏でよれてきました。

そこで、更に古着ではありますが(相変わらず。。)、新しくセットを組み直しをここ最近致しました。

今までのものがすべてよれたかというとそうではないですが、今後も継続できそうなのが速乾タイプのポリエステル製のもの。

綿/100%は確かに夏らしいのですが、よれてきてしまい、長く着ていくということに関しては、永続的なアイテムではないことを感じてしまうものです。

その意味では、長い間そのままの状態を保つポリエステル素材は優れているのです。

サイズを見ながらがゲットした中に、ウエストのゴムの交換が必要な緩いゴムの様子の古着パンツを1点発見、メンズのSサイズでした。

このたびは、ゴムを入れ替えながら前のユーザー様によるリフォーム跡さえもリフォームしていくその途中の様子を、詳しくお伝えしながら記事を綴りたいと思います。

ゴムの入れ替えだけじゃない、余計なカットがされてしまったその傷を埋めていくリフォームも伴った作業で感じた現代希に見る元の生地の質の良さ

品質表示は日本製、「デサント」社時代の「アディダス」であると判断。ひかえめな刺繍ロゴが特徴、メンズS。

品質表示は日本製、「デサント」社時代の「アディダス」であると判断。ひかえめな刺繍ロゴが特徴、メンズS。

素材を分かりやすくお伝えすると、学生時代の「ブルマー」、あの素材に似ています。

あの十分な厚みと良質さは現代では見ることがありません。

ほとんどが薄手に特化され、均一化されたつまらなさがあるのも現実で感じているのです。

こちらはそういったレアな素材感を特に重視することで、大変貴重に感じましたが、なにせ、途中のユーザー様の手によるゴムの入れ直しなどに跡が残されていたのです。

同じようにこの良質さに価値を感じたことからのリフォームだったに違いありません。

ウエストの途中の穴:これはボタンホールのような穴でしたので、ボタンホールを空けて紐を通していたと予想。

ウエストの途中の穴:これはボタンホールのような穴でしたので、ボタンホールを空けて紐を通していたと予想。

ただ、ユーザーによってはその嗜好も違うもの、この穴は必要がなく是非とも塞ぎたいと思いました。

この時点で、ウエスト部分の地縫いをすべてほどいてあることにお気づきでしょうか。

いったんすべてを解体して行うことに決意したそこそこ大がかりなリフォームだったのでした。

解体も大変でした。ウーリー糸が糸目1-2mmで縫われていて、とても縫い目が細かかったのでほどきにくかったです。

解体した縫い糸とゴムのすべてを排除。ゴムはデフォルトのものか途中のユーザー様の入れ直しであると予想。

解体した縫い糸とゴムのすべてを排除。ゴムはデフォルトのものか途中のユーザー様の入れ直しであると予想。

リフォーム時の亀裂:そして2か所目のリフォームの跡。これはゴムを入れ直しの時に入れた亀裂ではないかと。

リフォーム時の亀裂:そして2か所目のリフォームの跡。これはゴムを入れ直しの時に入れた亀裂ではないかと。

すべて糸をほどくのが手間であるから、そのまま縫われた状態で脇のハギ目の所をハサミで裂いてホール穴を開けられたのだと思います。

これも必要の無い仕様であると、塞ぐことにしたのでした。

作りは変えてしまわない方がよい、元の作りがその当時の「考え方」の名残であるから大切にしたいのです。

ウエストゴム入れ替え:こうして新しいゴムを入れました。ゴムをすべてしまい込み10cmの空き口を縫い閉じ。

ウエストゴム入れ替え:こうして新しいゴムを入れました。ゴムをすべてしまい込み10cmの空き口を縫い閉じ。

1周2重縫いでロックの周辺を地縫いし、10cm程おへその周辺を縫い残し、ゴムを入れ、このゴムをペタンコに重ねて、四角+ばってんのステッチで固定。

このやり方をすれば、次にゴムが緩んだ時に、またその空き口をほどいて、同じことをすれば、大きく生地にキズを入れる必要がありません。

何事もなかったかのように自然にゴムが収納されています。ここはおへそ周辺の前面の真ん中あたりです。

何事もなかったかのように自然にゴムが収納されています。ここはおへそ周辺の前面の真ん中あたりです。

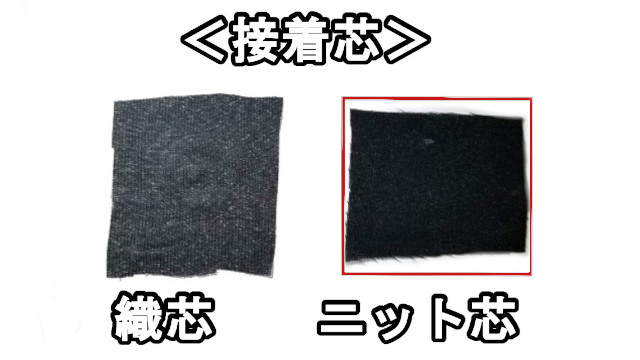

ボタンホールのような穴(リフォーム後):裏面に接着芯の黒色を2-3枚カットして当て、ランダムステッチ。

ボタンホールのような穴(リフォーム後):裏面に接着芯の黒色を2-3枚カットして当て、ランダムステッチ。

ステッチはたくさんかけすぎてコチコチに硬くするのは禁物です。

最低限キズによるほつれが隠れたらそこで終了、生地をあくまでも他の箇所と均一に保ちますようにと。

ゴムの入り口の亀裂(リフォーム後):上と同様裏面に接着芯をアイロンで二重貼り、表からジグザグステッチ。

ゴムの入り口の亀裂(リフォーム後):上と同様裏面に接着芯をアイロンで二重貼り、表からジグザグステッチ。

手順の最初としては、二つ折りをオープンしたままで、まず亀裂のVラインをブランケットステッチで覆うこと。

その次に、オープンしたままで裏面に接着芯を二重貼りです。

更に、オープンしたまま表面からジグザグステッチを互い違いの方向に二度走らせて終了。

その後に、二つ折りをクローズ、パンツのウエストの地縫いをロックの幅が終わる地点に二周(二重ステッチ)。

事の時に上のゴムを入れ、おへそ周辺を10cm開けておくということをしていたのでした。

今後、気持ちよく不安なくジャージパンツを着用していけそうでとてもハッピーな気分になったものです。

優しく丁寧なお仕立てでリフォームしていくことも、気持ち良さに繋がります。

乱暴なリフォームはしない、手間をかけてでも丁寧にデフォルトのデザインに対して敬意を払いながら行うべきなのです。

あとがき

当ブログ記事は、当初の投稿の2022.09.29からおよそ2年後の2024.10.01にブログ記事の「手直し」の順番でタイトルから見直し綴り直してここまできました。

その後なのですが、およそ1年間です、4セットを半袖のシーズン交替で着用し続け、ついに2023年の途中で別のパンツに新調。

生地がいよいよ限界を迎える感じの傷みになってきたからでした。

おそらくなのですが、この時のこのジャージパンツは複数のユーザー様の手に渡り長きに親しまれたジャージパンツだったと思います。

このような日常着でもこうしてリフォームしてでもはきたかったその心理は、「生地の良質さへの感動」だと考えられます。

いかに、素材選びが大切なのかを、この何十年越しの跡の記録から学ぶことができます。

非常に良きエピソードの回となりまして、今後製作するバッグに対してもこの経験を落とし込んでいきたいと思いました。

いかに最初の生地選びが大切なのかということ、最初の時点で「良質な製作品を作る意志表示」の場があるということなのです(^-^)。

書き手:ピクチャレスク

書き手:ピクチャレスク