まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

1か月に1度くらいの割合で図書館で本を借りています。

本は過去に本棚にストックしていた日本文学本を含む世界の文学の古本を集めたものが300冊ほどあったのですが、読み切れず嵩張り、一度手放しました。

その後は、本を所有しないということに決めています。

わずかに手元に置いている本というのは、生地の事典のようなもの5冊程度。

このたびは図書館ライフの中で、「生活の美学を探る:横川公子 編著」を拝読。

その中から共感した、日本の家の玄関の作りにスポットを当ててお話致します。

玄関の木製の段差「上がり框:あがりかまち」は、来客にお茶を差し出し、もてなす場所であった

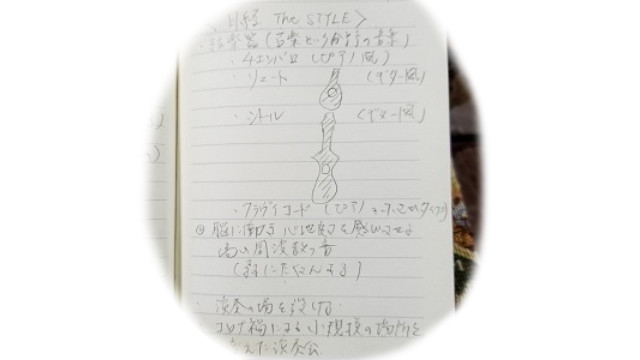

このたびの本は、項目ごとに書き手様が違うというもので、同じ「生活の美学」の言葉を共通に、それぞれ切り口が違っている点が面白いです。

いろんな角度から美学についてのお話を聞くことで、バラエティー豊かに学べました。

この中で、古い日本家屋の作りである、「玄関」の様子に注目致します。

かつては、来客を玄関でもてなすことが多く、玄関という1つのお部屋と言っても過言ではなく、「もてなし空間」なる場所であったのでした。

実家も、やっと2023年に立て直しをしたのですが、それまでは、随分昭和の作りの家でした。

玄関もそこそこ広い空間で、タイトルのように「上がり框:あがりかまち」はしっかりありました。

実際にあの段差にお客様が腰を掛け、あの場所で会話や押印まで様々なコミュニケーション、時には契約の場所だったのでした。

昭和の玄関と聞くと、「土間」という言葉を思い浮かべ、最初はあの段差も土間の一部だと思っていたのですが、正式な土間の場所は、段差の下の面、玄関の底分全面のみを指すようです。

一人暮らしのマンションにお住まいでも、無縁ではありません。

これまで2箇所のマンションに住まわせていただいておりますが、2つとも、かつての「上がり框:あがりかまち」の名残であるような10cm程度の段差がありました。

あの段差があることこそ、お部屋と外の境界線がくっきりとしている、日本人の靴を脱ぐ習慣にリンクする場所ではないかと思うのです。

現在の新築の家屋であっても、10cm程度でも段差があることの方が多いと思います。

あとがき

「美学」などという素敵なワードは、一瞬背筋が伸びるような言葉ですが、実は、暮らしの工夫や身近な文化の集まりだと思いました。

ここ近年、身近な当たり前のことこそ大切なのではないかと目を向けていまして、余計にこの本を手に取ってみようと思ったのがきっかけです。

当たり前のことの素晴らしさは、美しさに繋がり、決して表面的な言葉ではない「美」という言葉の深みをもたらします。

何か意味があってその形や構造になったわけで、このことを知っている製造者側からユーザーへの確かな伝達が重要です。

「そうならないとどうしてもいけなかったからそうなった形」というものは、究極の場面を通り抜けてきた意味や理由の詰まった姿なのです(^-^)。