まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

最初にお伝えしたいのは、当ブログ記事は最初の投稿の2021.02.16からおよそ5年後の2026.01.30にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し綴り直しをしていることです。

2021年当時とベースの部分は同じで、ハンドメイドバッグ作りの生地ストックを風呂敷に収納するというスタイルは続行しています。

ただ、2021年では更に一歩踏み出した「製作物が決まったものを粗裁ち裁断しておく」というというポイントをお伝えしていた部分、2026年はもっとその姿が徹底され濃厚になりました。

せっかくの「手直し」ですので、2021年当時のままのYouTube動画とは違う2026年現在の姿を当記事ではお伝えしてまいります。

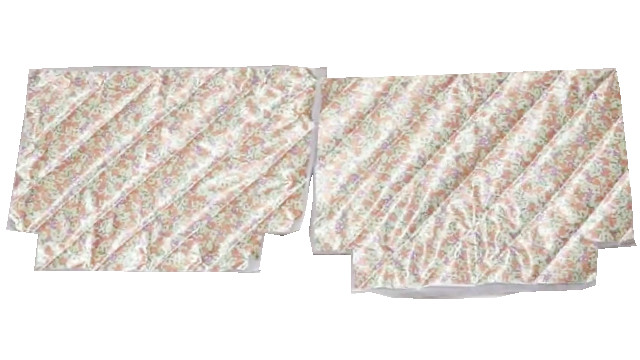

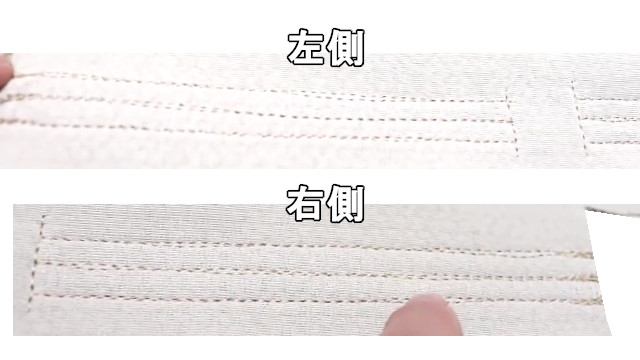

定番製作品が生まれた後の生地在庫、仕入れ後早期に接着芯貼りと裁断を終えた皺の起こりや崩れ防止を重視した仕掛品収納

この収納の仕方は、ピンポイントで「あの生地」と狙って取り出しやすい方法。

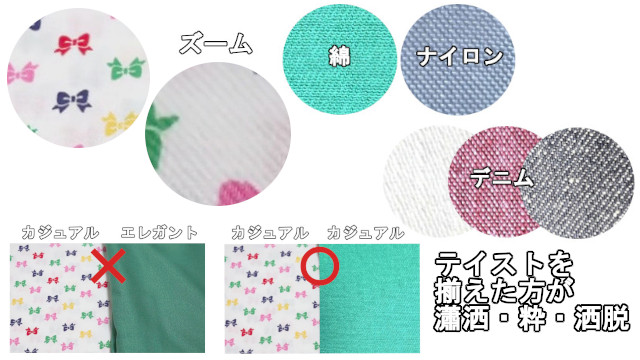

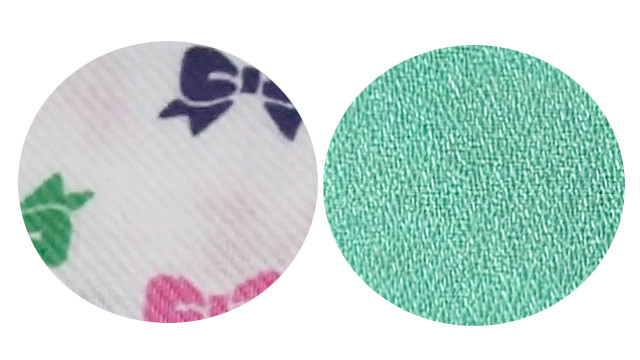

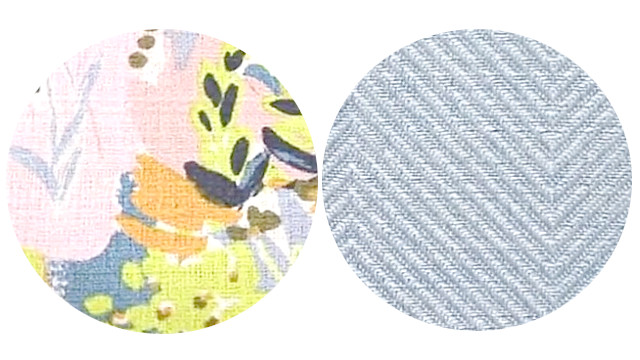

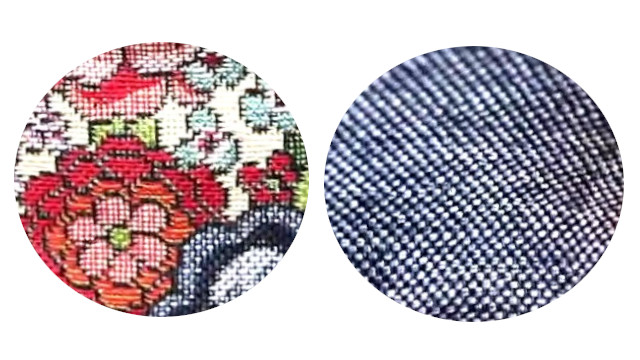

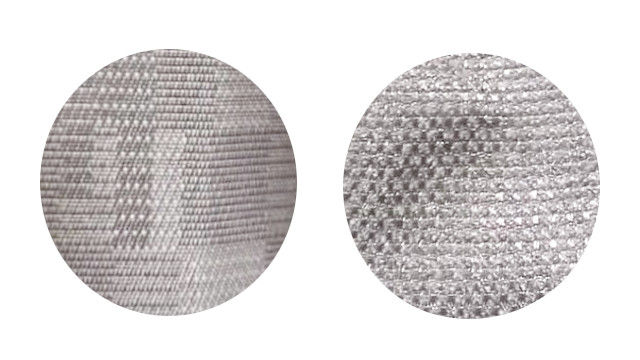

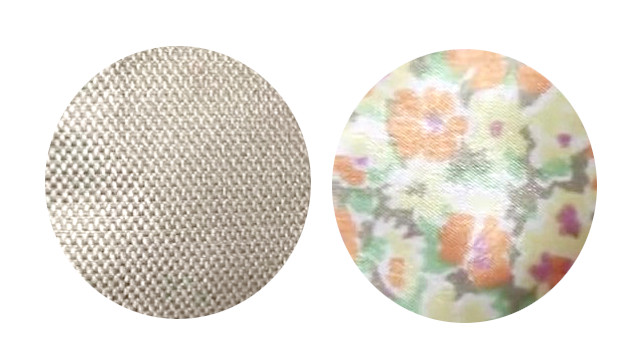

そして、風呂敷が色別に分かれ、同じ色は10セットでは足りなかった「デニム」「無地」「ジャガード」「柄物」などの分野が2包みに渡るという意味。

全体として表地は上述の4種に分かれています。

2026年現在で100組強の表地と裏地が決まり、バッグが100点以上今後出来上がっていきます。

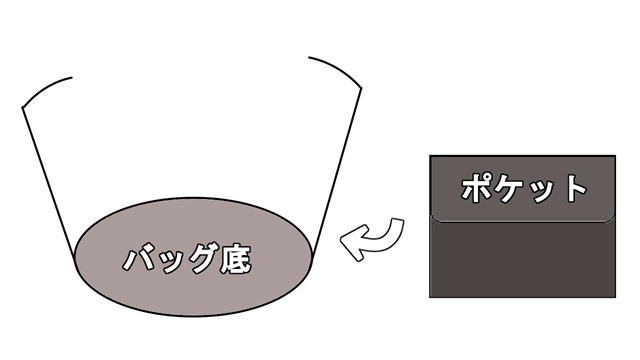

こうした思い切った裁断の背景には、「餅巾着」というナップサック型が、長年の改良や研究を終え完成品と判断したからできたことです。

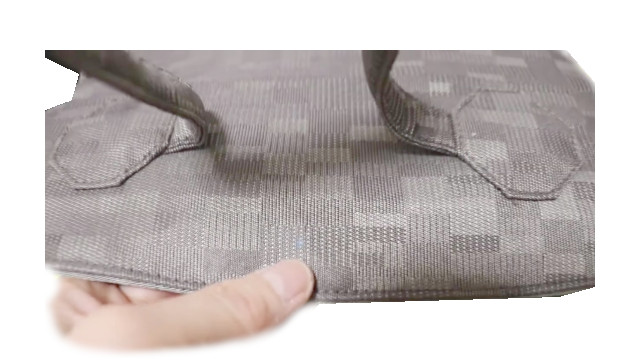

こうして20枚くらいを重ねて三つ折りするとふんわりと畳まれ皺が起こりにくいです。

もしこれらのとてつもない分量の生地を元の畳んだままの生地ストックで収納していたら、ピックアップして使用する頃には皺がとれなくなっている悩みが生まれると思います。

あとがき

とは言え、急なる舵切りもあるかもしれない。。そんな時にそもそもこのモデル「餅巾着」は縦も横も十分な寸法があり一繋ぎであることが奏功すると思うのです。

部分的に使用することも良し、2枚に分けてハギ目のある別のデザインも可能なことがあります(縦長タイプにはなりますが)。

こうした収納をすることで、把握しきれないほどの分量の生地ストックも全体を俯瞰して眺めることができるようになりました。

ただ、この「餅巾着」というモデル、「著作権フリー」ですので、同じように製作しての販売も自由という同じ作り手側様への開放をしています。

更に、ご購入者様側に対しては、その後気持ちの変化により「仕立て直し」をしたくなった場合にも解体して別のバッグに作れる「リメイク」への融通がある面積の広さなのです。

とうにハンドメイド作家などという「地位・名誉」を捨てています。

今後本当にやりたいことは、「自らも製作することは続けながら同時進行でノウハウを存分に広めていくこと」この1点のみです(^-^)。