まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

当たり前にしている返し縫い。

以前は、返し縫いが必須でこれをやらねば丈夫でない。。という1つの考えに固執していました。

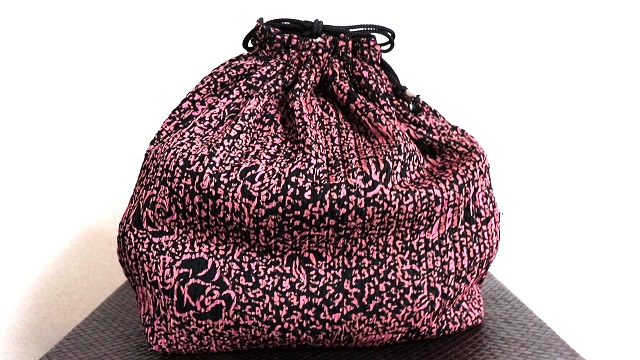

ここ近年、様々なデザインのバッグを複数製作しました機会を経て、返し縫いが必要ない、もしくはしない方が良い時もあるということに気づき始めました。

このたびは、この「返し縫いをしない時」はどんな時なのか、またその効果をお伝えしたいと思います。

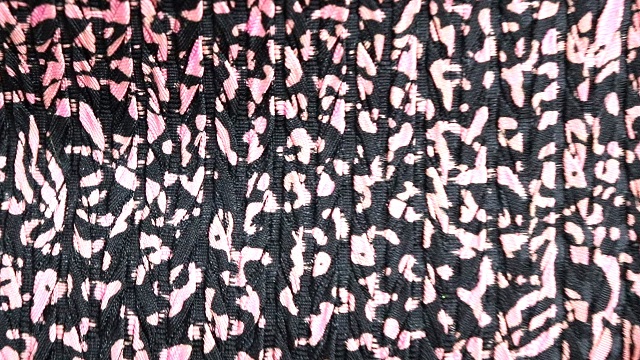

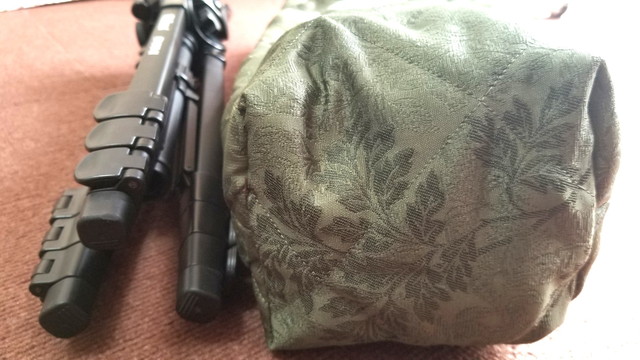

「パイピング」の地縫いは返し縫は必要ない、かえって余計な膨らみができない

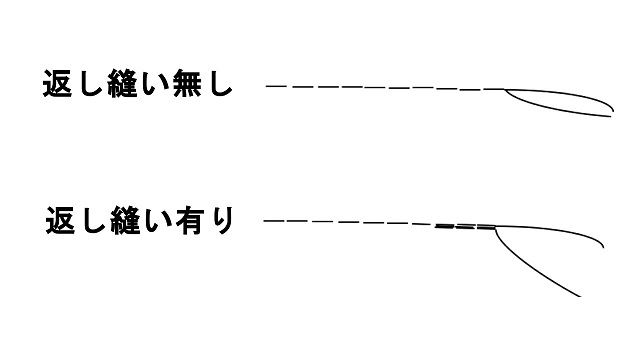

返し縫いをすることで、ほつれにくくするのは基本的な考え方です。

確かに丈夫さの追求としましては、返し縫いはとても重要な技(わざ)ではあるのです。

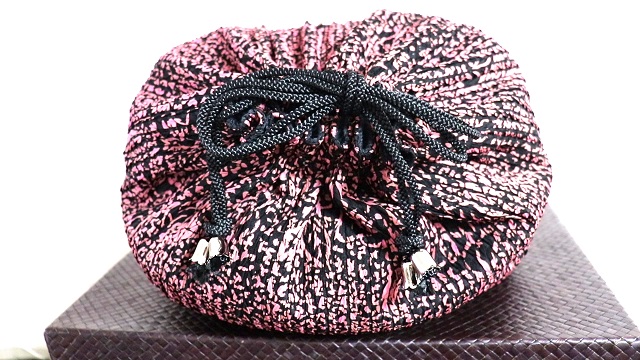

そうしますとこの三つ折りステッチの両端はパイピングがなめらかに出来上がるためには、余計な返し縫いなどによる膨らみはかえって無い方がか良いという結論に至ります。

この後縁はラッピングで覆われますので、補強的な意味は基本的な玉結び、玉止めをしっかりやればそれでよいのです。

糸を切りっ放しはそれは少なからず強度の不安が残りますので、やはり結ぶということは必須ですが、返し縫いまではしなくてよいのがこの箇所。

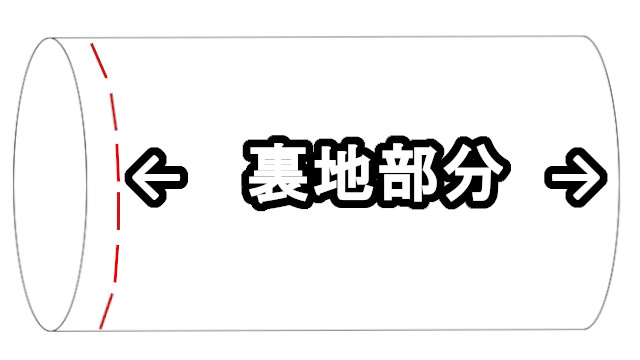

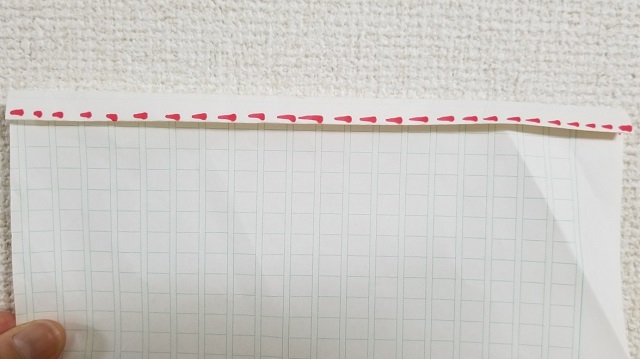

その他、返し縫い無しで作業することにメリットがあるものとして、ラッピング布の最初の地縫い部分です。

この縁は綺麗に隠してしまいたい部分であり、前述の事と重なりますが、返し縫いによりラインが崩れます。

よって、ぐるり1周をする時に最初の位置より飛び越えて重ねる縫いをすることもあります。

ちょっとしたテクニック、糸が絡まりやすいセルヴィッチデニムなどで取り入れる返し縫いのやり方

少し余談になりますが、あるテクニックがあります。

何度も何度もやってきて、確信になったやり方です。

返し縫いは普通は、縫うお品を動かさずにミシンのレバーを押しながら進む方向を変えるというのが基本的な考え方です。

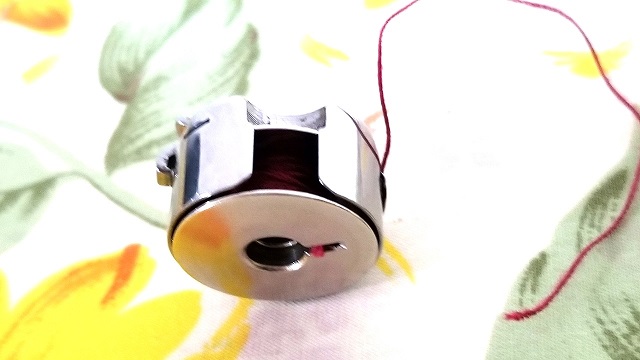

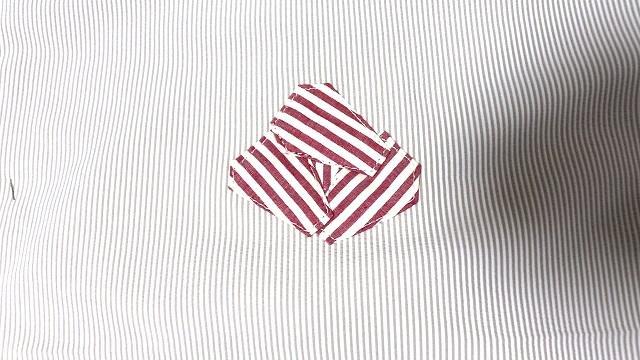

しかし、様々な生地で返し縫いをやってきた中で、目が詰まった硬めのデニムや帆布生地などは特に、下糸側の糸が絡まって綺麗に仕上がりません。

カジュアルなお品とは言え、縫い糸がぐちゃぐちゃになっていることがカジュアルとイコールではないと思っています。

そこで何とか考えたのが、返し縫いレバーを使わずに返し縫いしたい時点でくるっと対象物の向きを変え、同じ方向で進んでいくというやり方。

格段に綺麗に仕上がります、何かのご参考になればと思います。

あとがき

製作物が良質になることや技術が高まることは、細かな1つずつの作業の追求の集まりであると思います。

当ブログ記事は最初の2022.05.09の投稿からおよそ2年後の2024.08.17にブログ記事の「手直し」の順番で追記したり書き直したりしています。

2024年では随分自信を持てるような技術を得たと自己評価(誠に勝手ながら(^_^;))、人にも「腕が上がりました」などと言っている程です。

今振り返ってみると、急激にある1つのテクニックだけではすぐに質が高まるものでは決してないことが、その時々の「製作物の未熟さ・改良の余地」が素直に教えてくれるのです(^-^)。