まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

以前の投稿の【1343】では、正方形の低反発クッションカバーを製作。

正方形は向きの融通が利くので、最後の設置のリボンの位置が横向きでも柄に並行になっていれば成り立つ易しいコスパの良い製作でした。

低反発クッション(正方形):ひもは椅子の背面に行くので柄と同じ向きになっていれば設置は可能。

低反発クッション(正方形):ひもは椅子の背面に行くので柄と同じ向きになっていれば設置は可能。

ところがです。

ダイニングキッチン用のチェアには、スクエア型は、全く沿わなかったのです↓。

カーブを描いた座面が多いダイニングキッチンチェアに対しては、正方形型はうまく沿わないと気付きました。

カーブを描いた座面が多いダイニングキッチンチェアに対しては、正方形型はうまく沿わないと気付きました。

前面においても、クッションが飛び出し過ぎて、結局ずれて設置されてしまうのでした。

前面においても、クッションが飛び出し過ぎて、結局ずれて設置されてしまうのでした。

このたびすべて作り直し、カーブを取り込んだデザインの低反発クッションカバーの製作の幕開けです。

まずは、試作見本製作をし、カーブラインの馴染み方み方を確認

座面の形に上手くなじみました。カーブに対してラインが沿うことは、四角よりもはるかに整います。

座面の形に上手くなじみました。カーブに対してラインが沿うことは、四角よりもはるかに整います。

背の部分の座面もちゃんと覆われました。見た目の心地としても気持ちが良いです。

背の部分の座面もちゃんと覆われました。見た目の心地としても気持ちが良いです。

使用していない時のインテリアとしての風景としても大変美しいです。

使用していない時のインテリアとしての風景としても大変美しいです。

型紙は後程ご紹介しますが、ここに、取り付けリボンも設置する形で製作していくことになります。

1つここで試作についてお伝えしておきますと、試作では、中身のクッションが40cm四方を使ったので、きつくてパンパン。

この試作さえも、後でウレタンを削ってバランスを調整するリフォームをしています。

実際にお店で売られている材料としての低反発シートはスクエアが多く、デフォルトで気を利かせた38cm四方であるものも日本製では見られました。

よって、型紙はどちらかというと38cm四方に相性が良いサイズに設定。

カーブの部分を削る作業はどうしても必要です。

型紙のご紹介

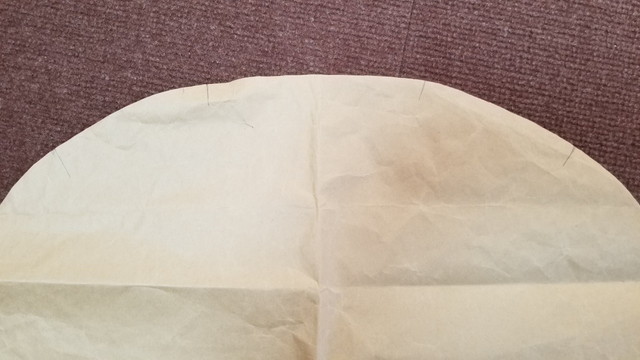

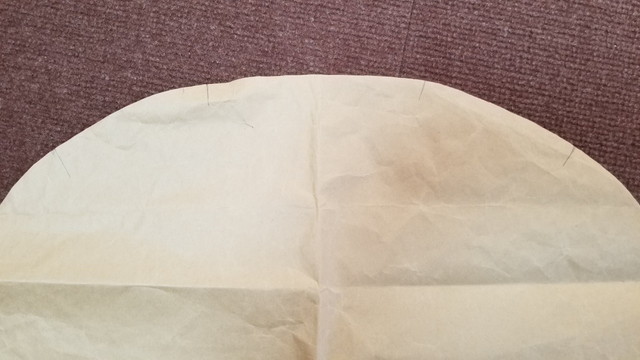

カーブの部分はこうして手で椅子に跡を付けながらその線をなぞって決めていきます。

カーブの部分はこうして手で椅子に跡を付けながらその線をなぞって決めていきます。

左右両方共このようにあてがって、一度両方を鉛筆で描いたら、均等になるよう後で調整が良いです。

左右両方共このようにあてがって、一度両方を鉛筆で描いたら、均等になるよう後で調整が良いです。

なんとなくカーブラインがが見えています。まるっきり正確ではなくても、左右対称にだけなっていればOK。

なんとなくカーブラインがが見えています。まるっきり正確ではなくても、左右対称にだけなっていればOK。

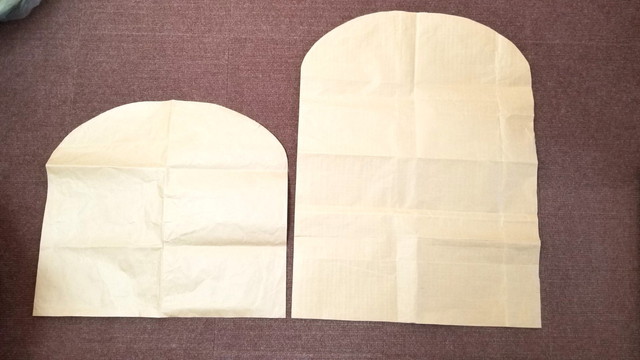

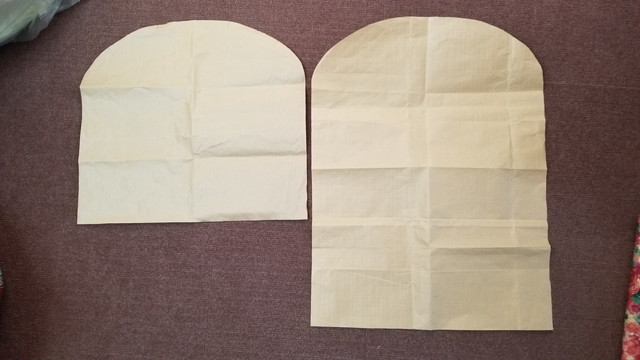

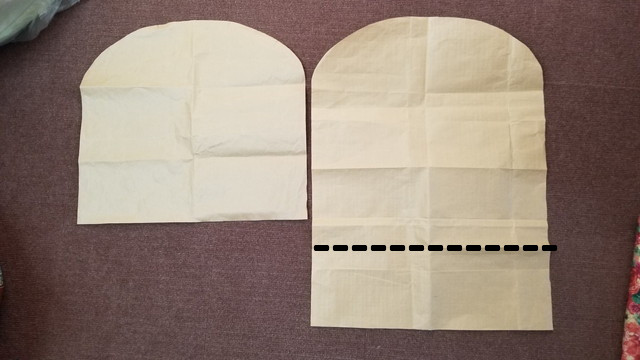

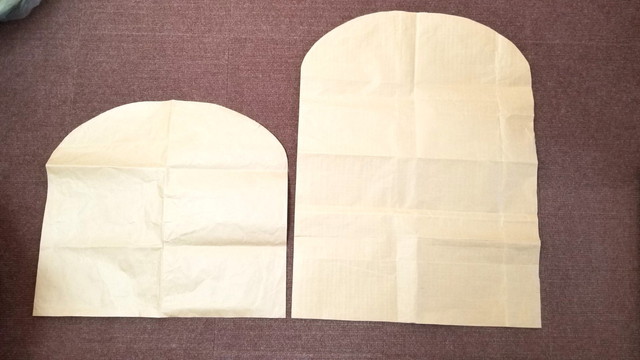

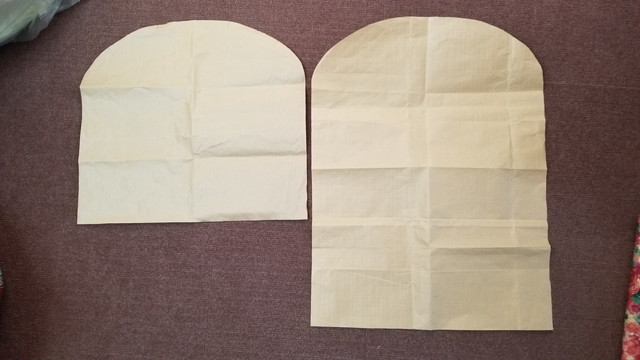

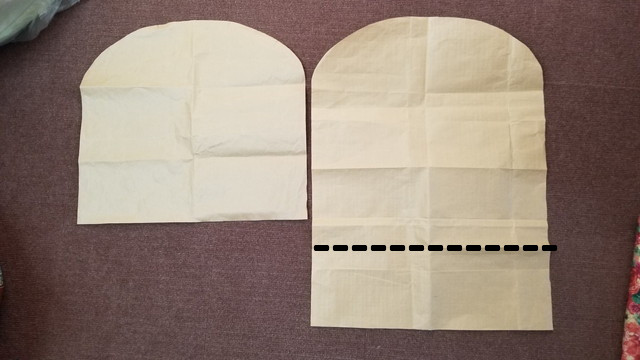

左:短い方:縦41cmx横45cmx1枚、右:長い方:縦61cmx横45cmx1枚。

左:短い方:縦41cmx横45cmx1枚、右:長い方:縦61cmx横45cmx1枚。

サイズに示した縦はトップの真ん中の一番長い部分です。この左右のパーツ同士の段差の意味は「キセ」です。

中身の低反発を入れた時に入り口の空き口が重なる部分を10cmと見込んだ結果61cm-41cm=19cmの差となっています。

よく、ネット上での型紙は20cmの差で分かりやすく作られていることが多いようですのでだいたい同じ意見です。

作り方

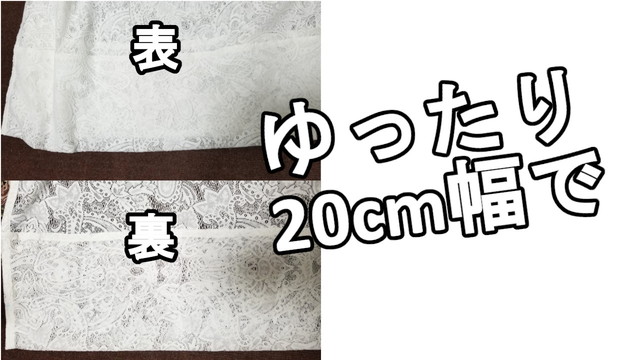

完成の姿:張りつめたパンパンな感じよりも、ややゆったりとした感じに仕上がった方が生地に無理がないです。

完成の姿:張りつめたパンパンな感じよりも、ややゆったりとした感じに仕上がった方が生地に無理がないです。

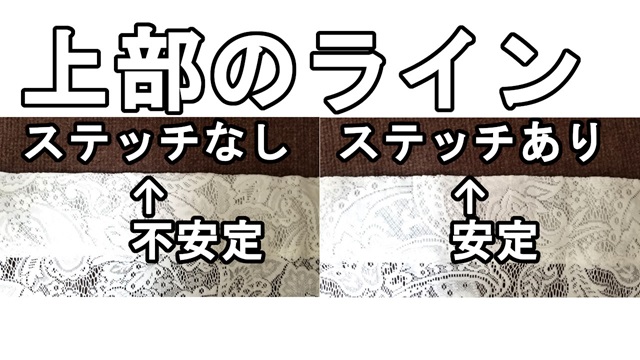

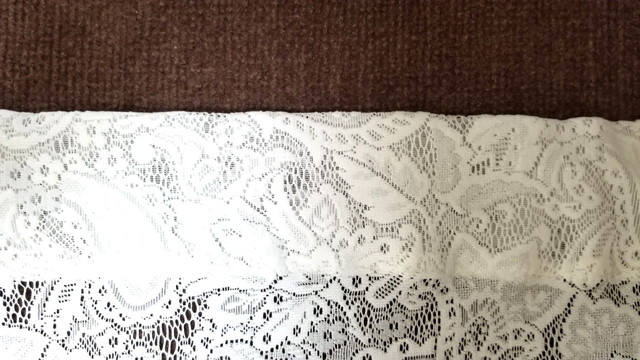

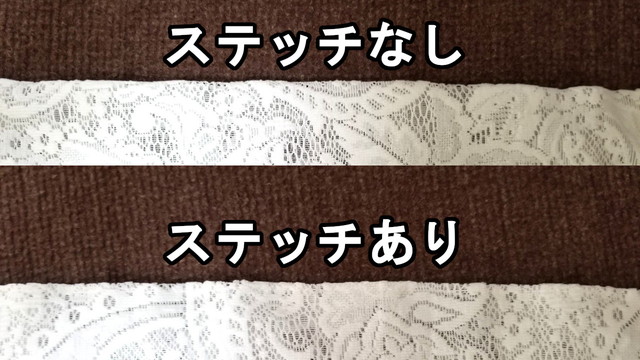

長い方の真っすぐの線に伸び止めテープ12mmストレートを貼ります。

長い方の真っすぐの線に伸び止めテープ12mmストレートを貼ります。

そして、12mmの伸び止めテープ幅に従い、三つ折りステッチ。

そして、12mmの伸び止めテープ幅に従い、三つ折りステッチ。

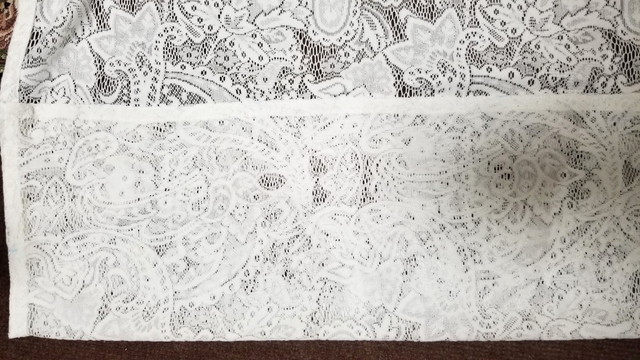

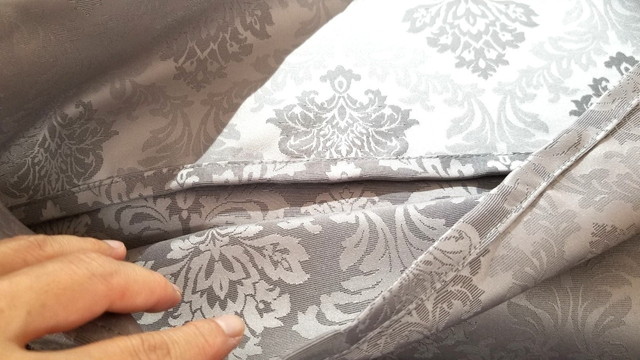

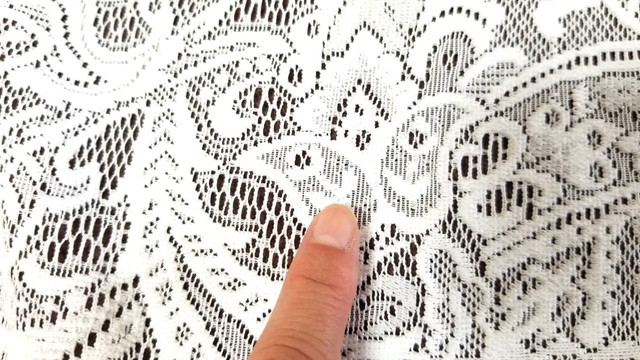

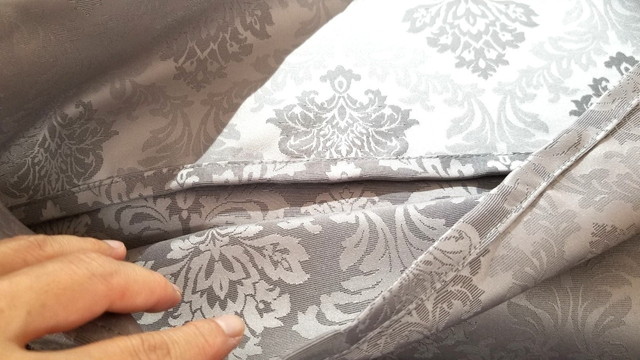

ジャガードなので分かりにくいですが、左上部分は裏面。

ジャガードなので分かりにくいですが、左上部分は裏面。

短い方のパーツも同じく三つ折りステッチ。

短い方のパーツも同じく三つ折りステッチ。

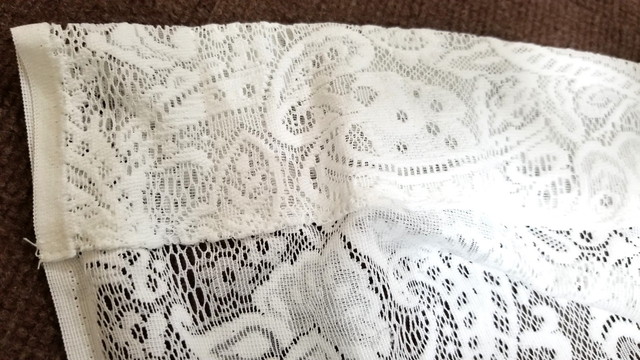

長い方を中表に上から15cm分アイロンで折り曲げ。

長い方を中表に上から15cm分アイロンで折り曲げ。

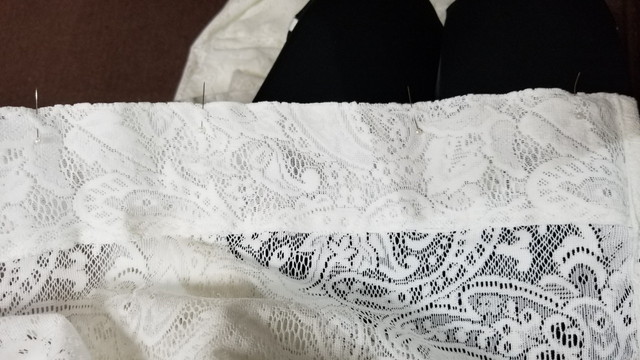

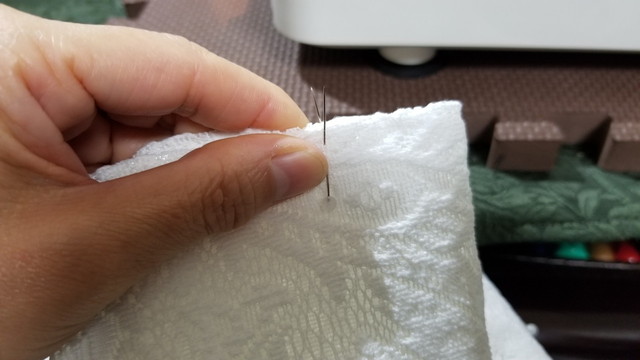

ここで、待ち針で固定箇所を留めます。

ここで、待ち針で固定箇所を留めます。

次に中表のまま、今度は短い方のパーツを下側のカーブの線に合わせながら合体して待ち針。

次に中表のまま、今度は短い方のパーツを下側のカーブの線に合わせながら合体して待ち針。

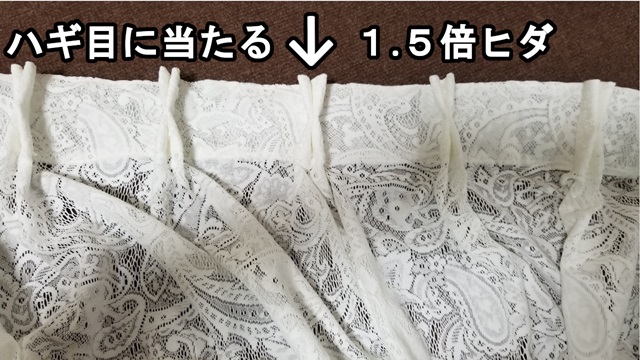

結果的に上が5cm程の差で短い丈の方が上側になった重なりの構造です。この重なり方を反対にしないよう注意。

結果的に上が5cm程の差で短い丈の方が上側になった重なりの構造です。この重なり方を反対にしないよう注意。

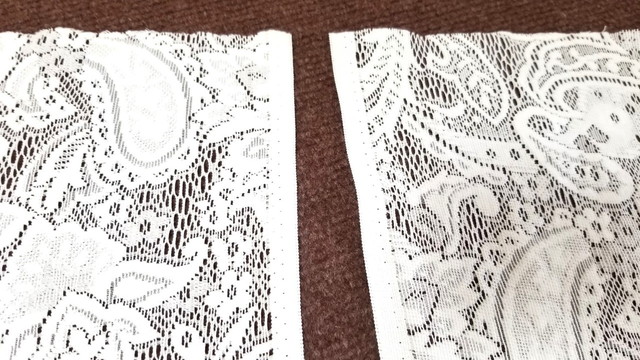

ちょっと生地の種類が変わりますが、端から7mm程を地縫い。

ちょっと生地の種類が変わりますが、端から7mm程を地縫い。

カーブのところもずっと縫います。パンクしないよう7mmがお勧め。5mmはパンクが心配、危ないです。

カーブのところもずっと縫います。パンクしないよう7mmがお勧め。5mmはパンクが心配、危ないです。

そして、このようにひっくり返して表に向けます。

そして、このようにひっくり返して表に向けます。

また生地が元に戻りましたが(^_^;)。。U字に2本のステッチで固定。1本目は端から2-3mm、2本目は間4mm。

また生地が元に戻りましたが(^_^;)。。U字に2本のステッチで固定。1本目は端から2-3mm、2本目は間4mm。

出来上がったのですが、再び裏に返して端の縫い代がしっかり隠れているかをチェック。飛び出し糸はカット。

出来上がったのですが、再び裏に返して端の縫い代がしっかり隠れているかをチェック。飛び出し糸はカット。

このやり方は「袋縫い」の仲間だと思います。

ロックミシンなどを使って端を覆わなくても縫い閉じてひっくり返してステッチで固定することで塞いでしまう方法です。

とてもエコノミーなので別の場面での応用を見込めます。

共布リボンの型紙と作り方

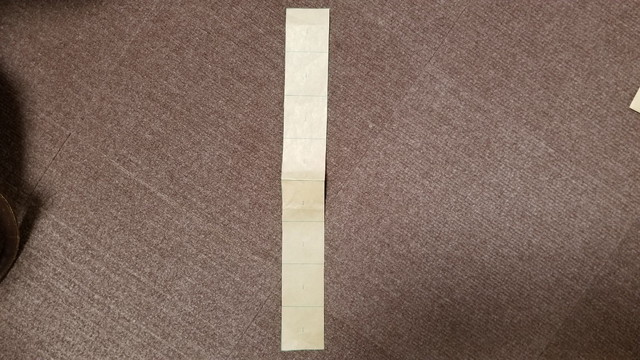

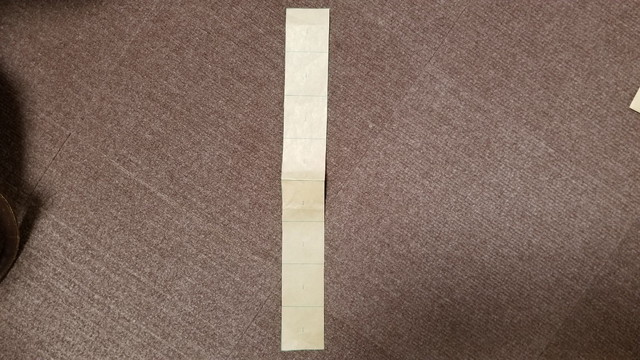

共布リボンx4枚:5cm巾で40cmの長さにしました。

共布リボンx4枚:5cm巾で40cmの長さにしました。

生地を型紙に合わせてカット。

四つ折り観音開きにアイロンで織り目を付けて、短い辺の縫い代も隠しながらぐるり1周ステッチをして完了です。

型紙に真ん中を起点として10cm間隔で4本のひもの縫い付け位置を書いておくと便利です。

型紙に真ん中を起点として10cm間隔で4本のひもの縫い付け位置を書いておくと便利です。

カーブの入った低反発クッションが無くても、スクエアをカットすればよい

さて、後半は、低反発クッションのカーブフォルムを探し回らなくてもカットすれば大丈夫だという製作例です。

使用してあるので型がが崩れていますが、低反発クッションの中身はこんなスポンジケーキみたい。38cm四方。

使用してあるので型がが崩れていますが、低反発クッションの中身はこんなスポンジケーキみたい。38cm四方。

もともとここにスクエアの不織布カバーで覆われたりしているのですが、それは廃棄。

後で、薄手の在庫生地を使いながら綺麗な内袋へリフレッシュしていきます。

まず、カーブのあるフォルムに低反発自体をカットしながらカーブを作っていきます。

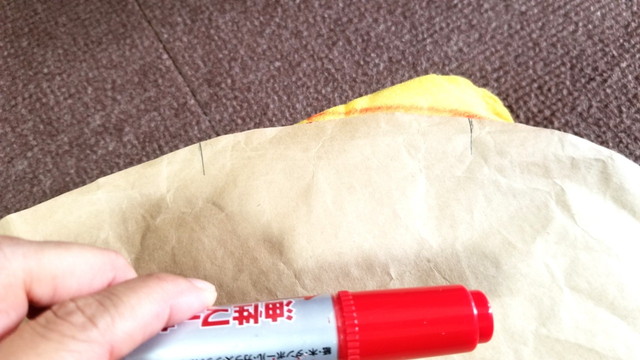

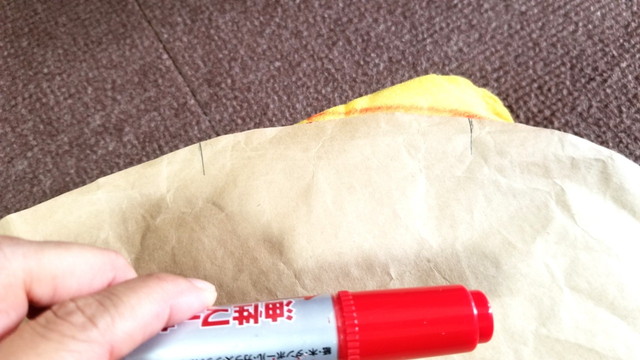

こうして、先ほどのカバーの短い方の型紙を使い真ん中をきちんと定めてカットする部分を決めます。

こうして、先ほどのカバーの短い方の型紙を使い真ん中をきちんと定めてカットする部分を決めます。

マジックで左右ともに印付け。このカーブラインは結構重要なので丁寧に作図します。

マジックで左右ともに印付け。このカーブラインは結構重要なので丁寧に作図します。

この赤い印付けは、両面ともやります。クッションの厚みがあるので、可能な限り正しくカットするためです。

この赤い印付けは、両面ともやります。クッションの厚みがあるので、可能な限り正しくカットするためです。

ハサミも一気にカットせず、こちら側の奥行きの内半分くらいをカット。次に反対側からも半分くらいをカット。

ハサミも一気にカットせず、こちら側の奥行きの内半分くらいをカット。次に反対側からも半分くらいをカット。

そうして、出会った地点を確認しながら切りそろえます。

初めてなので下手なカットの出来ですが、やりにくいながらももう少しカーブを丸く意識すると良かったです。

初めてなので下手なカットの出来ですが、やりにくいながらももう少しカーブを丸く意識すると良かったです。

低反発の内袋の製作

少し手間をかけますが、これも望ましきゴールの為です。左の型紙では長さが不足してしまいます。

少し手間をかけますが、これも望ましきゴールの為です。左の型紙では長さが不足してしまいます。

左の型紙の丈から+4cmの45cmの部分で右側の長い方の型紙を折り、内袋の型紙として使います。

左の型紙の丈から+4cmの45cmの部分で右側の長い方の型紙を折り、内袋の型紙として使います。

厚みある低反発が入った入口を縫い閉じるわけですので、ゆとりが必要だからという理由の「+4cm」なのです。

内袋は、横の45cmと同じ縦が45cmという型紙になり、縦横同じ長さという点が覚えやすいです。

ここは低反発を投入した後の最後の縫いとじの場面。非常にきわどい場面ですが、実際は難なく行えました。

ここは低反発を投入した後の最後の縫いとじの場面。非常にきわどい場面ですが、実際は難なく行えました。

先程決めた縦横45cmのベル型の型紙を2枚用意。

まずは、ここに映っている投入口の縫い代1.5cmを先にアイロンで折っておきます。

そして、折ったまま、縫い代1.5cmでUの字ラインの方を中表に縫います。

次にひっくり返し低反発を投入した状態が上の写真でした↑。

待ち針が斜めに刺さったのは、自然な物理的な兼ね合いからの結果。

これが一番やりやすかったです。

投入口の縫い閉じは2度縫いがお勧め。二度と低反発が姿を現すことは今後ないでしょう。

投入口の縫い閉じは2度縫いがお勧め。二度と低反発が姿を現すことは今後ないでしょう。

お洗濯の時には、この内袋ごと洗濯ネットに入れてお洗濯、もしくは手押し洗いです。

これがそもそもクッションカバーみたいですが。。あくまで内袋です。ストック生地のポリエステルサテン地。

これがそもそもクッションカバーみたいですが。。あくまで内袋です。ストック生地のポリエステルサテン地。

内袋といってもキュンキュンに張り詰めた感じではないゆとりがあるところが特徴。

完成です。サテンの裏地素材なので、高級感があります。しかし、今後は外に姿を現すことはあまりないのです。

完成です。サテンの裏地素材なので、高級感があります。しかし、今後は外に姿を現すことはあまりないのです。

先程作ったカバーに内袋ごと当ててみます。中身はカバーよりもひかえたサイズ感が望ましいです。

先程作ったカバーに内袋ごと当ててみます。中身はカバーよりもひかえたサイズ感が望ましいです。

逆位置:3種のラインナップです。おっと、こちらは逆さです。柄の向きが逆ですから↓。

逆位置:3種のラインナップです。おっと、こちらは逆さです。柄の向きが逆ですから↓。

正位置:ダイニングキッチンの場合、座る時にこちらから見ますので、柄の向きがこれです。

正位置:ダイニングキッチンの場合、座る時にこちらから見ますので、柄の向きがこれです。

椅子によっては、デスクチェアなどで、反対に前面側がカーブになっているものもあります。

常に、椅子の座面の形において、カーブは奥なのか手前なのかも注意して見るようにどうぞ。

あとがき

低反発クッションは実用的ですっきりとしています。

現実的に腰を掛けるという作業はふわふわの分厚いクッションではあまりないことです。

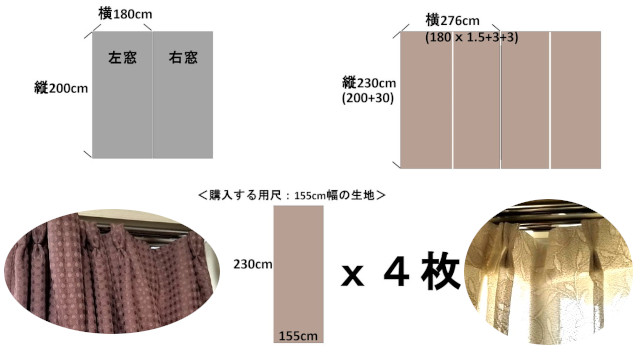

実は、実家が新築がありまして、カーテンやクッションカバーを続々と作っているという今があります。

是非この貴重な経験をお伝えしたく、この度も、スクエアで失敗したところからのカーブでの成功までを記録として残しました。

インテリア雑貨は、実用的である面とおしゃれ感の2つを同時に追求していきたい欲求が高まります。

選ぶ生地についても、とても楽しい瞬間ですが、お部屋となじむのか、椅子とよく馴染んでいるのかなどもポイントとなります。

じっくりと考え、長く使っていけるものになれば、出来上がるまでの苦労が「コスパの良い手作り品」という価値と引き換えになると思うのです(^-^)。

書き手:ピクチャレスク

書き手:ピクチャレスク