まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

1980年代後半から好んでいたドーム型のバッグは、ハイブランド様が最初に作られたものだったと思います。

アパレル業界の「トリクルダウン」構造により、他ブランド様にも浸透。

一世を風靡したデザインでもないことから、かえっていつの時代の流行の中でもニッチな存在として持てたのでした。

ただ、本革レザー製のハイブランドバッグは内貼りが合皮であったことがほとんどで、その後劣化し手放すことになっていったのでした。

そのなつかしさと自らの好みから、布製でこのドーム型を作ってはいけないかとトライしたのが2019年でした。

ハンドメイドバッグ道の2007からはおよそ10年後のこと。

そこで、とても不思議であり当たり前でもあった物理的事情を知ることに。。

このたびは、ドーム型バッグの底のラインに注目し、型紙でそのデザインの正解に近づくための理論をシミュレーションしていきます。

つまり、ドーム型の正しい底のラインは型紙ではどのようなラインなのかという点に迫ります。

実際は、完全解決はできませんでしたが、そのための試行錯誤は大いに意味があったことです。

決して完成品では語られることなどない製造の裏側のような部分、是非興味深くご覧いただければと思います。

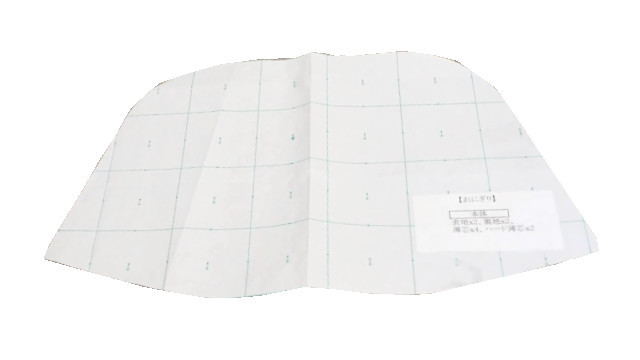

まっすぐな底ラインでは出来上がりの両サイドが反ってしまうドーム型バッグ、地面に平行になるための型紙の修正

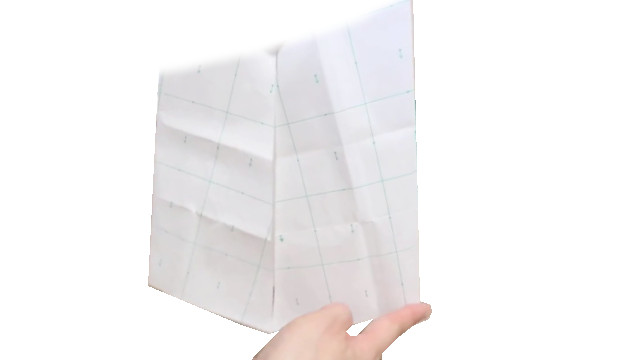

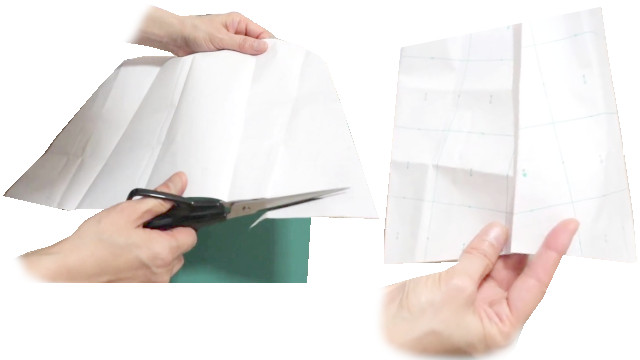

なんとなくではなく、はっきりした理論で理解するために、型紙のみでシミュレーションをして修正してみたのでした↓。

平面(地面や机)に対しての尖り構造はぐらつき不安定であるに決まっているのです。

ただ、布製の融通さも相まって作り上げてしまえることで、長い間なかなか気付くことができなかったのでした。

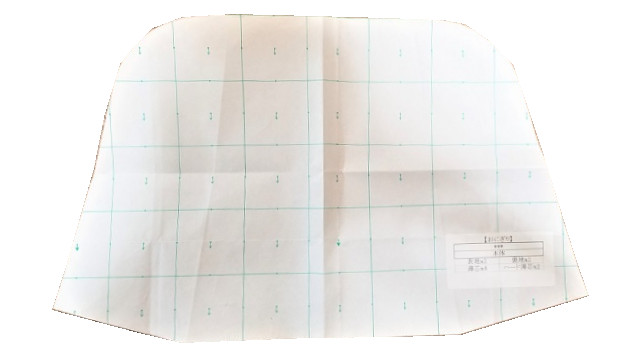

写真の映りが悪いですが、右の写真は型紙上ではまっすぐラインに重なったことが実現しています。

ここで更に、理論上の正解が実際の正解ではないことを知りました。

完全に解決はされなかったラインの問題、残念ながら最後まで未解決のままこの製作から離脱したのでした。

あとがき

当ブログ記事は、最初の投稿の2020.06.01からおよそ5年後の2025.05.11にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直しここまで綴り直しをしてまいりました。

最終的には完全解決が出来ず撤退したドーム型バッグ、私ではこれが限界でしたが、途中の物理的な現実と想像のみのギャップは重要なノウハウでした。

意地でも最後まで解明していく気力を持つには、もともとこのドーム型バッグを考案していなければできなかったこと。

最初に考案のハイブランド様は独自の考案という最強の基盤があったと思うのです。

ある意味、この撤退も相応しい行動であり、その後自ら考案することの本当の意味での強さと大切さを持つようになっていきました。

このたびのような完成型まで行かなかった途中段階であってもあえて記録に残しました。

「バッグの底は、出来上がり自体が必ず水平であるべき」という鉄則のようなものだけでもお伝えできたかもしれません。