まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「類似色」と「補色」というカラー同士の組み合わせは、絵画などで引用されその作品に溶け込んでいると思っています。

美術的な部分にも接触するファッションコーデにおいてもおそらくどこかで引用され、コーデに混じってるのではないかと、マルチカラーの配分や配色ものなどを眺めてみると良いかもしれません。

こうした決め事があると「タブー」が語られることもあり、本来自由な表現のはずのお洋服のコーデを躊躇する変なブレーキになるのは望ましくないということ。

そのためには、結局は決め事の基本をシンプルに理解するところからやっておくのは必要なことであろうと、ここを通過したいと思うのです。

ファッション分野に携わってきた者ではありますが、カラーコーデの資格など持たない、スタイリストという職種でもない私らしい伝達が出来ればと思います。

お洋服コーデを高めるために色の決め事を知るところから始めてみる、単純な基本6色のみで理解する「類似色」と「補色」

本格的な「色彩の相関図」は、すべての理論を十分に盛り込む作りであり複雑。

この「相関:そうかん」という言葉が、「色相環:しきそうかん」と「色の相関図」で「そうかん」の漢字が違うところに思わず注目。

もともと「色相環:しきそうかん」という言葉が専門用語ですが、「色の相関図」という言い方もあるのです。

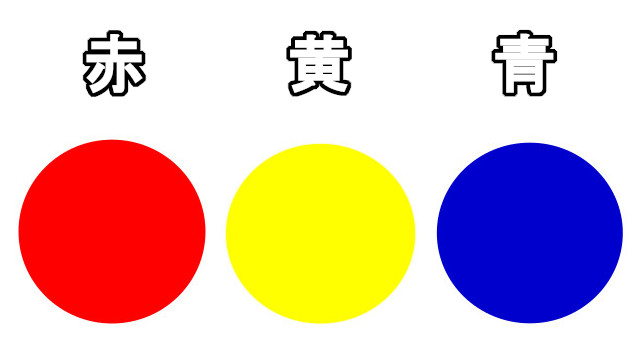

では、ものすごくシンプルに、一度知ったらずっと覚えていられる基本的なカラーの仕組みを超基本の3原色から解説します。

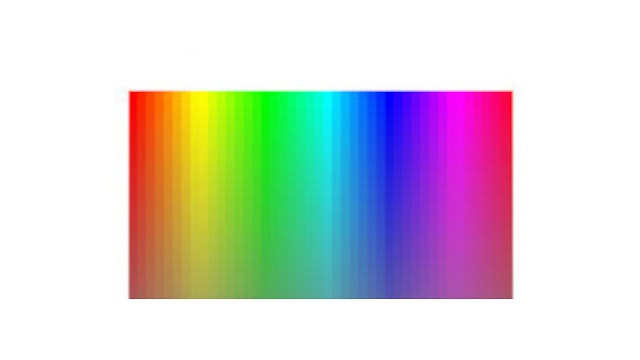

まず、色というものは、下のクリップのように多種にわたっていますが、実は元は3色のみオリジナルの色、つまり、「原色」と呼ばれる色3色だけ。

つまり、「何を混ぜても、この色を作ることができない元の色」という基本的なカラーの事を指すのです。

幼少の頃の絵の具を使った授業を思い出してみてくださいませ。

混ぜて色を作る時に、この3色はゴールではなく、ツールであったはず。

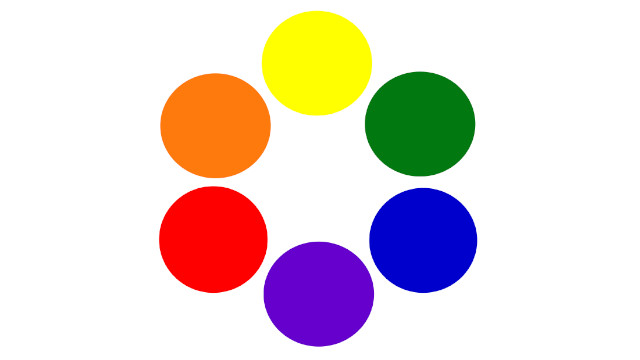

このベースのカラー同士をもれなく1つずつ組み合わせながら混ぜて、

・赤 + 黄 = オレンジ

・赤 + 青 = 紫

・黄 + 青 = 緑

と、更なる新しい色が3色生まれました↓。

いつか拝読した発信で、「補色」の関係は「お洋服コーデではタブーと思うと良い」というようなことがありました。

お洋服のコーデを落ち着いた上品な装いに寄せるためにあえて「タブー」と表現されていたのだと解釈しました。

ただ、1990年代後半頃には、そんな「タブー」を打ち破るかのように黄色と紫の組み合わせの配色のブラウスが登場したりしていました。

ファッションコーデにおいては、あえて「タブー」を打ち破る破壊的な発想もあり、「類似色」「補色」それぞれに正しさなど無くても良いと思えてきます。

ただ、実際の印象としては影響があり、「類似色」同士のコーデは穏やかで優しい雰囲気、「補色」同士のコーデは奇抜で劇的であると感じるのは見る側の共通するところではないでしょうか。

あとがき

「類似色」「補色」など無視しても構わないとさえ思うのですが、メッセージとしては伝わりやすいので知っていることは非常に良きアドバンテージ。

コーデによって自己表現ができ、カラーによる意志表示さえできるということなのです。

冒頭の絵画に戻りますが、絵を見る時にも、その画家がなぜこのカラーを多用したのかなどはメッセージの1つとして受け取れます。

絵画によって方針・主義・主張を伝えることと似ていて、お洋服のコーデによる伝達も、お洋服というもの自体が機能のみを越えた存在であり、本当は美術品のような存在なのかもしれない思うことがあります(^-^)。