まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

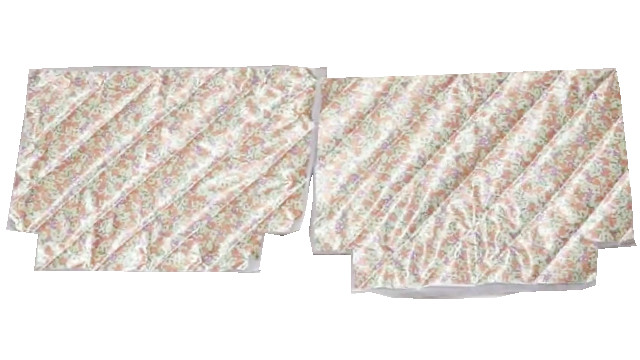

前半を【381】で投稿しましたマルチカラーの風景画のバニティーバッグ製作。

このたびの【383】で完成に至りました。

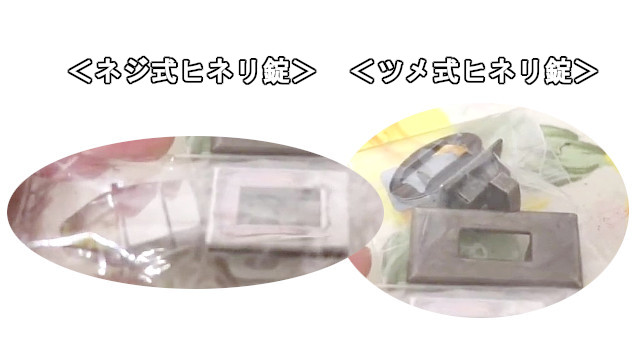

途中、今後の残り数点のバニティーバッグ製作にも繋がるネックパーツの取り付けの場面をポイントとしながら、完成したその姿をお伝えしてまいりたいと思います。

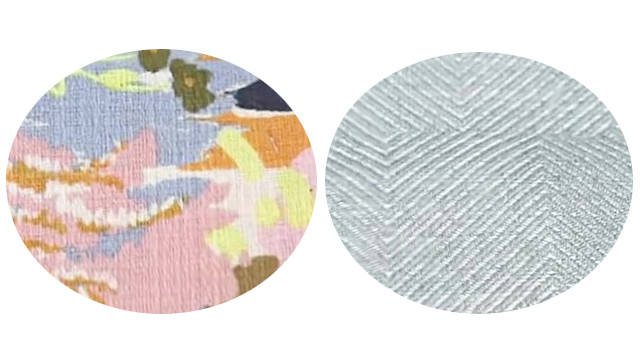

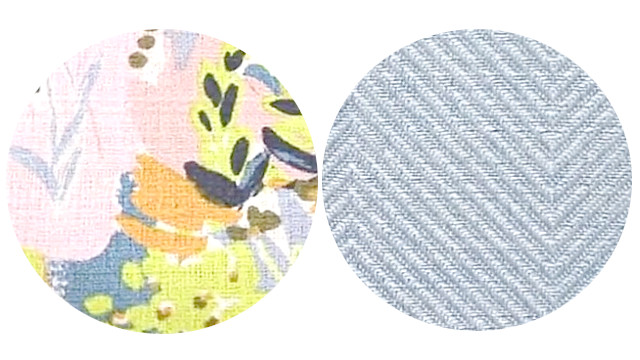

「ブッチャー」生地の特性は油絵のような凹凸感の美しさに活かされた、バニティーバッグの正方形パーツ2枚を大小の差で解決した回

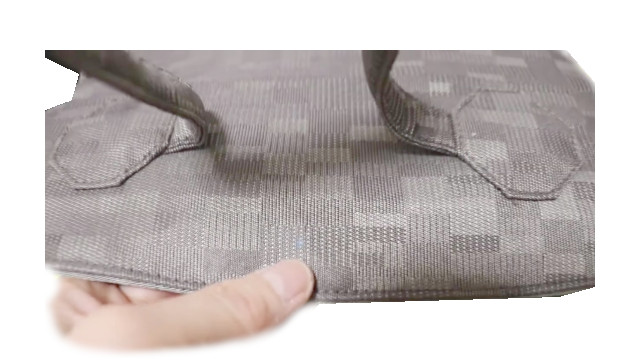

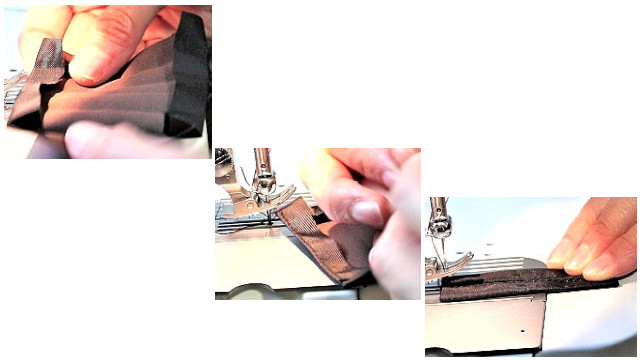

「中表」でパーツの縫い代を予め隠しておくやり方により、ここではただファスナーに当ててステッチするのみです。

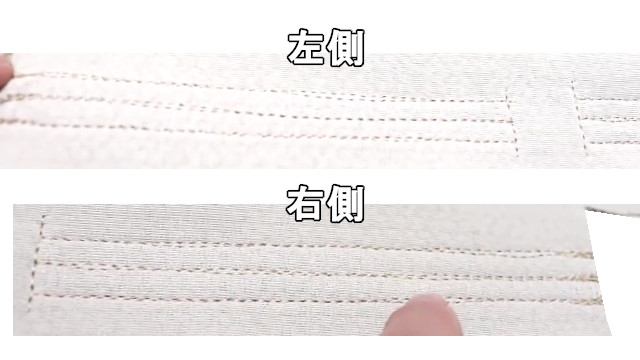

希望のイメージは、内側に均等に表地縫い付けのステッチ線が外枠に配分良く収まることでした。

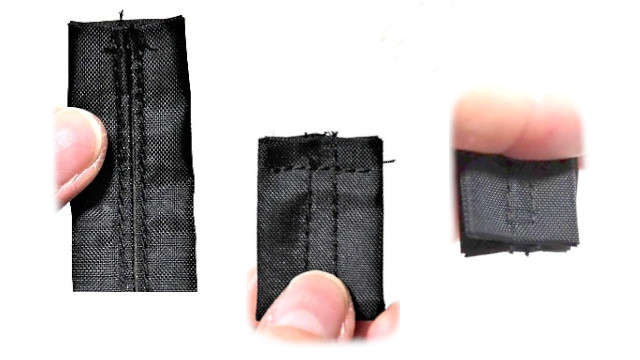

非常に難関となっていることに限界を感じ、このやり方は後の【399】をもって廃案。

この続きの別生地での製作における別案で、本当の意味での解決となったのでした。

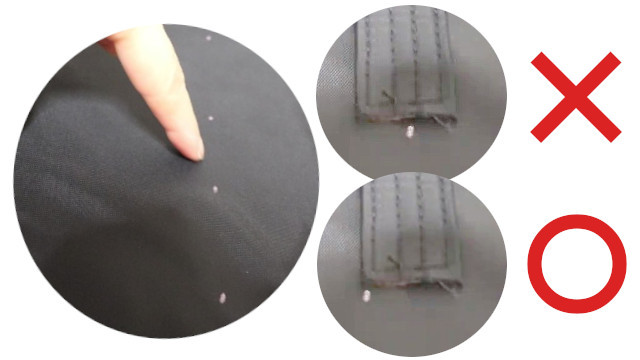

それは、2枚のパーツサイズの違いを表地を小さく裏地を大きくという逆転と共に、表地を先にミシンで縫い付けて、裏地側のパーツを表地から出たステッチを覆い隠すように手まつりすることです。

かえってこの方が確実になったのですが、手まつりが入ることの引っ掛かりは最後まで残りました。

あとがき

バニティーバッグの製作では、おそらくこうしてネックパーツのサイズや形に悩むことになると思います。

フルに縦いっぱいに配した製作品も拝見したことがありましたが、伝統的なバニティーバッグではこの正方形タイプが主流でした。

立体的なこうしたバッグを平面ミシンで縫うということの困難は十分に味わっています。

歪みも起こりやすいバニティーバッグをどう美しく作っていくのかは挑戦しがいのあるデザインなのかもしれません。

当ブログ記事は、最初の投稿の2021.02.13からおよそ5年後の2026.01.22にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し全文を綴り直してまいりました。

この2021年のバニティーバッグの連続製作をもってこのデザインから撤退していましたが、2026年では新たに挑戦の気持ちが湧いています。

今度は、「外表」は取り入れない、始終「中表」で作るつもりです。

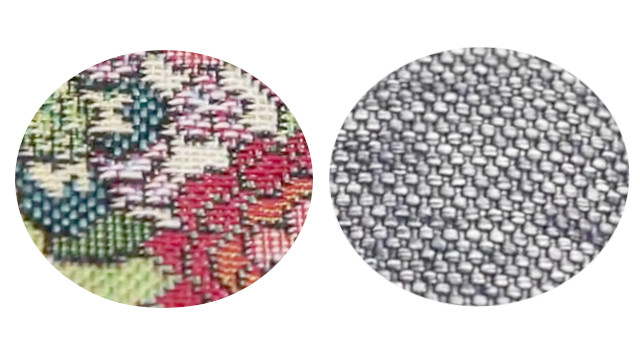

とは言え、生地には条件が生まれてしまい、決して厚手では難しい限界はどうしようもありません。

そうした条件付きの製作は、その時1点だけの製作の良さとして「研究製作」をするようになりました。

長年に渡り作りの良さを高めてきた価値ある「定番品」と並行しながら、その時々の挑戦も必要なのです。

バニティーバッグは、固定観念にとらわれ横幅や縦の長さがこのたびのようなサイズ感のイメージですが、縦長でリュックになりそうな可能性や横長で何かのケースになりそうな可能性を持っていると思います。

時々、「こんな風にパーツを作ることができます」という技術をご紹介されていることもありますが、ああいった細かいパーツも実は条件付き。

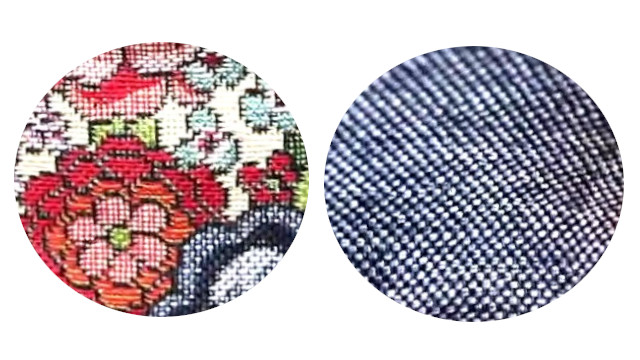

ゴブラン織では不可能であることで生地が限定されるのが実状なのではないかと。

よって、「すべてのどんな生地でも作ることができる」というノウハウこそ絶大なる価値ではないかと考えています。

こうした考え方からは、バニティーバッグはすべてをカバーできないデザインだと決め込み「定番品」から外し今後製作もしないことも決意してしまった2021年でした。

しかし、2026年の研究製作に取り入れた方が何らかの発見があるかもしれないと、作り方を変えての挑戦となります(^-^)。