まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ある1点の素敵な18金のチェーンネックレスに出会いました。

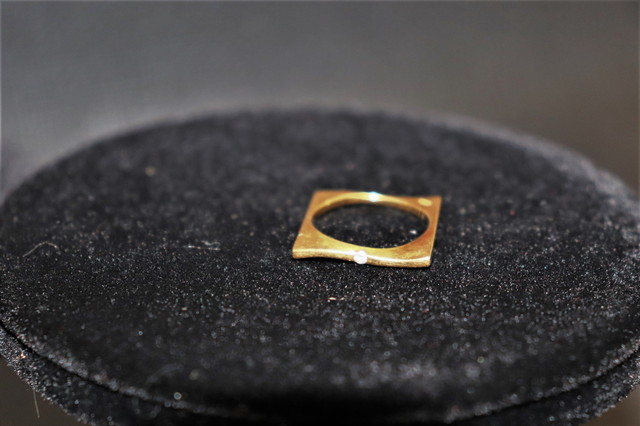

もとはひし形フォルムを探していた中で見つけたもので、他のリングやブレスとの調和の目的でのひし形でした。

たくさんのパーツを使っていることで、構造が立体的でありボリュームもありました。

そのパーツ1つ1つは美しい多角形型(ひし形)をしています。

合わせたいと考えているリングやブレスに合うと考えた「形」を重視した選択だったのですが、この見方がいかに表面的であったかを後で知ることになります。

ネックレスとして首に下げた時に全体的に重力で伸び、形状が変わったという意外な驚きがあったのです。

ここで初めてツイストチェーンの性質を知ることになりました。

今までペンダントチェーンにはこだわってきまして、いくつものツイストチェーンを見てきたはずなのに、この性質を知らなかったのです。

この度のネックレスはペンダントチェーンよりもはるかに幅もボリュームもあるので分かりやすくその性質を教えてくれた、何とも皮肉ながら「良き出会い」と言わざるを得ませんでした(^_^;)。

下に置いた時のデサインと実際がここまで違うチェーンは吊り下げた時の写真も追求するべきだった

大変美しいネックレスだと率直にこの写真を見ると思うのです。

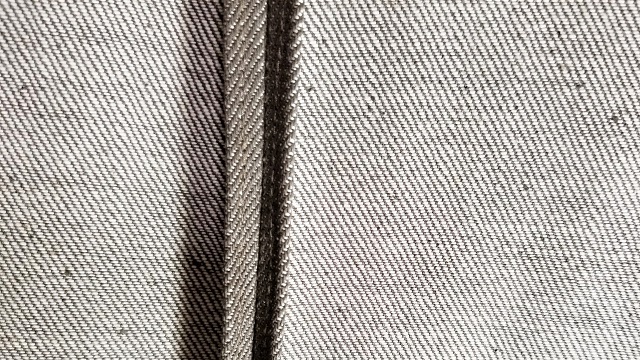

ペンダントのツイストチェーンの同じみのタイプはこんな感じでしょう↓。

ツイストチェーンはらせん状にツイストされるデザインが連なるよくきらめく美しいチェーンの種類です。

ただ、先ほどの幅広チェーンネックレスは吊り下げると重力に従ってチェーンの重なりが伸び、よりツイストが現れてくるのでした。

そうしますと、イメージが随分変わってしまいました。

以上が感想でした。

ということで、形状の変化後には納得できず、このチェーンネックレスは、当「本物志向のレンタルジュエリー」からは廃止に至りました。

下に置いた時の形状で組み合わせを考えていましたので、吊り下げた時に変わった形状はあまりにイメージと違ってしまったのでした。

とはいえ、非常に重要なことを教えてくれました。

今までのペンダントチェーンしか見たことがないままだったら知ることは無かったことです。

あとがき

ジュエリーにも「横顔」のようなものがあるのだということを知ったこのたび。

吊り下げた時の形状こそが「コーデ」した姿になりますので、この状態がどのような形なのかというところまで見抜く必要があったのです。

リングなどの硬い物体は置いた状態のまま変わりませんが、チェーン類に関しては「物理的な動きの変化」があることもよく知っていなければなりません。

この教訓を活かし、その後に楕円になったたくさんのパーツが連なったタイプのブレスに対して、形状の変化があることを予測でき判断できたという引用ができました(^-^)。