まえがき

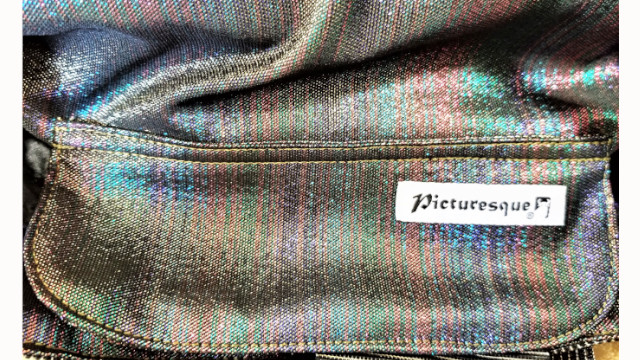

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

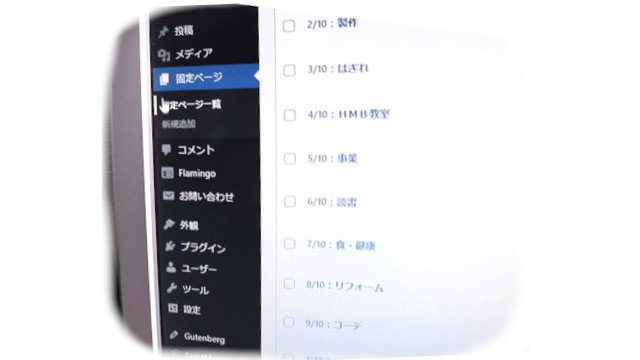

布製のバッグ製作をさせていただいております。

その時に使用の工具の特に大事なアイテムとして「裁ちばさみ」があります。

まずは、裁断のきめ細やかさは後のフォルムの美しさに影響するもので、ハサミの良質さも大切です。

手の大きさも考慮し、比較的コンパクトなスリムなモデルを好んでいます。

そして、鉄よりもステンレスを選んでいます。

ただハサミも刃が使用していくうちにダメになるものであり、研ぐのか新規購入なのかという選択があります。

研ぎ屋様へお願いするにしても、新規購入を選択するにしても、どの道コストが同じくらいの価格でかかります。

そこで、生地が切れなくなっても別の紙や不織布はまだまだ切れるという特性を活かします。

このたびは、そんな生地を切れなくなった裁ちばさみのその後の使い方をご紹介致します。

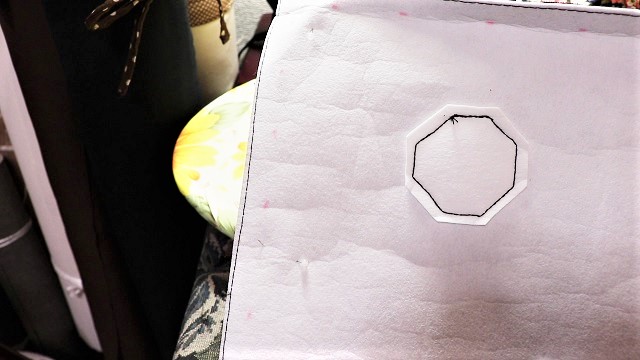

目的の違う同じ2点の裁ちばさみ、マジックでその使い道を記載しながら廃棄することをできるだけ先延ばしにしたコスパを高める使い方

この裁ちばさみが定着。

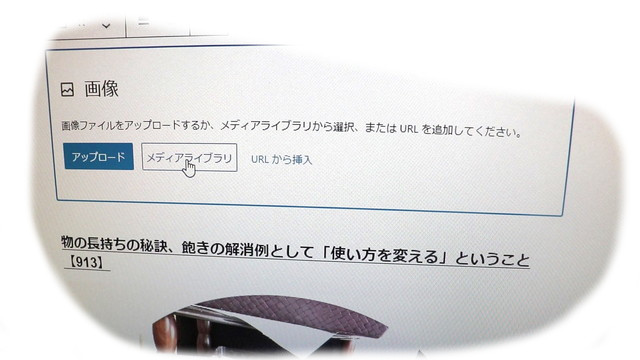

楽天市場の「ほんまもん」様で購入。「Silky Stainless」と刻印のあるややコンパクトめなお品。

このお品は、大き過ぎず手首が楽、先端が細かい部分のカットにも切り込める繊細な刃に作られている点が非常に優れています。

大きければ良いということは決して言えないと思います。

そして、鉄のハサミが本格的で良いというのもまた価値観の違いによるものかと。

これは、実際に長い間生地を裁断し、いろんな裁ちばさみを試してきた者の意見です。

いずれ刃物というものは最初にどれだけ「とぎっとぎ」であったとしても刃がだめになってくるのです。

そこで専門業者様に研いでもらういう手もあるかと思うのですが、過去に、1つの物を末永く使おうと研ぎ屋様へお願いしたことがあります。

実際は、そのお代金が新しく程好く良質な裁ちばさみを購入することと変わりがなかったことがありました。

また、研ぎ屋様へお願いしている間に作業ができない分結局予備も必要な場面も出てくるでしょう。

よほど愛着のあるハサミであれば研いででもずっと使い続けていくことに意味はあるかと思いますので、ここは価値観ですが。。

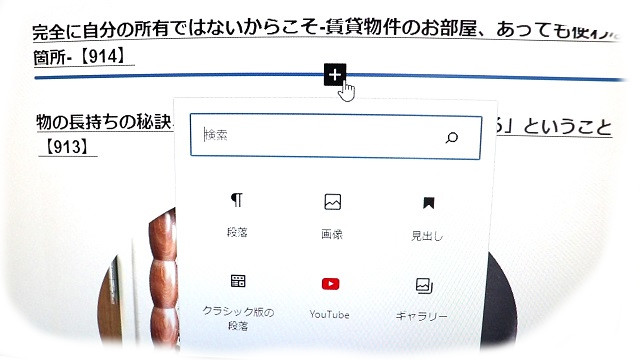

そして、ここからがこの度お伝えしたい工夫の点になります↓。

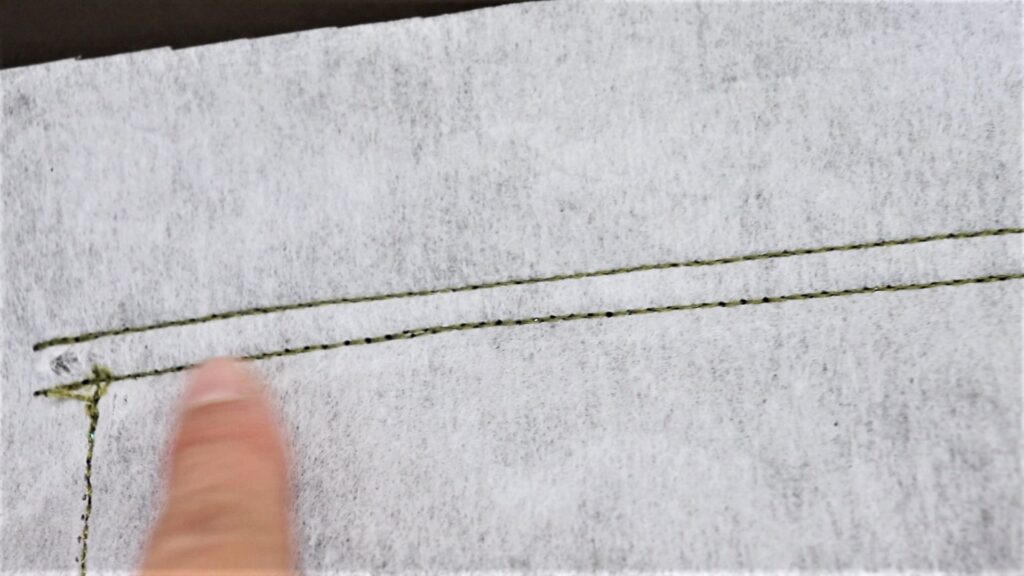

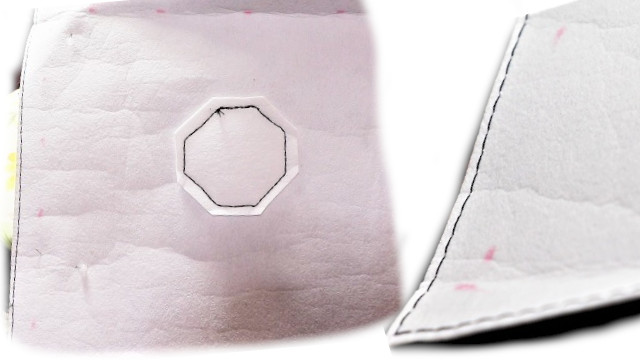

前に使っていて生地をうまく裁断できなくなった古い裁ちばさみを、不織布の芯地の裁断専用へ移行するのです。

生地はうまく裁断できなくても、不織布はその同じハサミで十分スムーズです。

そこまで素材には違いがあるものなのです。

よって、ハサミを捨てずに、他のものをカットすることへの移行という使い方によって結果的にコスパの良い、エコノミーな使い方を工夫しています。

不織布芯地以外では、紙を切る専用、ビニールひもを切る専用、ベタベタになりがちな、布製のガムテープを切る専用といろんな専用へシフトしていけるので結構無限です。

反対に、生地専用の裁ちばさみを不織布や紙などに使ってしまうと早く傷むということも実体験しております。

実際に過去にそういった混同の使い方をしていた時期があり、早く刃がダメになりましたので、まずは、「生地専用」ということを主軸に置くと良いと思います。

あとがき

このたびは、「捨てない」「他の物を切る専用へ移行」ということで、1つの道具を長く大切に使うという方法のご紹介でした。

1つのものをずっと長く使うということが望ましいですが、そうはいかない時の工夫として、「バリエーションに富んだ使い方」というのが、ハサミ以外の他の事にもアイデアとして引用できると思います(^-^)。