まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

事件は、1つ前の記事【1099】で起こっていました。

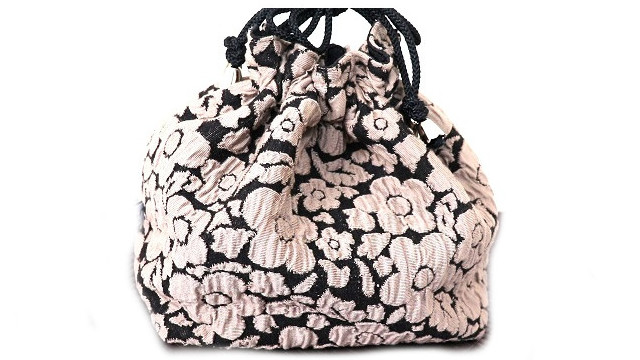

巻き薔薇の配置ミスをし、正面に巻き薔薇が来ていない事態に。。

ということで、解体して1からの作りをしたのがこのたびです。

巻き薔薇はミシンで縫い付けてありましたが、外すのではなく、表生地は在庫があるので、再び裁断して1からの作り直しでした。

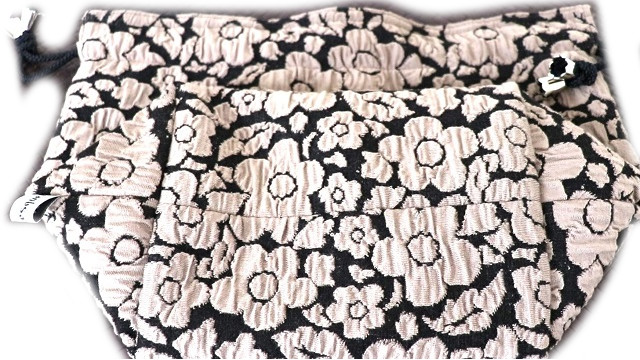

裏地は製作した「中」サイズに設置していただけしかなかったので、解体して、小さく裁断し直し「小」で出来上がったのがこの度の完成品です。

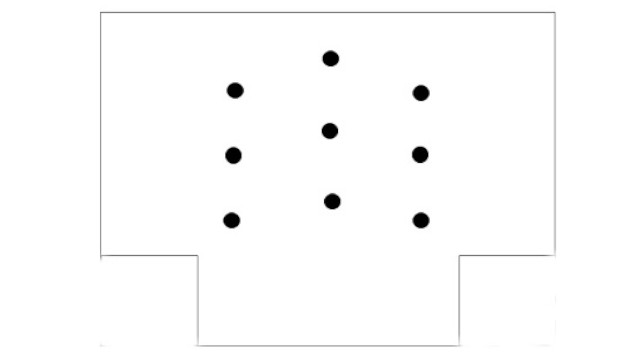

作り直しの結果分かってきた巻き薔薇の配置図、裏地の薔薇柄とリンクして本来カジュアル志向なデニムライクをエレガントに表現した巾着袋へ

今度は、巻き薔薇は1個ずつ個別に縫い付けることに変更です。

そして、薔薇同士の間隔を出来上がりで均一に映るようにと考えました。

失敗すると容量が減ることがあるので、本当は望ましくないことです。

巻き薔薇の数は全部で9個ずつx両面の18個使いでした。

あとがき

巾着袋作りは、「インテリア収納袋」のシリーズ製作であり、短い時間で完成できるアイテムを短期間で、過去の在庫生地を一掃する目的で始めました。

もう在庫生地はおおわく一掃できた2024年現在、少しだけその後にまた増えた生地が残っているのです。

きりがないことではあるのですが、過去よりももっと特化した生地を今後調達するようにしていくつもりです。

そして、ノウハウのコンテンツ作りの方も進めています。

こうして、活動の方向性もはっきりとしてまいりまして、この2024年はおそらく今までで一番方向性がまとまる年末を迎えるのではないかという気がしています。

本日、ハンドメイドバッグをご購入していただくことに恵まれました(先ほど発送完了)、心より感謝申し上げます<m(__)m>。