まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

これまで、ハンドメイドバッグに使う材料である生地を多種にわたり利用させていただきました。

特に分野を決めずに、そして自分都合の作りやすさをあえて無視、とにかく見たまま・感じたままの「美しい」と思う生地を心の赴くままに片っ端から選んでまいりました。

そうした中で、当然「作業しにくかった生地」がありました。

一方で、「意外にも作りやすかった生地」もあったのです。

このたびは、今後多くの方が使用する可能性がある有名どころの生地を例に、その作りやすさはいかほどのものであったのかを記録としてお伝えしたいと思います。

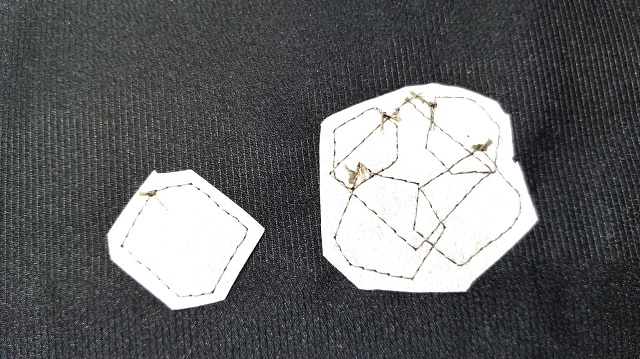

作業のしやすさを重点に置かなかったことで得られた生地の性質の深堀り、アイロンで跡が付きやすいことは作り易さの判別項目の1つ

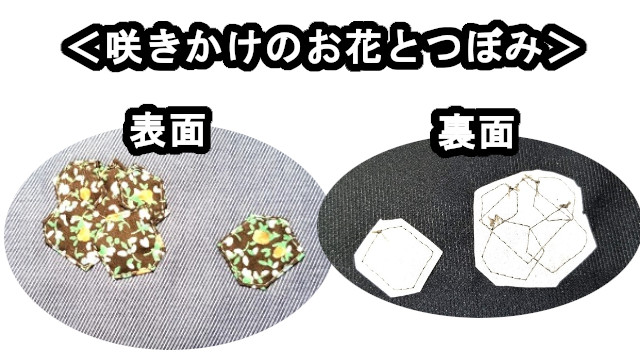

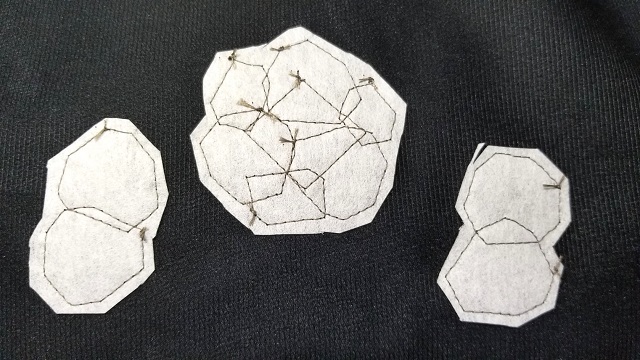

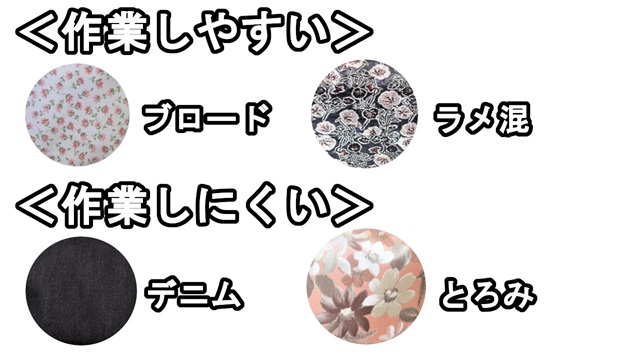

2種ずつまとめてみました。

作業しやすかった生地は、定番のブロード、これは綿/100%です。

プリント柄の多くがブロードで、多くのハンドメイドをされている方はこの生地を取り扱うことが圧倒的に多いと見ています。

アイロンで折り曲げやすく、線がまっすぐになる、その理由は生地が安定しているからです。

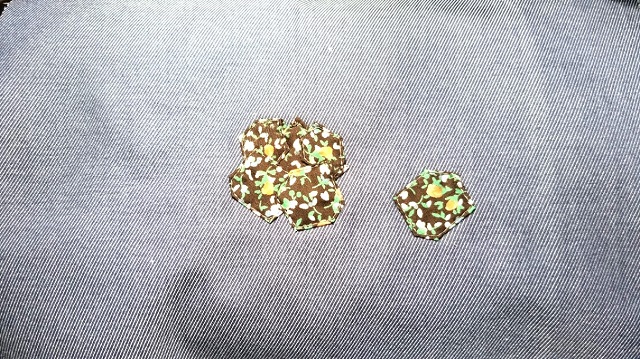

そして、意外にも良かったのがラメ入りです。

ラメ糸の箔ではなくて、糸までラメ糸の場合特に、線が付きやすいです。

それは、ラメが金属質だからでしょうか、硬いことが安定感になっていたようです。

その分たたみじわに気を付けねばなりませんが、作業がスムーズであることイコールで綺麗に仕上がるという結果になりますので、非常に有難かったです。

では、逆に作業しにくかった生地です。

それは、王道のセルヴィッチデニムです。

おそらく多くの方は馴染みのあるデニムのイメージから、糸調子をブロードなどと同じように考えて取り掛かってしまいます。

ところが、思い切った調整をしないとなかなか糸調子が合わないもので、数年の年月をかけながら徐々に自分で糸目が美しくなるコツを研究していったほどです。

デニムや帆布は特殊ですので、他の生地でタイトルに<糸調子>と記載のものがコツや工夫が書いてある記事になります。

ということで、糸調子が難しいことで扱いにくい生地となるデニムに対しては十分に身構えて挑んでくださいませ。

もう1つおまけで3つ目の扱いにくい生地を挙げますと、ファンシーツイードです。

これは、大変でした。

裁断した片っ端から糸がほつれてきます。

ファンシーはマルチカラーで、いろんな色の糸がその太さの違いで折り込まれているのですが、結構粗いので生地が緩いのです。

よってカットしたりすることでほつれるリスクが高まります。

さっさと接着芯で固定して作業を進めねばならなく、保管ということはあまり良くないです。

ほつれやすいので縫い代の折り曲げもしにくく、接着芯の力を借りてまとめるということが事前に必須でした。

そして、最後もう1つ作業しにくかった生地はとろみの生地です。

ワンピースやブラウスになるような本来はそんな目的な生地も素敵だと、ハンドメイドバッグの裏地に利用しようと考えたことで入手。

無謀なのかもしれませんが、不可能ではなく一応今まで完成させてきました。

とろみ生地の中にはとても美しいものもあり、その美しさの方を優先したからこそ取り扱ったのでした。

そして、アイロンで折り曲げにくいということを乗り越えて完成へ向かいます。

その難関をどう切り抜けるのか、それでも綺麗に仕上げるためには。。と、工夫を考えていくことが非常に勉強になりましたので、作業しやすい生地だけを入手していたらそういった工夫は考えることもなかったかもしれません。

そして何より、その生地の美しさがやはり一番重視したところですので、わざわざ困難な生地も利用してきたわけです。

あとがき

今、少し迷っていることがあります。これだけたくさんの生地を利用させていただいてきましたが、メンズライクも良いと今でも時々思うことがあります。

メンズ/レディースという区分けは今やもう古い考え方、どんな呼び名を使えば良いのだろうかなどと考えながら、とりあえず「メンズライク」と綴っています。

花柄のみではなく抽象柄や幾何柄にも目を向けることでこのテイストのバッグを作りたいと思っております(^-^)。