まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)。

ハンドメイド製作において、気軽にチャチャッと作ってしまえるその場のすっきり感は確かにあります。

型紙など使わず、適当に線を引いてそれっぽくクッションカバーを仕上げることは確かに不可能でありません。

ところがです(/・ω・)/。

その楽した分の跳ね返りというものは確かにあるもので、その出来上がりのフォルムが崩れていたり、何かしっくりと来ないものであるということがあります。

その場でひと手間かけることの時間が「労費」ではなく「実りの種」であったことを教えてくれました。

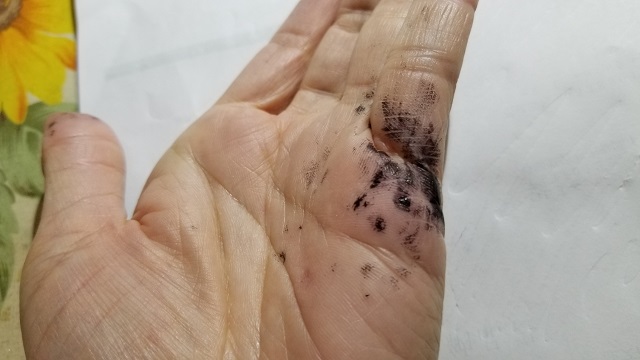

以前の投稿の【1343】の出来上がりの時は型紙無しでした、正直軽く見過ぎていたのです。

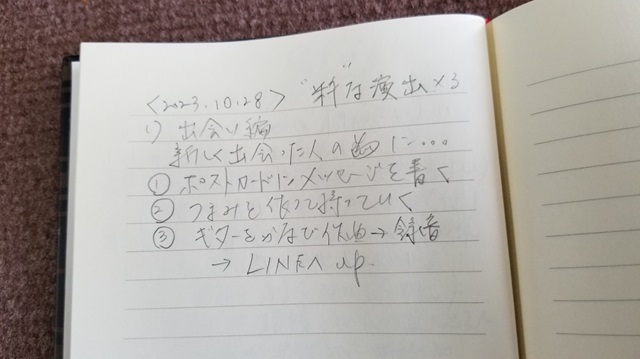

スクエア型の低反発クッションの時に何か「今一つ」な仕上がりであったことから、同じスクエア型を今度はちゃんと型紙を作って製作しました。

その違いがあまりにも顕著でしたので、この度のポイントを「型紙の大切さ」に置きながら、その出来上がり2点のクッションカバーをご紹介してまいります。

布製の製造においては型紙作りが必須、まっすぐラインの美しさや寸法の修正の意味や理由が出来上がりの美しさに繋がっていくからだ

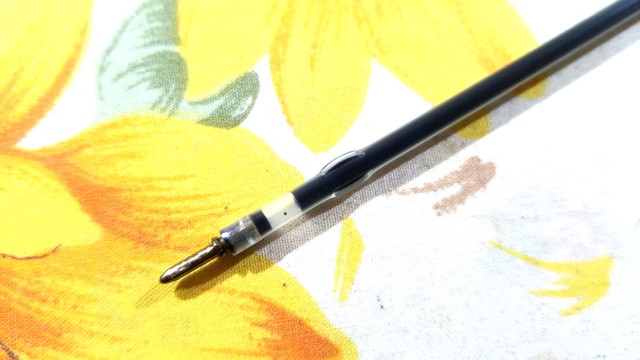

左右のゆとり各1.5cmずつの意味は、両端の表からのステッチで少し横幅を奪うことにあります。

このやり方ではない場合、「ダブつき」が起こり得るので、それも都度の寸法の「意味」になっていいきます。

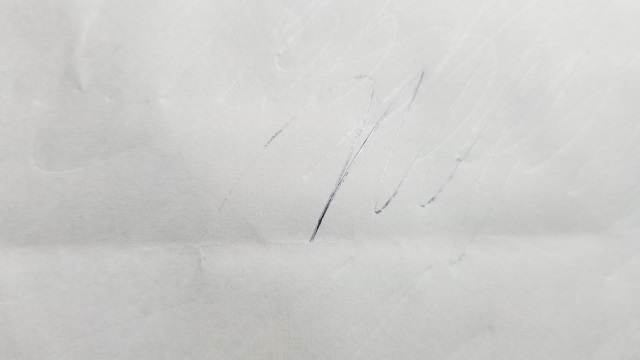

「わ」の状態の縦45cmx横110cmの長方形の型紙(横取りにエコノミーに生地を使います)を三つ折り+折り曲げ+ステッチ+ひっくり返し+外から2列分のステッチという形で完成していく作り方。

「このような単純な長方形の型紙など作らない」と思いがちなのですが。。

型紙を作ってきちんと裁断したことでその出来栄えというのは、型紙無しとは雲泥の差でした。

人間の感覚だけでものさしを利用して裁断したあいまいな長方形に比べて、型紙を作った製作品は確かなフォルムになっているのです。

それが出来上がりの圧倒的な迫力と美しさにまっすぐラインが表れるものなのです。

ほんの小さな単純なミニポーチでも、是非型紙を作ってから製作していただくことを強くお勧めします。

共布ひもを一番最後の段階で取り付けることは、その後別の場所で使用する意向に変わった際に取り外したり、反対に取り付けたりする場合に融通がきくように「外付け」にしているのです。

実際に、その後ピアノを撤去し、ピアノ椅子にこのクッションを使わないということになっていったのでした。

共布ひもの型紙は、縦40cmx横5cm。

横向きでも生地の余り具合によっては裁断は可能ですが、その後のアイロンでの折り目付けの際には、縦どり(地の目に平行に細長く裁断)の方でやった方が作業しやすかったです。

バッグなどにも言えることなのですが、後から取りつけることができる融通の利く構造。

「心境の変化」にも対応させておく構造が後になって有難いのです。

生き物は常に気持ちが変化しているのが自然であるということを重視。

とにかく悩みやストレスを解消しやすくするための手助けが考え方のベースにあります。

あとがき

物にとらわれ、その物のために自らの気持ちを妥協・我慢したりしていませんか。

実は本来反対であるべきなのです。

心あるものに重点を置き、それに合わせて周りの物品を変化させていくということが本当の幸せをつかむコツ。

だからといって次々に使い捨てていくという意味ではなく、むしろ反対です。

丁寧に考案し丁寧に選んで、その結果末永く使っていくということを意味しています。

そうしますと、自然にきちんと型紙を作ろうという気持ちになっていくものなのです(^-^)。