まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたびは、研究製作品が1点完成、1つ前の【333】投稿の続きです。

ドーム型バッグの型紙の裾の角度、2019年の初製作の出来上がりの「反り」を生んでしまっことの解決を1年間考えてまいりました。

地面に平行であるべきだからと緩やかなカーブを付けるも「尖り」が出たり、急カーブにし過ぎてとんでもない不一致で組み立てても「はみ出し」があったこと。。どれも解決には至りませんでした。

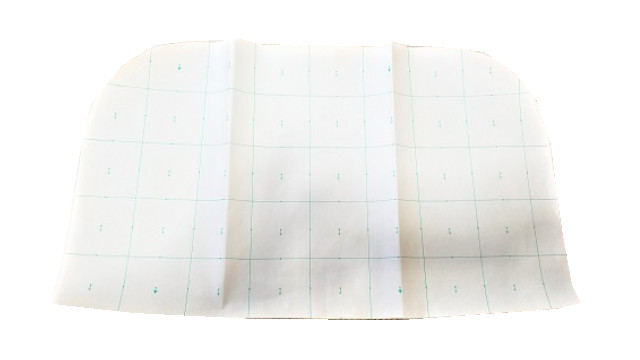

このたびは、研究を最後にしたいと思いまして、今一度最初の型紙に回帰し、山裾ラインの角度だけをストレートに近づけてみます↓。

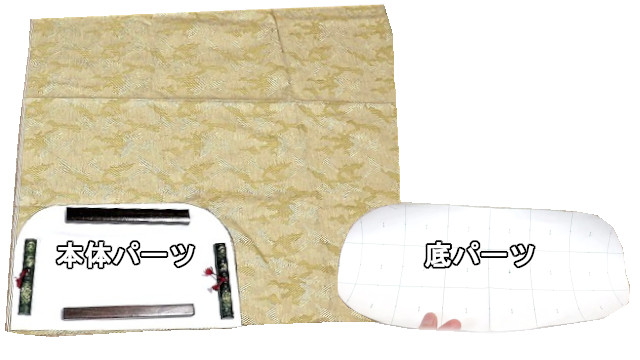

研究製作ですので、最低限の仕様として、取っ手やポケットは無し、大きめマチ付きポーチとして楕円底で作りました。

この回をもちまして長年の憧れだったドーム型バッグ製作から撤退です。

もし1点のデザインのラインを追求したい場合には、1stサンプルにこそヒントがあるかもしれない。。これがこのたび立ち戻ってみての感想です。

過去の本革レザー製ブランドバッグに憧れたドーム型の最後の研究、憧れだけでは追求し切れない薄っぺらさが身に染みた

もし、ここからまだ研究を続けるのだとしたら、斜め右下がりラインの角度の違いでの試作品作りです。

しかし、このたびで終了の意志は変わりません。

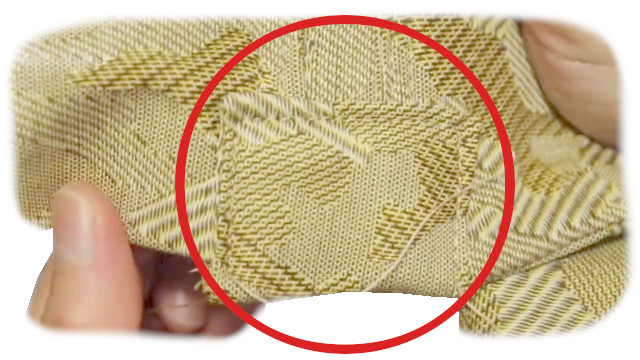

一番最後のサイドのショットは重要です。

このドーム型は、面の一部分がサイドにまわるという特徴があり、より物理的な予測がしにくかったのです。

かつて憧れたハイブランド様のドーム型も必ず底辺付近にこうしたタブのようなカバーのような役割のパーツが切り替えて設置してありました。

この中の構造が分かると、答えは見えてくるのかもしれません。

ピクチャレスクとしては、2019年初製作で「反り」が出来てしまって以来、十分に修正と解決を試みたつもりです。

元々自分から生み出したものではない「憧れ」は所謂「模倣」でした。

いかに「模倣」が芯の無い製作なのかということを、今後自信を持ってお伝えしていけるという点ではこの研究の意味があったと振り返ります。

あとがき

当ブログ記事は、最初の投稿の2021.01.13からおよそ5年後の2025.12.04にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し全文を綴り直してまいりました。

製作と同時に、こうした発信のレベルも過去のものは稚拙なのです。

綺麗な出来上りだけを残すというのは、光の当たる部分だけを誇るようで非常にモヤモヤするのがピクチャレスクの性格。

発展・成長・開花は、その真逆の暗い部分があってこその状態なのだということを大切にしていきたいのです。