まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

バブル期の話は今になっても伝説の時代、およそ1986年-1991年くらいの5年間辺りを指すと言われています。

当時の社会人の方達は、通勤の色彩豊かなスーツ姿の延長で金曜日のディスコへ出向くことも。。

当時は高校1年生で1988年くらい、記憶に残るのは黒ベースの柄物のタイトスカートに初挑戦、上を白のブラウス(シェイプされウエストリボンを後ろで結ぶタイプ)と組み合わせ、これまでの服装からの飛躍がありました。

そんな頃、友達と一緒にいる時に初のお声掛けをいただきました(笑)。

地味街道まっしぐらな者でも、バブルらしい装いに影響を受けていたのだと振り返ります。

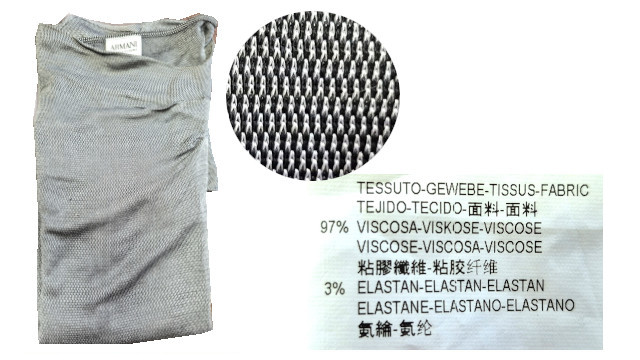

現在は古着一辺倒のワードローブスタイルであり、時々バブル時代を象徴するような素敵なアイテムに出会うことがあります。

とにかく贅沢な時代だったと思います、1点ずつのアイテムが使い古されていない綺麗なままを見つけることもあります。

装いは時代をも映し出す鏡、華やかなバブル時代のゴールドベースの素敵な「古物」を対照的な現在には部分的に取り入れる

もう少しだけ、「バブル時代」というものを深堀りしたいと思います。

自分の言葉で分かり易く表せば、「見込みによる矢継ぎ早な投資の最中」の状態だったのではないかと。。

その後、政府が金利の引き締め政策をして解決しようとした結果の崩壊という結末に。。

儲かっている実態など本当はなかったのでは。。この先が永遠にうまくいくことをベースに土地や株を購入し続けたということでしょう。

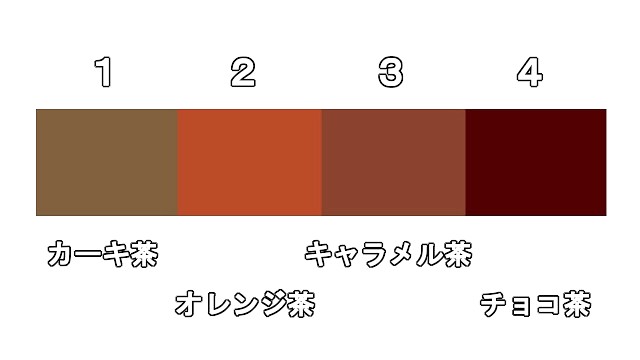

真っ只中というのは、上手くいっている右肩上がりの状態のことですので、そのような最中(さなか)が装いに影響、ゴールドベースの流行は分かり易い象徴であったと言えるのでは。

当ブログ記事は、最初の投稿の2020.05.07からおよそ5年後の2025.07.07にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し綴り直しをしています。

対照的な2025年現在では、あまりにも華やか過ぎるバブル時代の古着そのままを装うと浮いてしまいます。

この「浮き」は着る者自身の心理もそうですが、見る人もやや違和感を感じ、現在の世界情勢にとても合わないのです。

流行というものが、それくらい多くの人の集合的な心の内の表れであり、バブル時代の古着を時代が変わった今取り入れるにあたっては「部分的な引用」を1つのご提案としています。

例えば金ボタンの古着ジャケットは、思い切ってボタンをベースの色に馴染む黒などに付け替え落ち着かせることだけでも「今」という時代に馴染むのです。

その他、ゴールドベースのスカーフ、ゴールドメッキジュエリー(当時はちゃんと金貼りと言ってK18YGが塗ってあるものもありました)を1点だけ全体コーデに取り入れるというアイデア。

「バブル時代」に比べて慎ましやかな「今」には、そうしたほんの一部分のみの取り入れ方が着る方も見る方も自然に感じるのではないかと読んだのです。

あとがき

「バブル時代」というような大勢が同じ方向に向かった時代は今後の多様な考え方を自分で判断して持つような時代には起こりにくいと考えます(あくまで私の意見)。

とはいえ、元々バブル時代を起こしたのも、終焉もきっかけは政府による金利政策なのです。

実際に、1990年代初頭と思われるゴールドネックレスは質が良く、非常に元気をもらえるのも事実。

毎日が事件だらけの世知辛い現在には、何とも陽気で快活なバブル時代のゴールドアイテムの古物は元気付けのようなものです(^-^)。