まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2005年くらいからではなかったかと。。

出来るだけ毎日続けていますエクササイズ、時々タイミングを逃すと調子が悪いほどのルーティーン化の現在です。

エクササイズを行う時間帯は、今年2024年1年間がブログの手直しのため、1日3記事分のタスクが終わってからの午後です。

もっと細かくは、ブログ記事の手直し→曜日ごとの掃除ルーティーン→エクササイズ→昼食の順番。

さて、そんなエクササイズは、<食・健康>のカテゴリーでもご紹介したことがあったのですが、2005年辺りからずっとルーティーンとして続行の「ビリー隊長」様の「ビリーズブートキャンプ」を今では化石のような「VHS(ビデオテープ)」で行っていました。

その後2012年代の地デジ本格開始からはテレビが変わり、VHSの使用を停止、パソコンのネット上のチャンネルを見ながら、そして、2022年からはスマホを同期しながら、YouTubeで「ビリー隊長」様の運動をしています。

これ以外の運動は効果が感じられなかったので、「ビリー」様のエクササイズにこだわっているのです。

それを30分くらい、そして引き続きピラティス10分くらいとヨガ5分くらいを自分で定番メニューとして決めて続行。

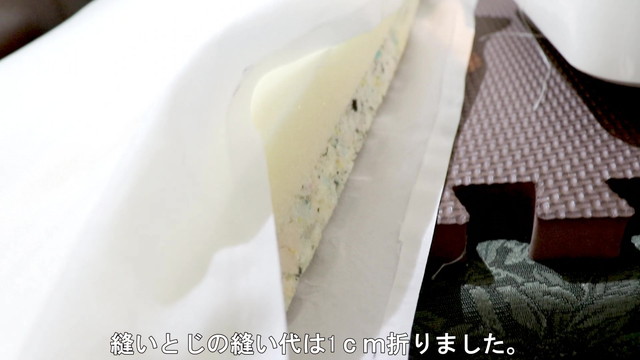

この時の服装がエクササイズ用の伸びるタイプのハイテンションニット素材です。

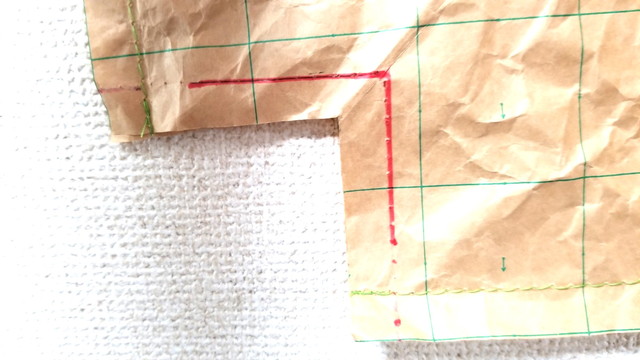

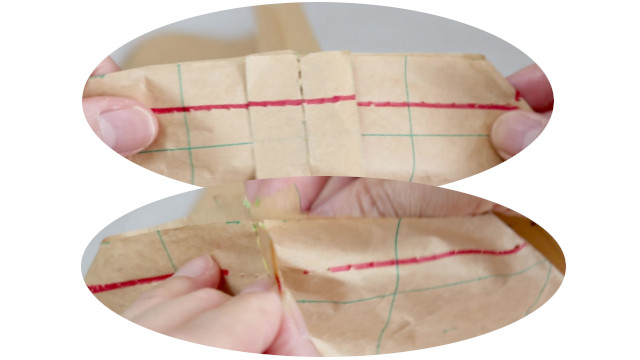

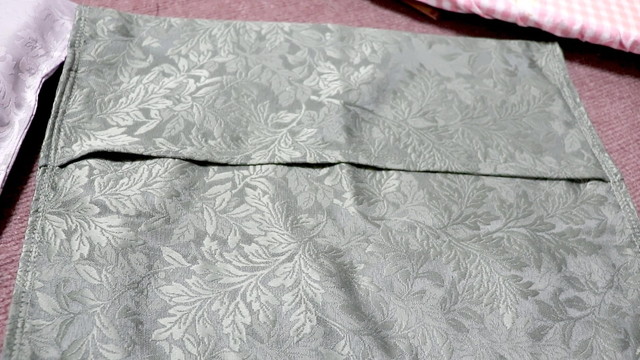

よって、このたびは、このほつれを補修していく作業をお届けしたいと思います。

それほどリフォーム技術には長けていないのですが、アイデアとして、もし同じ状況の場合に引用していただければ大変光栄です(^-^)。

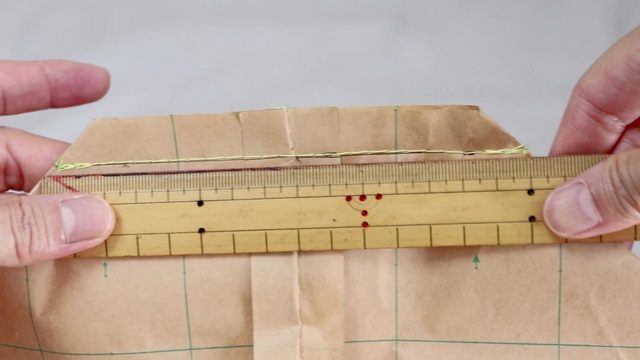

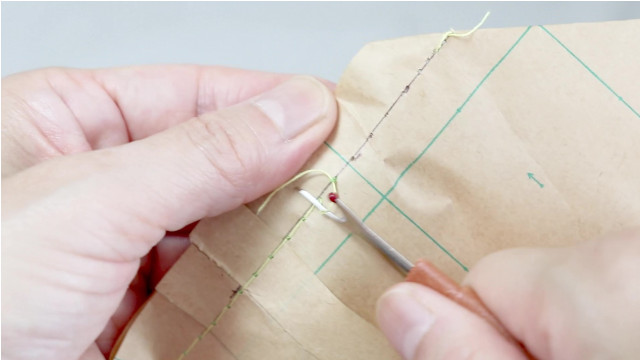

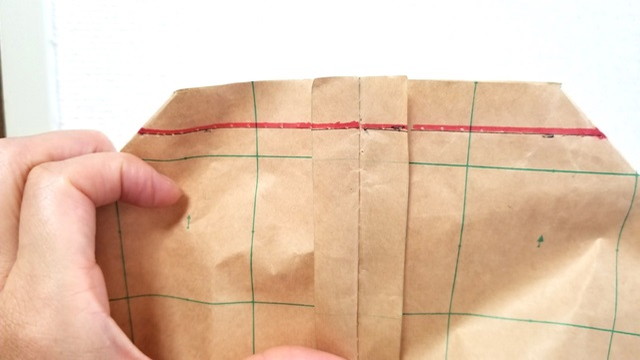

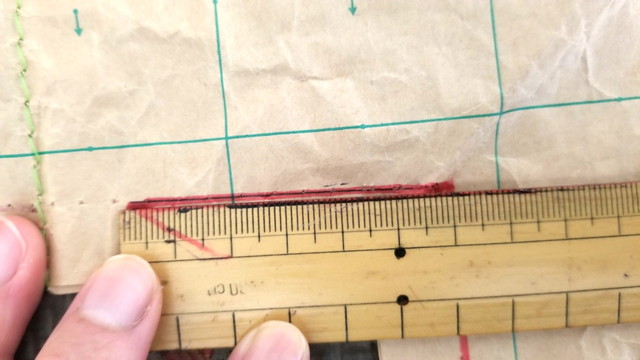

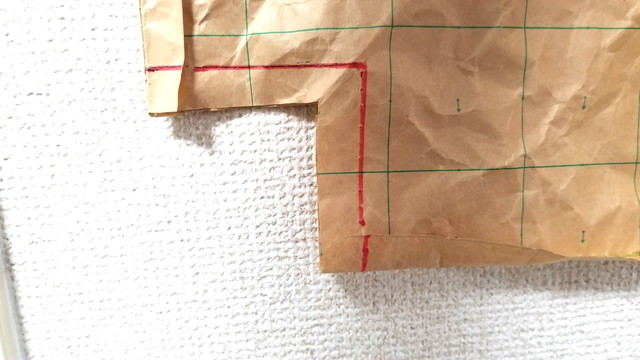

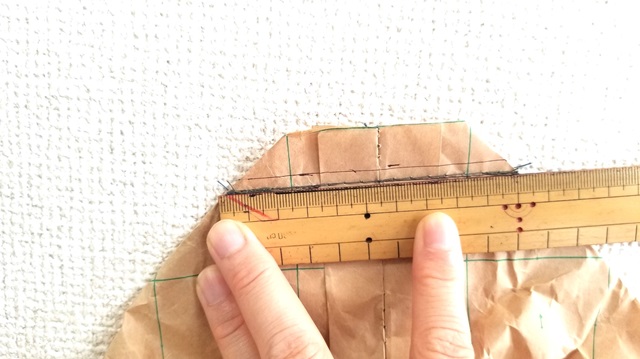

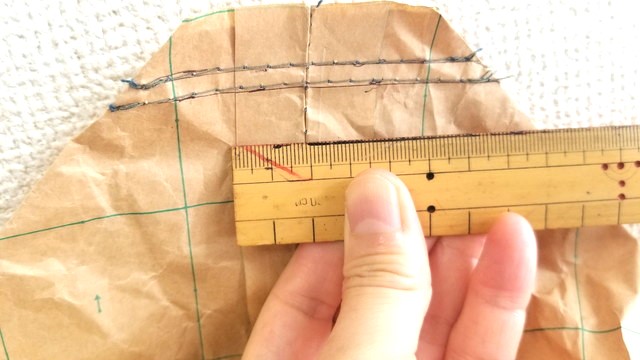

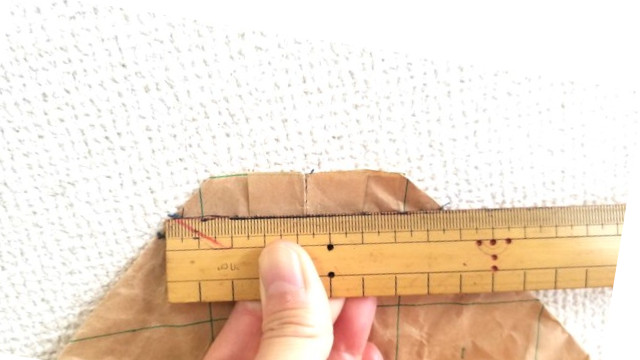

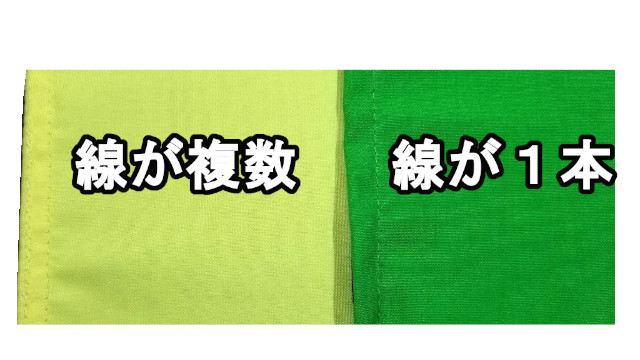

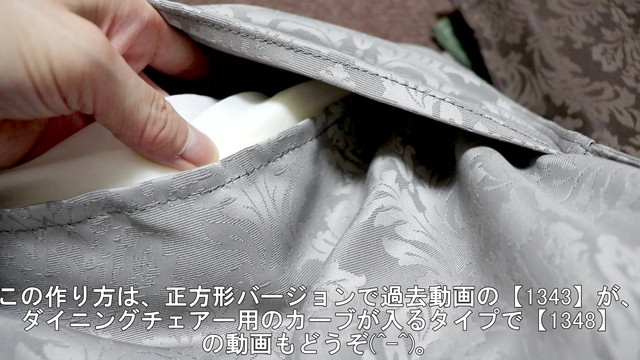

内側のロック部分はブランケットステッチ(手縫い)、外側の二列のステッチは1列ずつをミシンステッチの補修

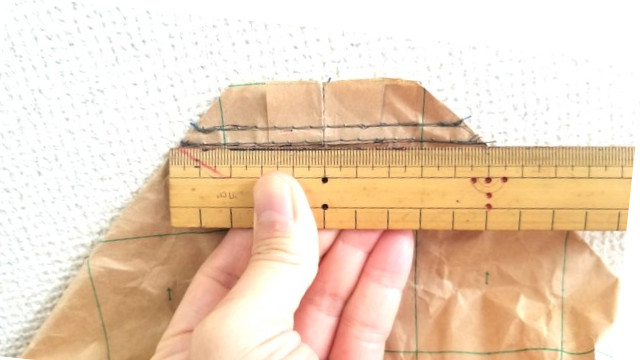

次はほつれないように、丈夫に返し縫いもしながら完成しました。

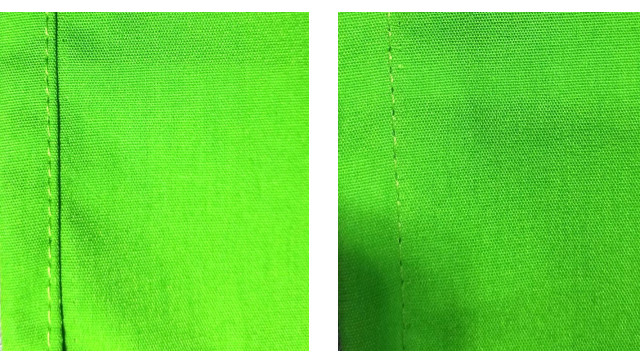

ハイテンションニットというのは、本来傷みにくい優れた生地だと思います。

ただ、運動に使うことでたくさん擦れたり動かしたりすることで、お出かけ着のお洋服などよりは傷みやすいのかもしれません。

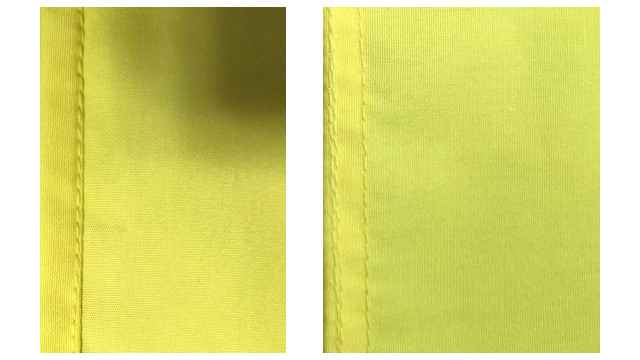

ちなみに、元のインターロックミシンの糸は伸び縮みするようなナイロン系の糸でやってあるようでしたので、極力元の糸を活かし、最低限だけ追加しました。

追加した糸は、もし「レジロン」というようなナイロン系の糸を持っていれば相性が良いと思いますが、現在は「テトロン」か「スパン」しか持ち合わせていないので、「テトロン」でやりました。

ポリエステル糸なので全く伸びませんが、影響はありません。

あとがき

元々、このたびのタンクトップも「リユース」品です。

できるだけこうしたアイテムでさえも中古品で「古着ライフ」を送っています。

このような厚みのある良質さは、過去の製造品ならではで、現在は軽く薄手に出来上がっています。

確かに機能を研究されたものなのですが、水着のような分厚いこの素材は過去の貴重な素材だと感じますし、気に入っています。

素材の表面の傷みよりも縫製の傷みが耐えられず先に補修が必要になることが多いのではないかと思います。

そんな時には、ミシンを1台持ち、補修することで1アイテムを長くコスパ良く着用のスタイルをお勧めしたいです。

こうした「物を大切に長く使う」意識は、多くの人が持ったら非常に大きな効果を生むのではないかと思うのです(^-^)。