まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

最初にお伝えしておきたいのは、当ブログ記事は最初の投稿の2021.01.15からおよそ5年後の2025.12.06にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し全文を綴り直していることです。

当時の写真はそのままですが、文章を綴り直しする際に少し考え方が変わる部分もありまして、このたびもその部分が含まれます。

今だけのいずれ色褪せるような流行事とは意識的に離れていますので、あくまでも末永く読まれる内容を意識したものとして受け取っていただければと思います。

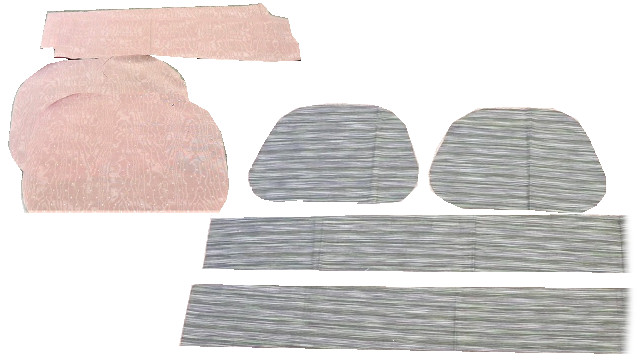

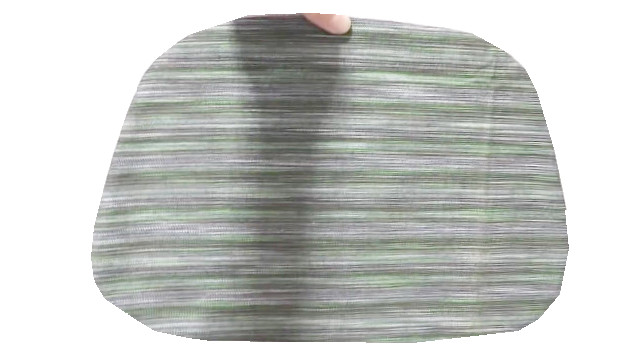

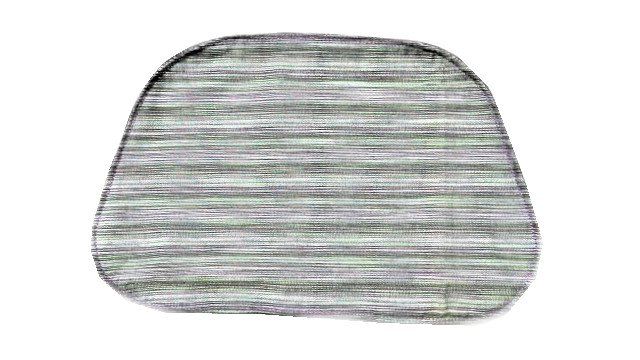

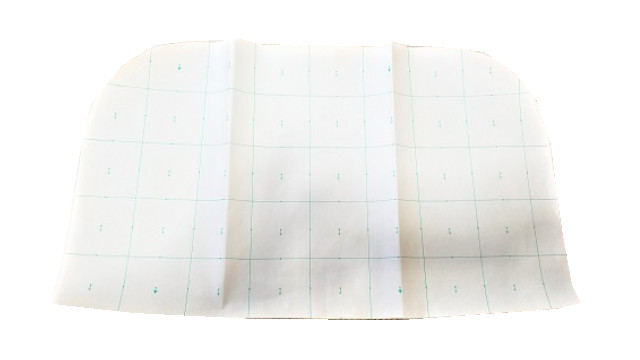

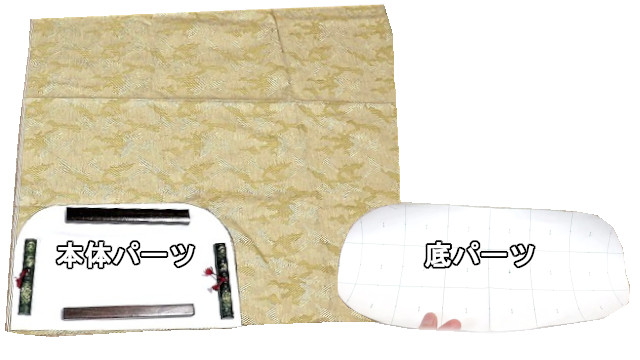

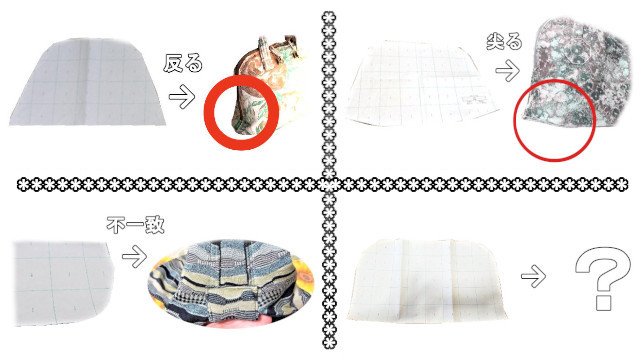

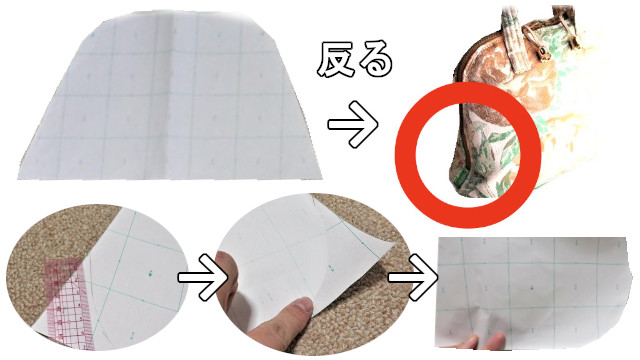

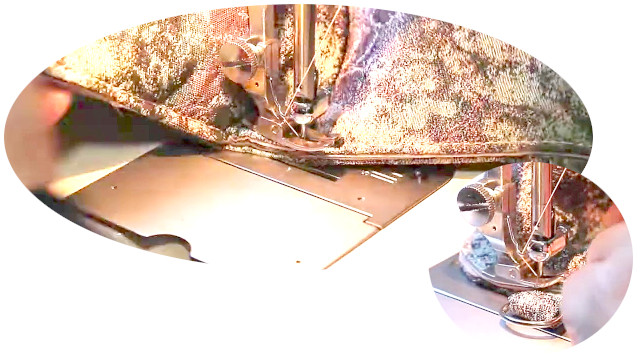

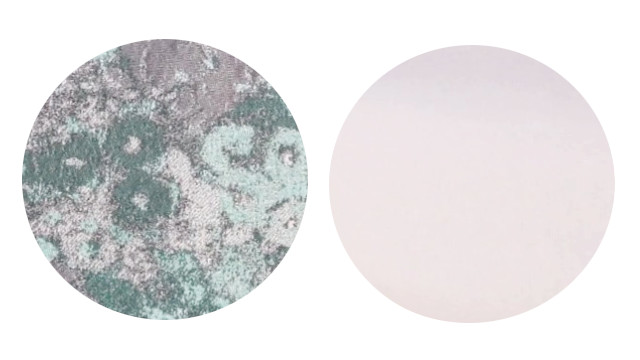

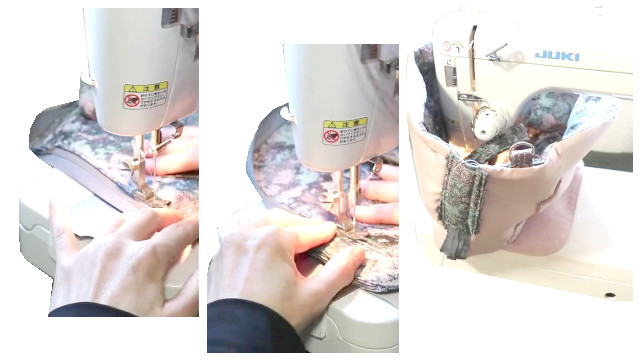

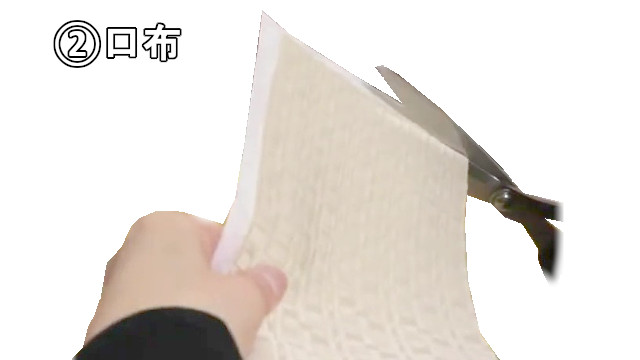

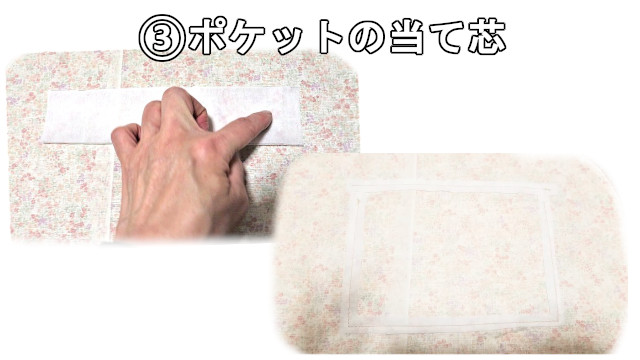

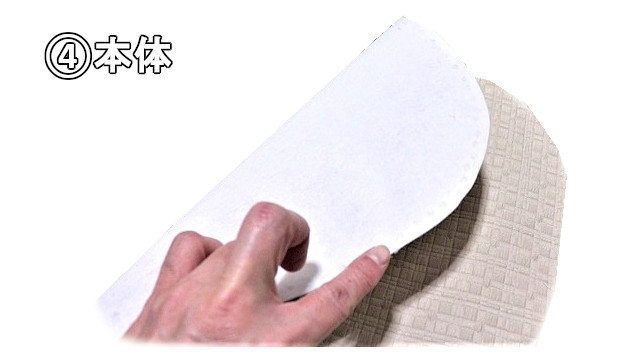

さて、このたびはバッグ製作の新たなフェーズに映った入り口の様子、裁断後接着芯貼りの次にある「ハード薄芯貼り」にスポットを当てました。

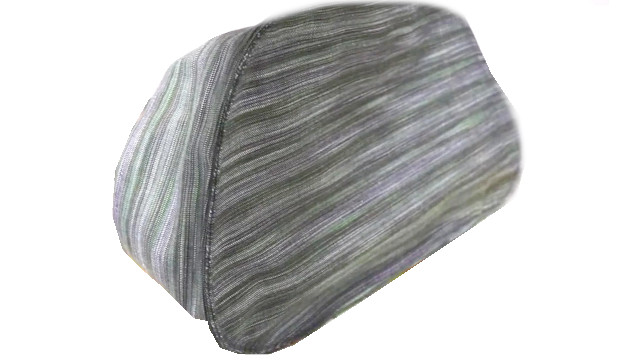

決して完成品で見ることが無い裏面の構造、「ハード薄芯」がバッグをいかに立派に作り上げてくれるのかをお伝えできればと思います。

表からは見えない裏面に貼る「ハード薄芯」の頼もしさ。。バッグの立派な出来上がりを作り上げる縁の下の力持ち的存在だった

YouTubeでは①-⑧の8項目にまとめた形式でしたが、その中で重複する部分を更にまとめて全6項目①-⑥でお伝えしてまいります。

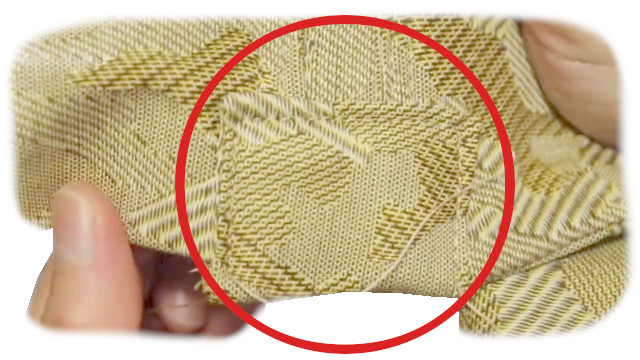

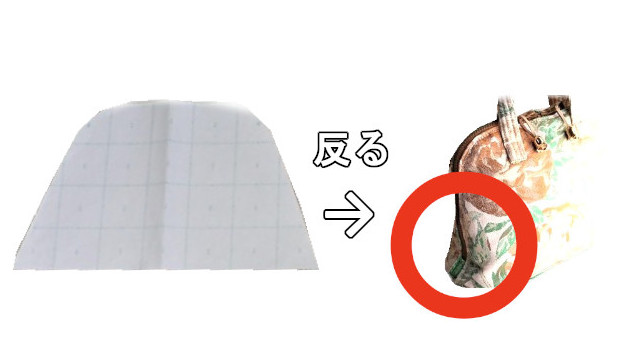

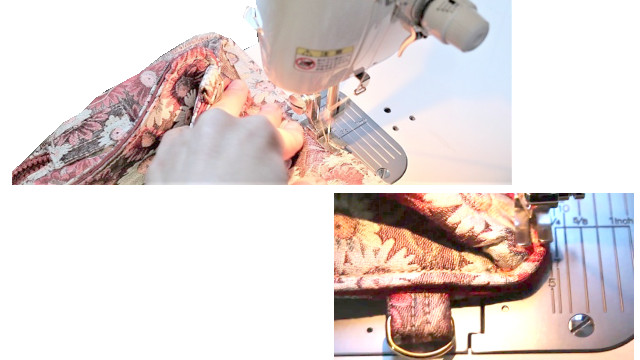

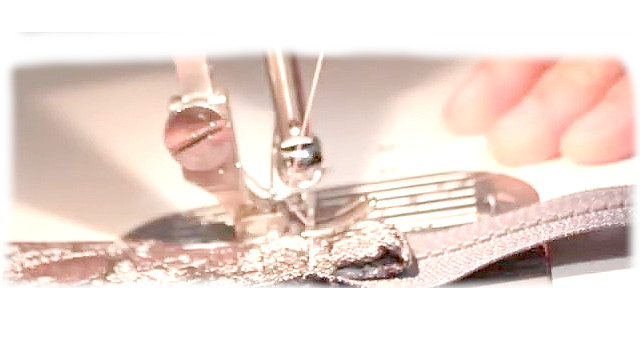

取っ手に接着芯のみ内蔵する場合も多く、出来上がりが倒れる場合とちゃんとそびえ立つ場合とに分かれます。

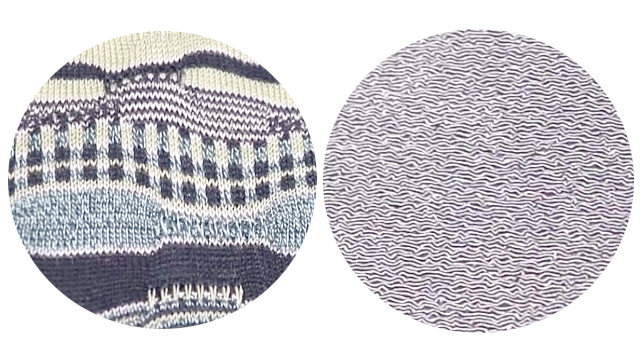

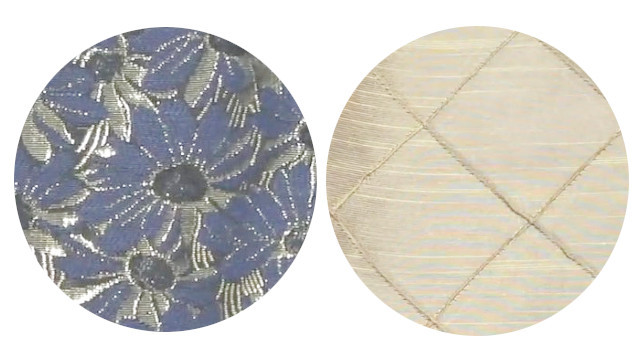

生地の元のハリコシを見ながら貼るかどうかを判断しますが、振り返るとこのマトラッセ生地の場合は無しでも良かったかと思います。

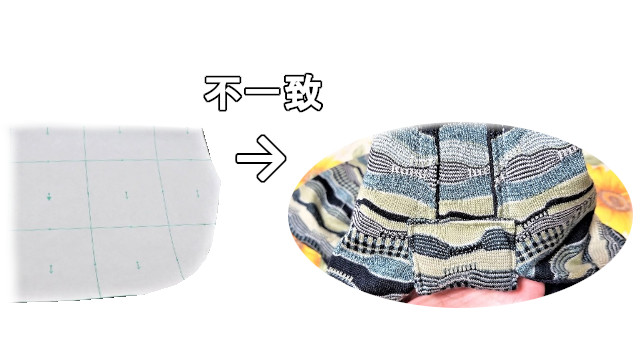

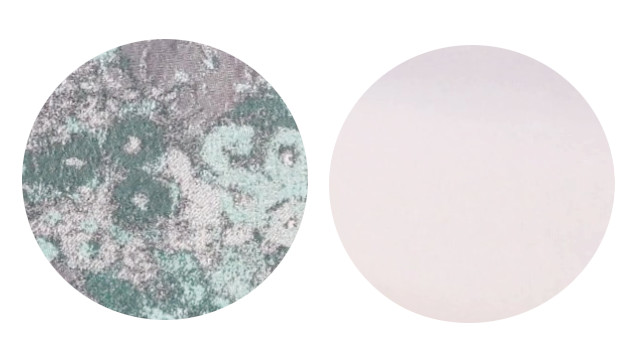

ここが接着芯のみの場合、外枠ラインが歪んだり曖昧だったりするので右下の取っ手付け根カバータブには決まって貼っています。

あとがき

振り返ってみれば、ハンドメイドバッグ活動スタートの本当の最初は2007年。

一番最初は何も貼らない生地のみで一重仕立てでポーチとエコバッグを作るところから始めてまいりました。

その後、「接着芯」を全面貼り、部分的に「ハード薄芯」や「ハード厚芯」を使いながら、当時は「ソフト厚芯」という種類もありました。

2025年現在は、取っ手には有効的で優れた素材の「ソフト厚芯」が見つからず、「接着芯」「ハード薄芯」「ハード厚芯」の3種のみをミニマムに使い分けています。

「ハード厚芯」は「ハード薄芯二重使い」で対応できるので本当の最低限は2種のみで良いと思います。

「ハード薄芯」の良さは程良きしっかり具合を作ってくれること。

かつて「ハード厚芯」の方を全面貼りしていたこともありましたが、バッグが重くなり野暮った過ぎる。。いかにちょうど良い「塩梅:あんばい」が重要なのかを知りました。

芯地の使い分けの方法も作り手によって違いがあり、ここもバッグのフォルムの特徴を出せるポイントなのではないかと考えます(^-^)。