まえがき

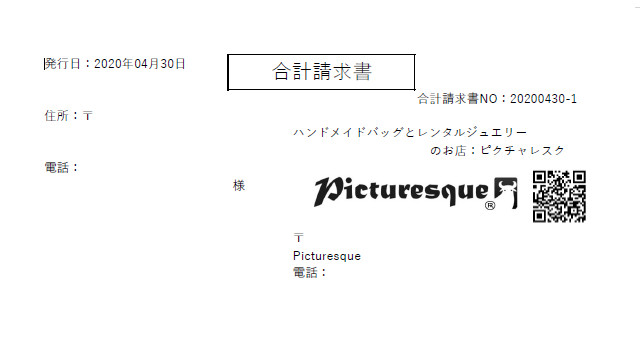

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

個人事業主をさせていただいております。

会社員時代は、長い間「経理事務」のお仕事をさせていただきまして、日々の計上作業や帳簿管理に携わった過去があります。

仕事好きで怠慢な性格でもないものだから、随分陰口をたたかれたものです。

「あいつは余計なことをやって楽しんでいる」と。

そのような声は、本来聞こえないはずなのに会話の端々に出現、非常に悔しかったものです。

当の本人としては大きな誤解、日々の計上をため込まずにリアルタイムで把握できるよう効率化を進めてきたつもりだったのです。

それでも、一方で手間をかける部分は見逃さないと、丁寧な記録も重視していたのです。

その姿が非常に野暮ったく、「余計なことをしてやっている気になっている人物」と映っていたようなのです。

そんな悔しい過去も、個人事業主時代に入っては大きく活かされることになりました。

当ブログ記事は、最初の投稿の2020.10.11の最初の投稿からおよそ5年後の2025.08.28にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し綴り直しをしています。

この期間には、2022年から本格スタートの「電子帳簿保存法」が入り込みます。

それ以前は、どっぷりと紙ベースで計上をしていましたので、その懐かしい記録も交えながら、デジタル化のその後の変化と比較しながら綴りたいと思います。

デジタル化での計上作業の変化は劇的でした。

ただ、変わらずに引き継いだことがありまして、それがリ「アルタイム計上」と「ストーリー性」でした。

会計ソフト入力は最も基本的なツールで是非導入を、日々のこまめな仕訳入力が時間の余白を生み事業自体に専念

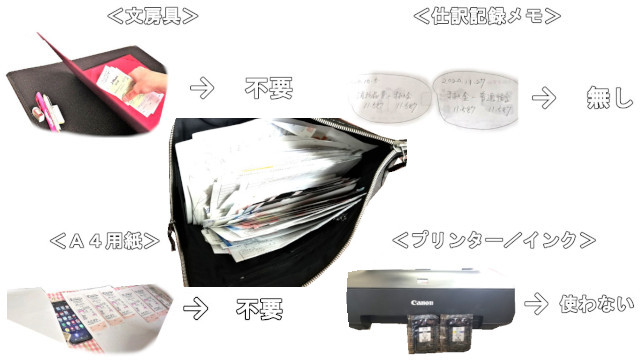

2022年以降は、この貼る作業が消滅、同時に1つ上の記録メモも廃止、A4用紙は使わなくなりました。

プリンターは、2025年でも少し使用することがあり(納品書の同封)、これも廃止をお伝えすればよいのですが一応持っています。

ネット購入では、未だに納品書が同封で届きますので、そこに倣っているのです。

プリンターのモデルもインクがカラーとブラックの2個のシンプルな、中古品で¥3,000代で購入の「Canon:PIXUS:ip2700」です。

後継モデルの「Canon:PIXUS:TS203」もインクが類似の形体で、全プリンターの中ではこの辺りが最もコンパクトなモデルだそう。

ログイン形式はクラウド型の特徴そのもの、質問もしやすく、他事業者様とも共通であることは安心なのです。

こういったところに独自のソフトとしてこだわる必要はないと思っています。

経理を長年してきた者は会社の自社システムのクセに慣れて最初は違和感がありましたが、慣れれば愛着あるソフトと化しました。

冒頭で「丁寧な記録も重視」という会社員時代からの引継ぎは、会計ソフト計上の「摘要欄」にその具体性をもって綴ることで、これまで記録メモに但し書きしていたことを続行。

見直す時には、会計ソフトの「摘要欄」は非常に役に立ちます。

私は、「数字だけを載せればよい、会計は数字の集結なのだから。。」という考え方には反対です。

あとがき

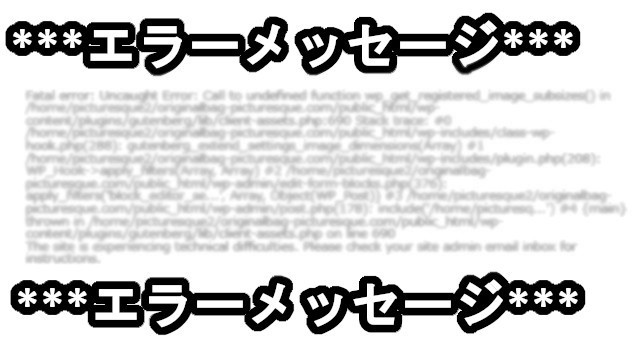

2022年以降、完全デジタルということがこうも手間がかかることなのか。。と思う瞬間も否めません。

それだけ人間の動作が「機械的」ではないということなのかもしれません。

おそらく、デジタルでも手間がかかる部分という点を「AI」がフォローしてくれることになるかと。

とはいえ、全体としては劇的に作業がミニマムになりました。

いかに今まで同じ作業を複数回繰り返す無駄があったのかということを半ば強制的なデジタル化が気付かせてくれたということです。

デジタル化以外にも様々な分野でミニマム志向が同じタイミングで高まった時期、人間の集合意識の動きのすごさを見た気がしました。

そして、会社員時代から引き継がれた、「リアルタイムな計上」と「具体性」の姿勢のスタイルは今後も大切にしていきたいです(^-^)。