まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

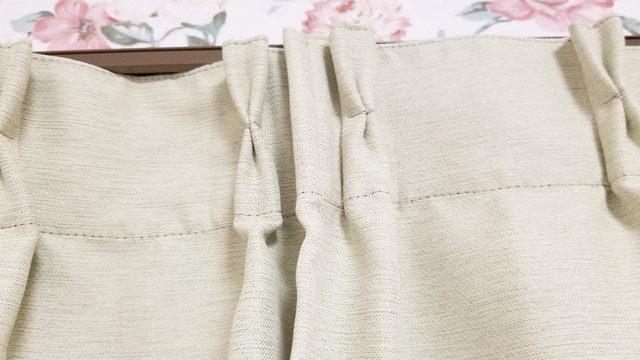

古着ワンピースによく附随の「共布ストール」。

お揃いで素敵ではあるのですが、ネック部分にはジュエリーを付けたたいし、ウエスト部分に使うには本革ベルトを使いたいしということで出番がありません。

そこで、このたびは、必要が無かったり、一部にキズがある古着の共布ストールの細長さをうまく利用してバッグの取っ手に利用するというアイデアをご紹介したいと思います。

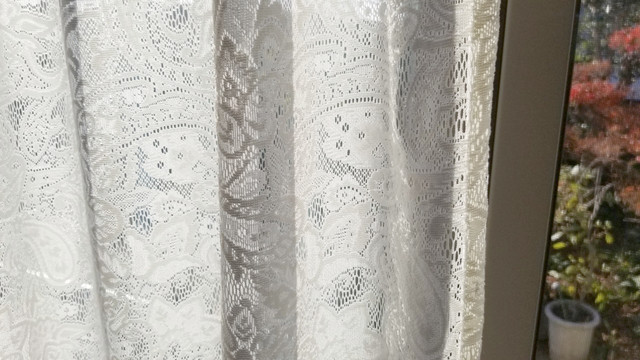

ストールに柄が入っていたりすることで、無地の本体に対してのおしゃれなアクセントにもなったりすることができます。

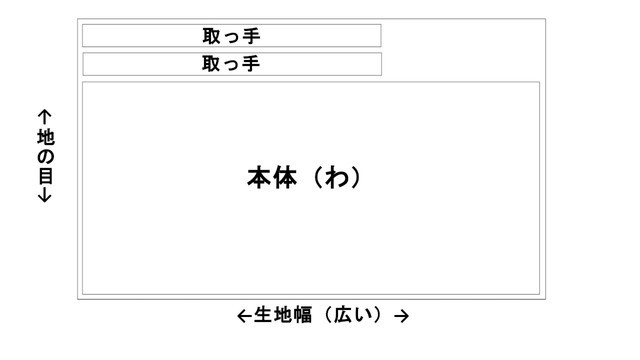

丁寧に解体した後、半分ずつに使用すると型紙や定規は必要ない

このたびは、アイデアのみのご提案ですので、実際にはこのストールは現在はそのままです。

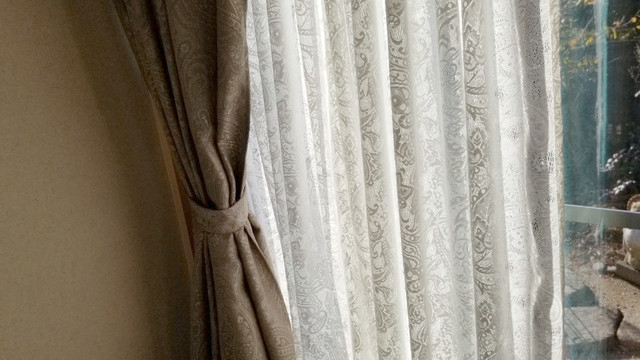

イメージとして想像しやすいように元のストールの状態を写させていただきました<m(__)m>。

すごく美しい柄です。

そのままストールとして使うのが望ましいと思うのですが、共布ストールはやや「昭和的な装い」を彷彿とさせます。

新しい装い方を見つける本体のワンピースの活かし方を考えました時に、「ストールは使わない」を選択。

そして、ハンドメイドバッグ取っ手としてコントラストを利かせた使い方を考案。

作業としましては、ストールを一度解体。

ちょうど「わ」になっていることも多いのでまずそこでカット。

その後取っ手の幅に見合う更なる折った真ん中をカットしながら2パーツ細長い長さを取っていくのです。

取っ手に作る際の折り込み作業で、穴が開いたりキズのある個所を隠したり、避けたりします。

第二章:バッグの取っ手以外の共布ストールの活用法

上述でバッグの取っ手にとご紹介しておきながら、実は、実際の利用の仕方は別のものです。

では、後で貼りますYouTube動画の中にも出てこない、「第二章」としまして、当ブログ記事のみで、実際に行ったリメイクをご紹介したいと思います。

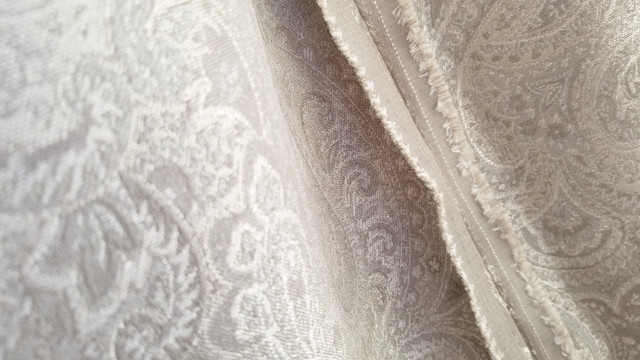

当ブログ記事を綴っております現時点では、まだ作業の途中ではありますが、ストールの「著作権」の考慮のため、こちらもアイデアと映しても良いキルト用の材料部分のみでご紹介致します<m(__)m>。

実は、フルにこの美しいストールの面積を使いまして、「本ケース」を作ることにしました。

読書の最中の本をきちんと保管して持ち歩くためのケースです。

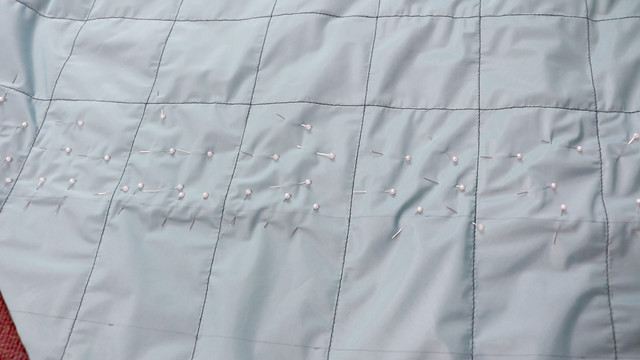

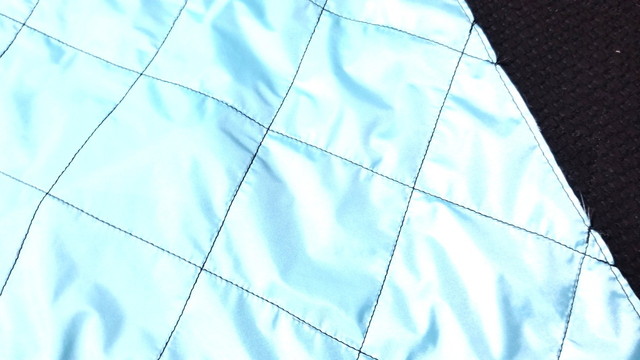

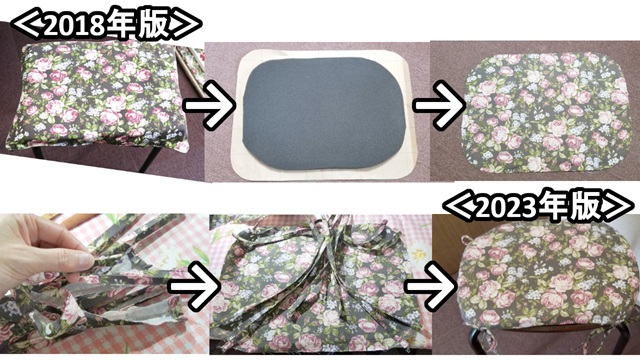

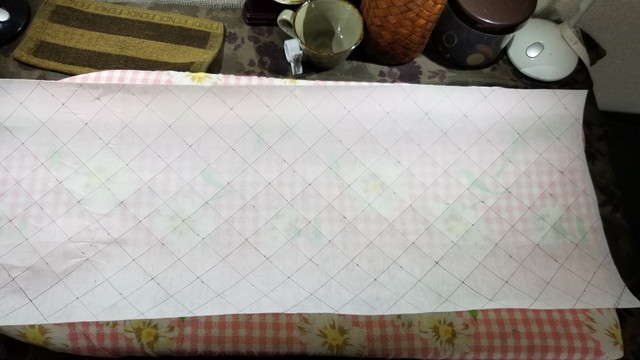

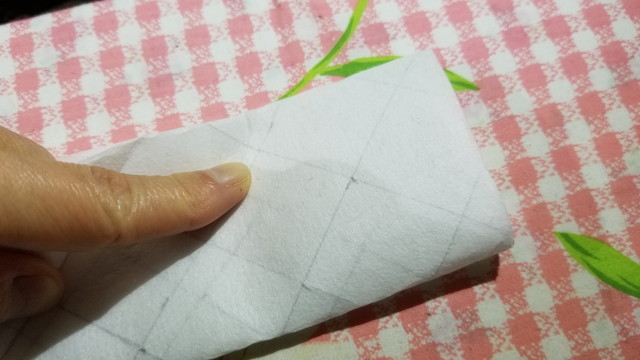

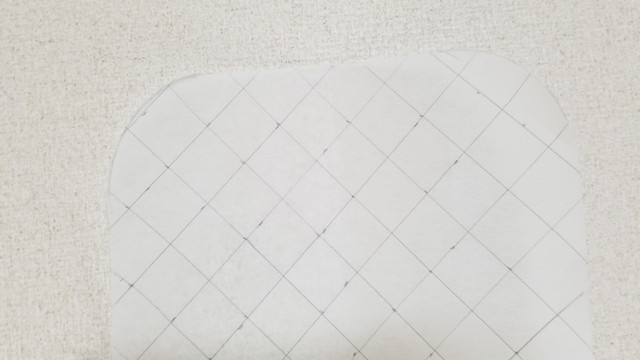

ダイヤキルトをかけてふんわりとした大きなポーチのような物を作ります。

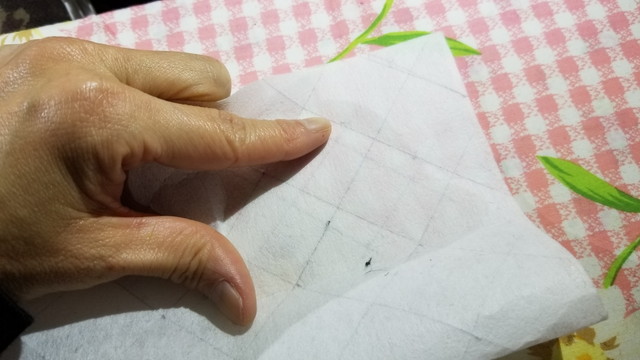

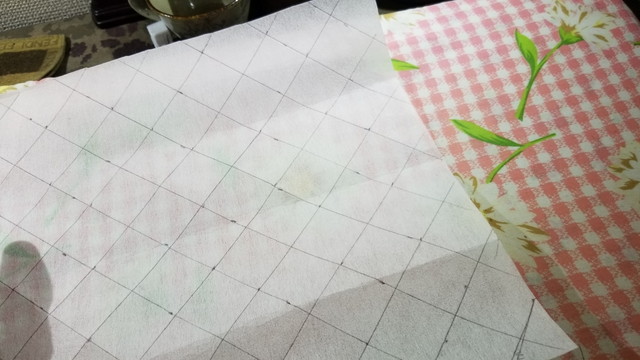

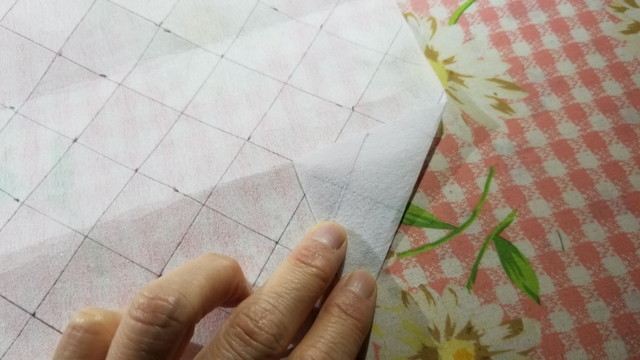

3cm四方の細かめのダイヤキルトを作図。

これとおなじシートをもう1枚作図して、表地も裏地もダイヤキルト地とするのです。

随分手間をかけた製作になります。

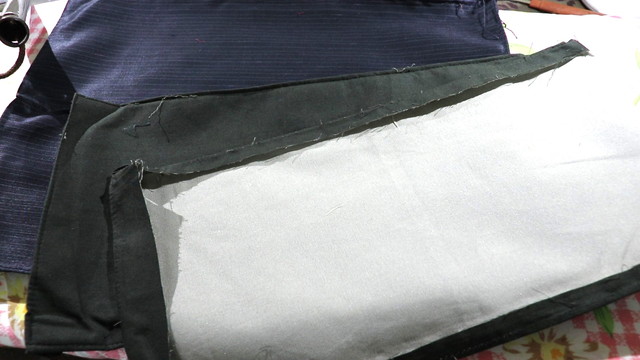

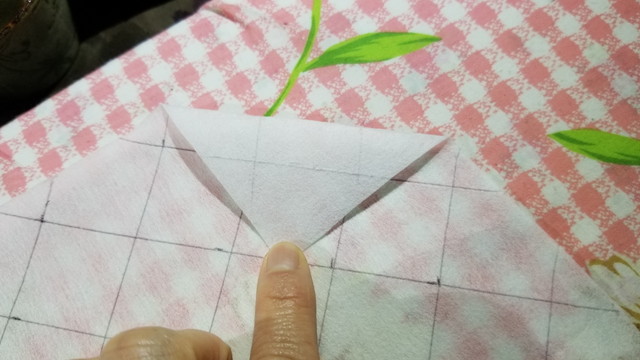

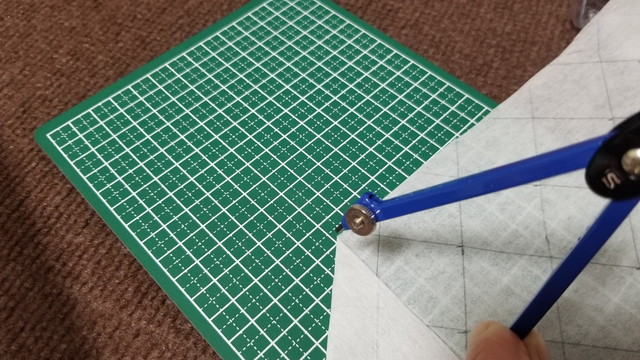

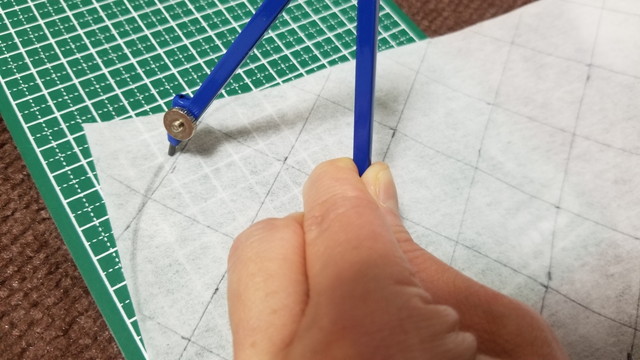

では、続きまして、ブックケースの蓋のカーブのフラップ部の作図場面に映ります。

カーブを美しく描くためにコンパスを利用、円の一部を利用した自然なカーブです。

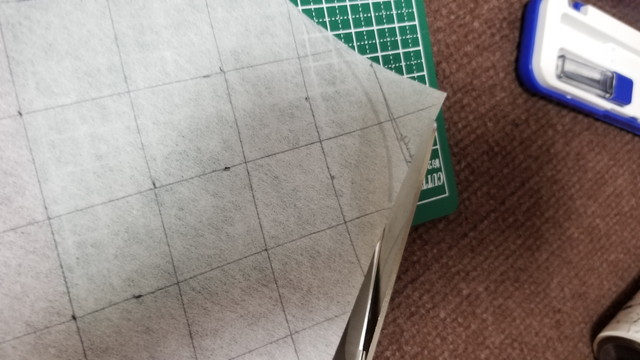

この後は、実際の生地にこの型紙代わりのハード薄芯を当てて、生地の方も片方カーブに裁断。

この時点ではすでに生地には接着芯が貼ってあります。

それをもう1つの方のパーツも行います。

この後は、生地に実際にダイヤキルトを掛けまして、その後、縫い代1-1.5cmの中表で真っすぐの方の線を空き口として2枚を縫い合わせひっくり返すのです。

最後に空き口のストレートラインを縫い閉じ、1枚のプレートに仕上げます。

その後、三つ折り仕立てに縫い付けられた裏地付きのカーブの蓋のあるケースに出来上がります。

本を入れるのですから結構なサイズになるマチ無しポーチです。

本が、表地も裏地もキルトで守られます。

読書ライフにはとても役立つポーチが素敵な柄で出来上がると思います。

あとがき

本来、古着をそのままの姿で「リユース」できれば一番良いことです。

しかし、そんな綺麗事にはなかなかいかないのが現状で、古い物の中には古さを匂わせる「テイスト」があるものなのです。

それは仕方がないことで、やはり新しい形にアレンジしたりリメイクしたくなるのはとても自然な心理なのではないでしょうか。

ただ、「著作権」があるので、商業的な利用の仕方の壁があり、個人としてのアレンジにとどまるのが現状です。

それでもリメイクのことをお伝えしようとここ数年やっているのがこうしたアイデアの伝達となります。

一人一人がある程度のリメイク技術を磨いていくことだと思っております。

プロフェッサーと言えるほどの腕は持っておらず、10年以上製作してきたハンドメイドバッグ製作を通じた技術にとどまっているのです。

どうぞ、このたびの記事の捉え方を「共有」としてとらえていただき、横に並びながらお互いに昔の素敵なアイテムをアレンジして活かすアイデアと共に、「ハンドメイド文化」なるものを育てていこうではありませんか(^-^)。