まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ほんの些細な場所であっても、バッグ製作において「失敗からの学び」は大きいものです。

また、「ただでは転ばない」という強い言葉も非常に共感できます。

現在製作中のパッチワークナップサックの途中にポケットを付けなければならなかったのですが、準備してあったにもかかわらず、縫い付け忘れてしまいました。

その後気付かず、裏地の返し口を縫い閉じてその後も進めていったかなり最終段階で気付いたのです。

せっかくなので、今までたどってきた作業はやり直さずに別の案を考えました。

それが「後付けポケット」です。

手持ちのブランドのバッグでファスナー使いのポーチが共布紐でサイド部分に挟み込んで縫い付けてありました。

ただ、固定位置にはなくただ繋がれていることのセキュリティー性と言った感じ。

実際の使い勝手としては、場所が移動するので少々ストレスがあったことです。

そこからは、心地を意識しながら全く別の考え方をしていきます。

確実に見つけやすい内部での使用、見栄えもスタイリッシュな外側での使用もできる真っすぐに吊り下げたモデルです。

斜めやフリースタイルでは見失いやすいことを解消、今度はまっすぐに吊り下がり安定的で確実に見つけやすいポケットを考案した

手持ちのブランドのバッグでは、ポーチの位置があまり定まっていない点が、紐でつながれていながら探しにくいものでした。

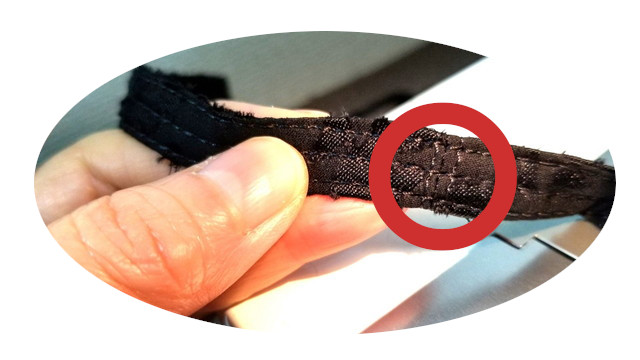

そして、よくねじれることもストレスの1つ。

そこで、じっくりと使い勝手の「心地」を重視したのです。

上からの真っすぐの吊り下げが位置が固定されてい見やすいです↓。

あまり見かけないユニークなタイプです。

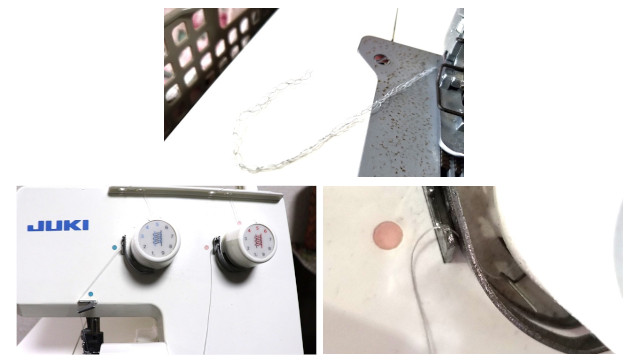

そのしっかりした様相は、まずは接着芯を貼り、更に全パーツに全面にボンドでハード薄芯を貼ったからです。

この硬さにこそ高級感が生まれ、フラップの曲線も綺麗に出ています。

ハード薄芯を使用していないとふにゃふにゃで歪んだラインだったと思います。

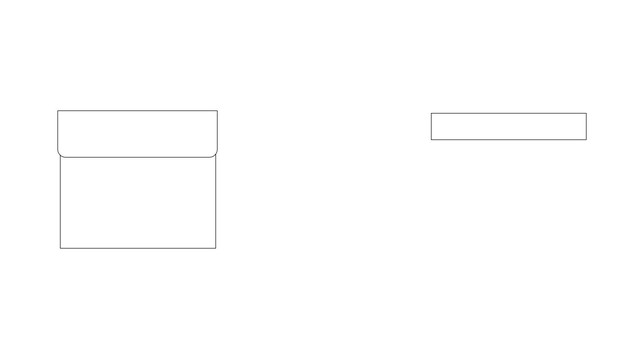

もとは、フラップポケットで縫い付けるパーツをそのまま利用していますが、壁みたいな役割の新たな一周り広い背後の「わ」のパーツも利用しました。

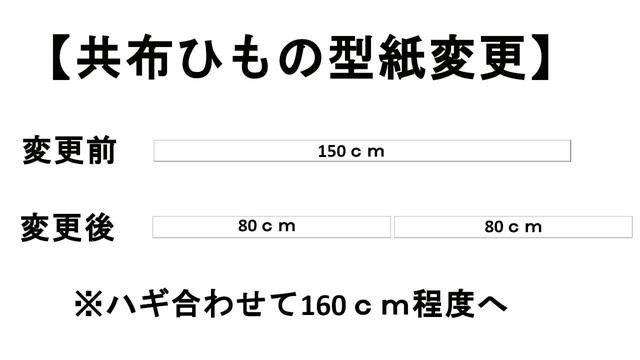

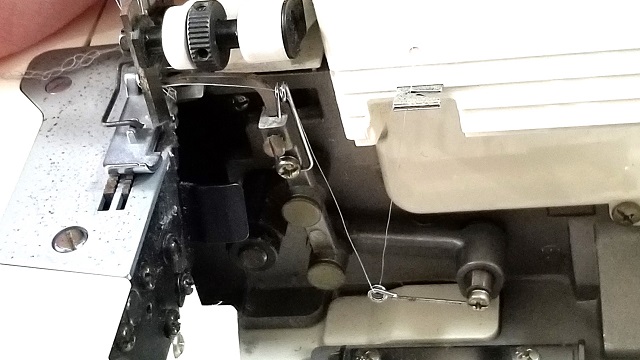

上のひもはそれほど長いものではなくて、挟み込んで、上部を縫い付けます。

その縫い付ける位置はここを予定しています↓。

これで、むしろ、素敵なデザインになるかもしれないということで、失敗をなんとかフォローしたのでした(^_^;)。

あとがき

こんなシンプルな作りのナップサックにこれ以上の工夫などあるわけがない。。

そう思ってきましたが、たまたまのこの度のミスが新しいアイデアをくれました。

条件の限られた中で、どうにかしてポケットを取り付けようと考案していったその結果は、むしろこのデザインが特徴のようなアイテムになったことに驚いています。

限られた条件・手段が豊富ではない・厳しい状況であるといったがんじがらめの中で何とか考案していくことで生まれたものの素晴らしさがあると思いました。

今後のハンドメイドバッグ製作では、考案背景ということは1つのポイントになると思います。

まずはそのエピソードやストーリーからして違ってきますので、なぜこのデザインが生まれたかなどを語る際にはこの「ドジ」な失敗経験が常に生きるのです。

ミスや失敗は苦い思い出ではありますが、冒頭のように、「失敗からの学び」や「ただでは転ばない」ということを常に心の中に持って今後も活動していきたいことを誓ったものです(^-^)。