まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2019年購入以来ずっと出番が無く3年以上保管中であった黒ベースのラメ柄の生地をいよいよ使用し製作するにあたってデザインを考案。

出番がなかった理由は、2019年の同じ頃に集めた生地がフローラルテイスト(花柄)が多く、少し仲間外れ気味なテイストの柄だったから機会を逃したのです。

シリーズで括りを設けて製作していく中に加わらなかったということが理由だったと思います。

ただ、非常に素敵な生地でありまして、2019年だけあったような幻の生地だったということに価値を感じます。

生地は傷みにくい材質で保管をきちんとすれば長年の時を経てふと製作することもできるところが優れた素材であるという見方ができます。

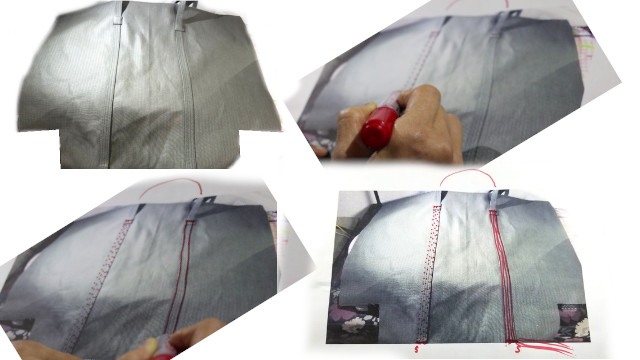

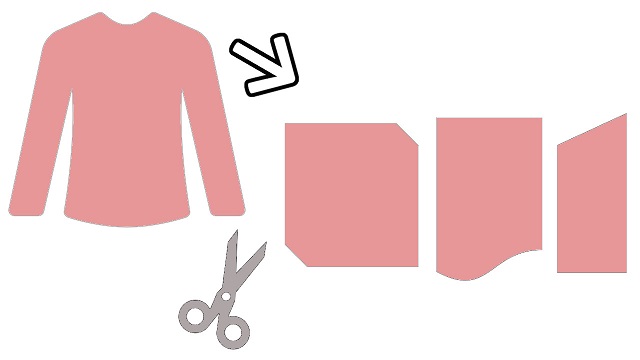

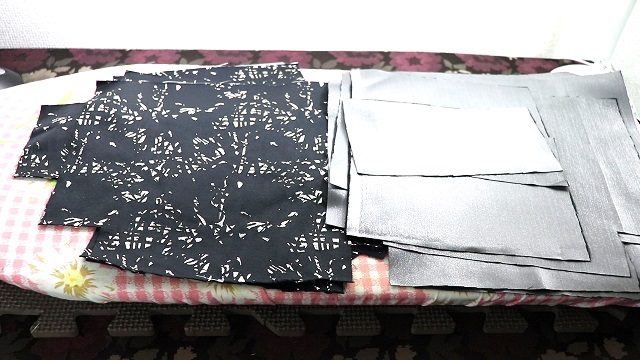

どんな生地なのでしょうか、裁断風景を映しましたのでじっくりとご覧くださればと思います。

長年眠っていた美しい幾何柄のラメジャガード生地、細かく裁断しても影響がない柄を活かしウエストポーチへ、今しか見れない裁断パーツの数々

やっと使用できたことがまずは喜ばしいことです。

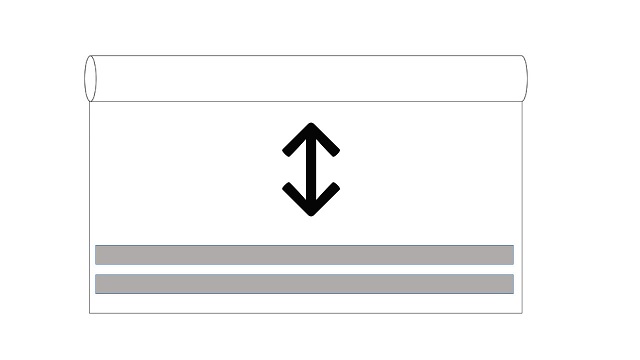

黒のサテン調なベースにシルバー色の柄、まるで星屑のようにも見えますし、幾何柄のようにも。。花柄などとは違ったテイストです。

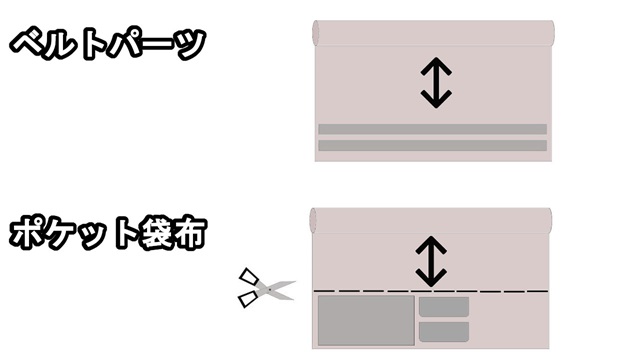

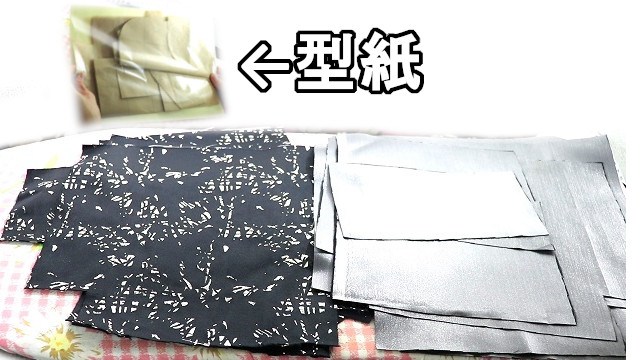

後で貼りますYouTube内では、パーツを1つずつ解説致しましたが、当ブログ記事では全体を眺める写真を貼ります↓。

ウエストポーチはそれほど大きいアイテムではないのですが、意外に多くの面を必要とします。

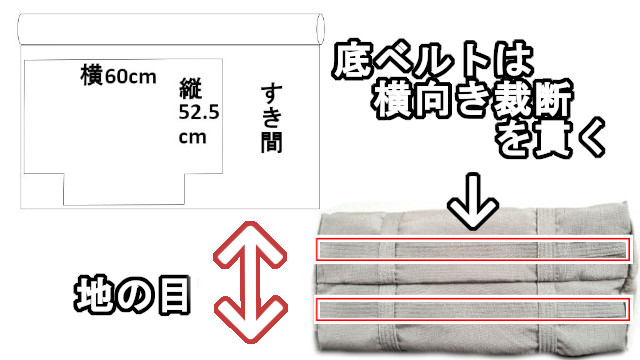

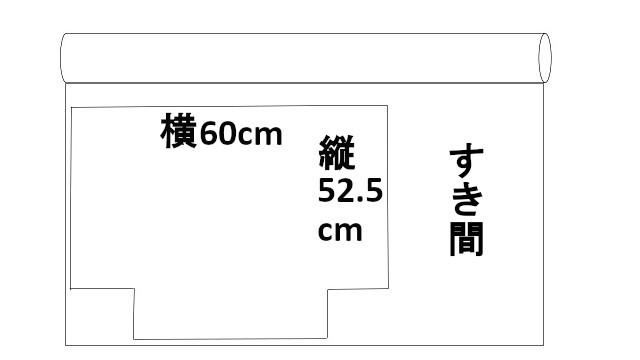

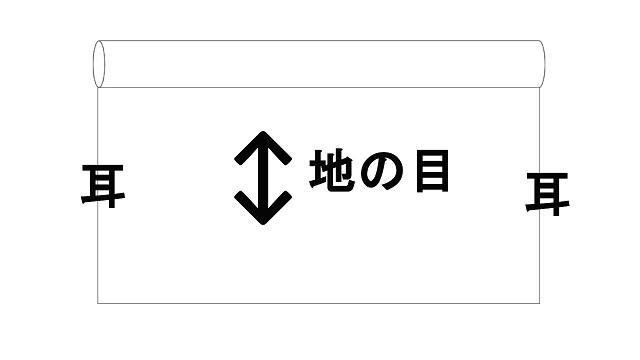

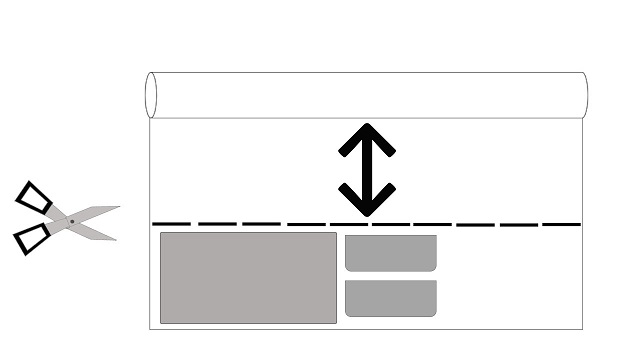

こういった細かいパーツを不足なく並べることができたのは、表地・裏地共に145cm巾程度の広幅だったからです。

これが110cmなどのプリント生地であるとこのように過去のストックの40cm-50cm程度では到底作ることはできなかったかもしれません。

生地幅がとても有難かったです。

おそらく、このモデルは一度っきりだと思います。

作り終わるまでは型紙を保管しますが、一発屋的なモデルは型紙はその後廃棄。

円の一部を使ったカーブのパーツも多く取り入れた型紙です。

あとがき

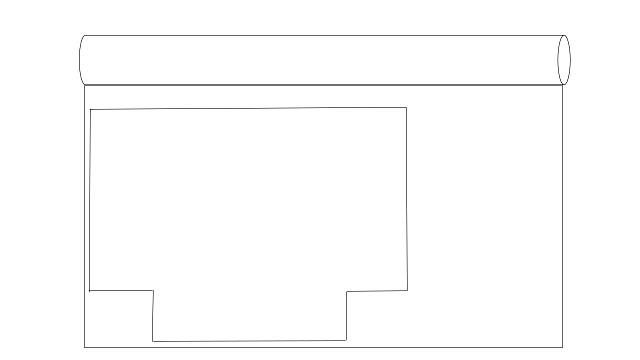

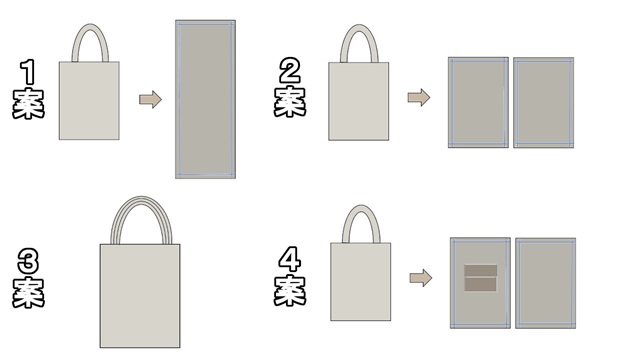

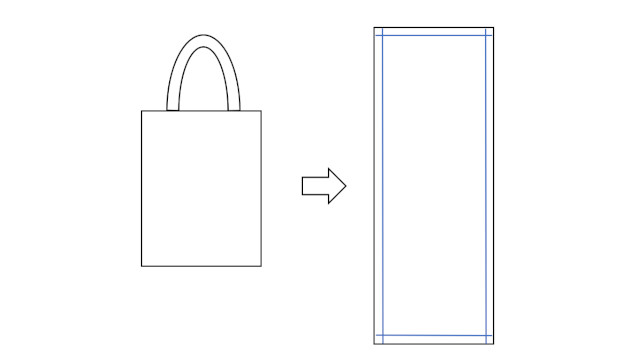

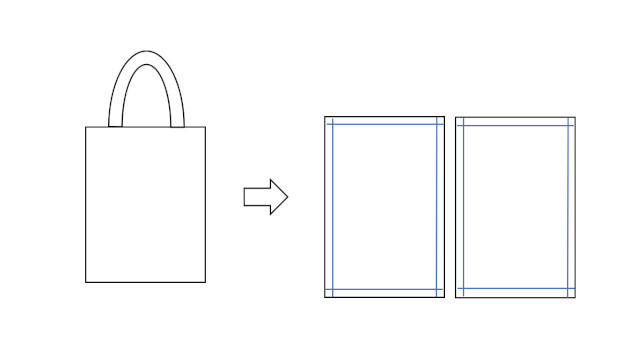

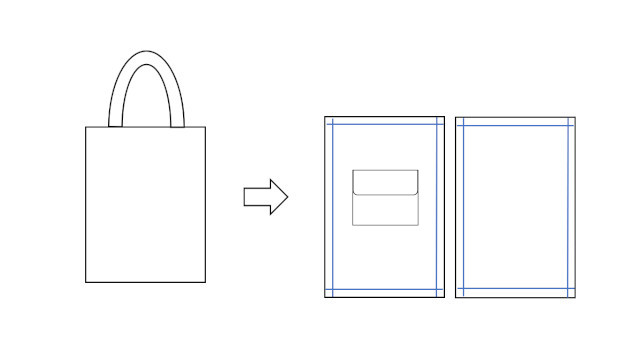

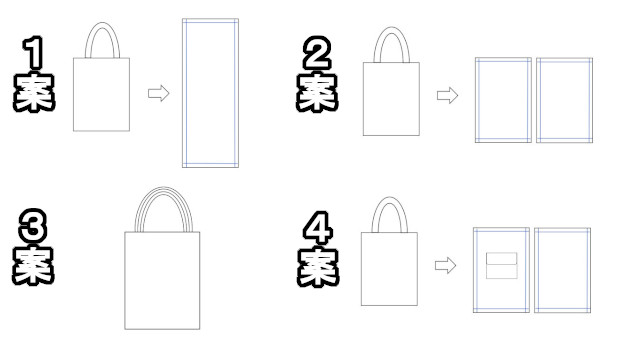

YouTube動画の中でもお話させていただきましたが、ベースはトートバッグの型紙と同じパーツです。

これが完成すると、どんなデザインでもとりあえずは、トートバッグの型紙をベースにしてまずは考えてゆけばよいということの証明になります。

そうしますと、デザインの考案も敷居というのは高いものではないということをご理解いただけると思います。

誰にも真似されないような複雑な作りというのは、芸術的。

誰もが真似しやすい単純な作りを考案する理由は、「大勢の喜び」という「共有」を重視した考え方からなのです。

それは、今までの独自のデザインを自分で販売しても飛ぶように売れていかなかったことにその理由があります。

どんどんアイデアが湧いてくることを楽しみながら、すべてをアウトプットして手放していく所存です。

自分の中だけに秘蔵するようなことをしないタイプの人間ならではのスタイルとしては、こんな考え方もあっても良いのでは(^-^)。