まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

冒頭からお伝えしたいのは、当ブログ記事は最初の投稿の2020.10.31からおよそ5年後の2025.09.19にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し綴り直しをしていることです。

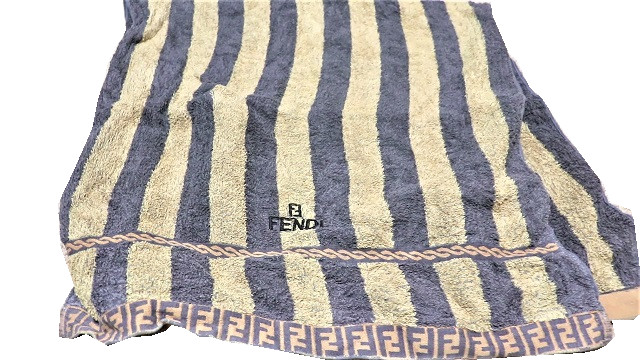

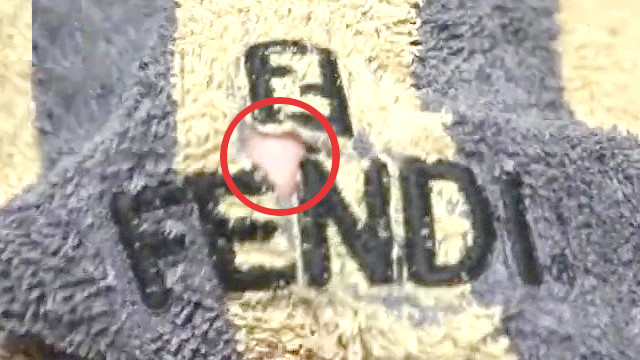

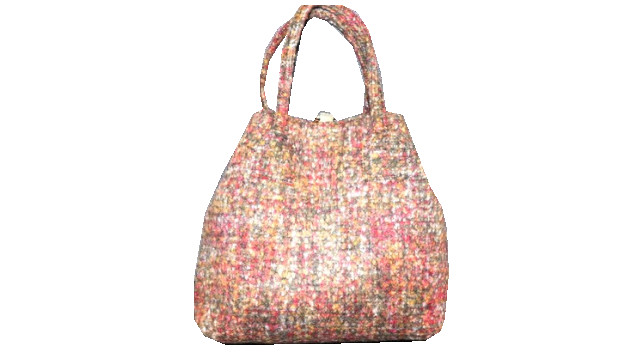

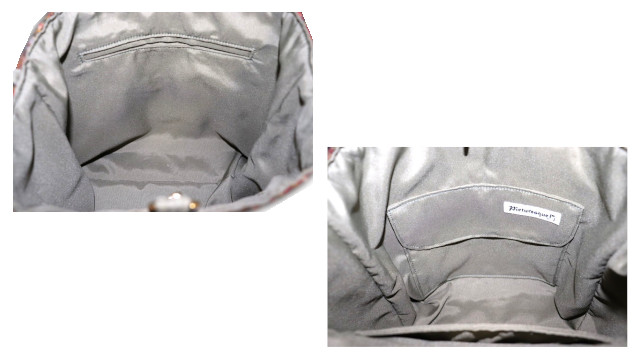

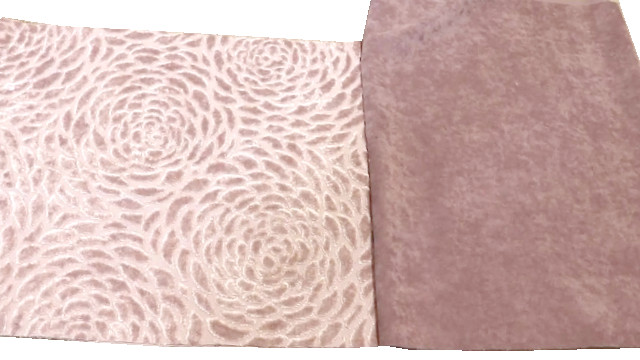

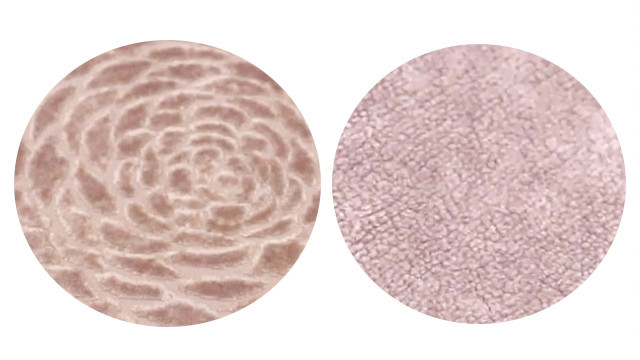

大花柄が美しいゴブラン織り以上の厚みとも考えられるインテリア生地でリュックを製作した記録なのですが、結果は完成したもののセキュリティー性が不足していました。

完成してもリュックとして使うことにためらいがあり、2wayのトートバッグの方を選択せざるを得ないという価値半減の出来上がりだったのでした。

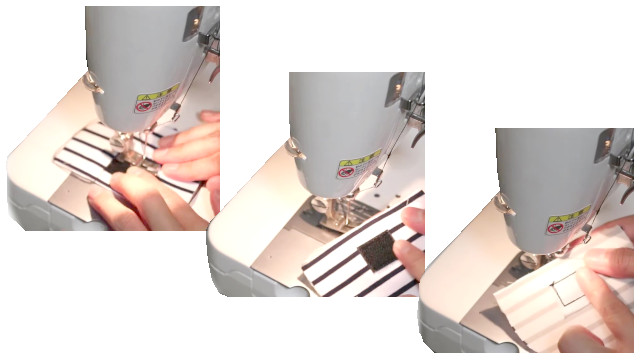

これは2025年だからこそはっきりとそう思えるわけでありまして、2020年当時は完成してミシンの針も何とか無事に厚手にも通ったと締めくくりました点が当ブログ記事と後で貼りますYouTube動画との矛盾です。

その後の厳しい見方やアイデアが新しく生まれたことでどうしても当時の考え方のまま動画が残っていること、どうぞご理解いただければと思います<m(__)m>。

リュックに作って分かったセキュリティーの脆弱さ、極厚の大花インテリア生地はかえって裏無しのエコバッグと相性が良い

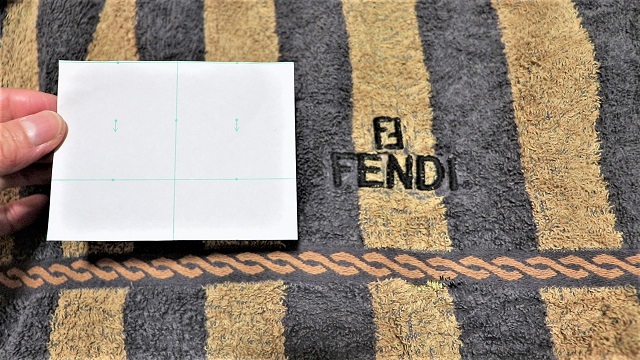

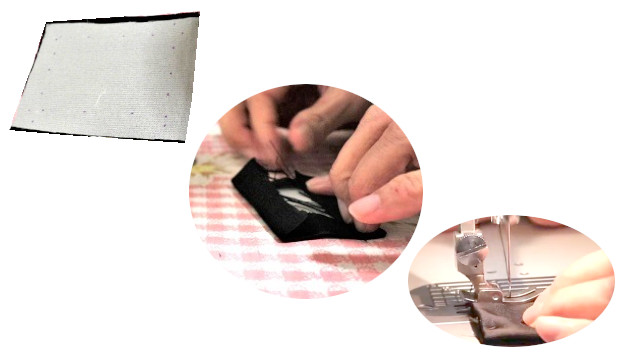

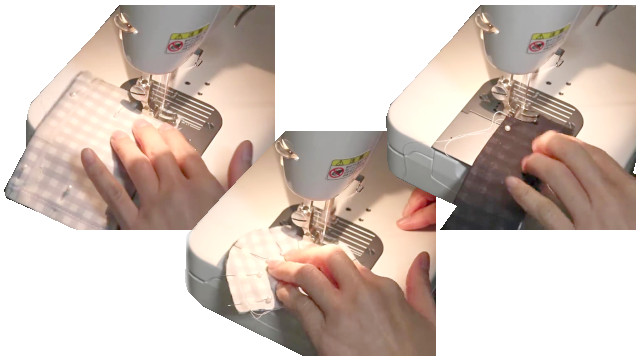

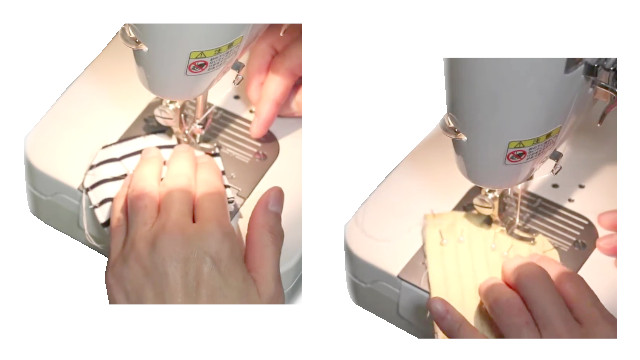

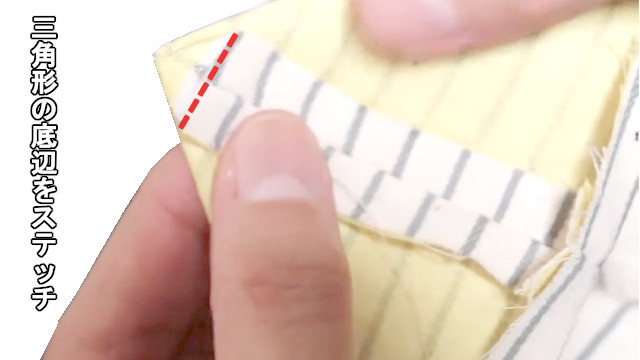

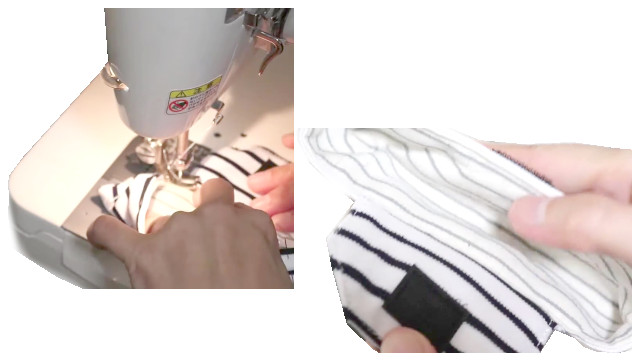

下の、「中表」で入り口を繋げて最後に裏地に作った返し口からひっくり返すやり方(参考の書籍もこちらです)を2025年からは採用しています。

返し口を後で縫い閉じる手間は確かにあるものの、何といっても入り口のラインがまっすぐに整いやすいと下のやり方に対して感じています。

では、このセキュリティー性の弱いリュックはどう解決すればよいのか。。です。

その後、他の中厚地程度のものには、すべてフラップで大きく覆うという製作をしばらく幾種類かの生地でしました。

ところが、フラップさえもセキュリティー性に限界がありこのモデルは廃止に。。

そして時は2025年、こんな考え方になりました↓。

ただ、取っ手は図の持ち手のみの設置ではなく、底から長く行き渡る「支柱ベルト」を考案。

極厚生地には最も相応しいデザインがあるのだということをしっかりと考えるようになりました。

ゴブラン生地の裏面も傷みにくい始末であれば、なお一重仕立てが作りやすいです。

あとがき

こうした不完全の出来上がりに、心から納得できなかったモヤモヤした気持ちは、「腑に落ちていない」として2025年では特に大切にしている気持ちです。

「これだ」と納得するには、それ以前に「モヤモヤ」「引っ掛かり」の気持ちをしっかりと受け止めることも大切だということになります(^-^)。