まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたび2冊の本を拝読。

「ポケットの基礎の基礎:水野佳子 著」と、「きれいに縫うための基礎知識:水野佳子 著」です。

同じ著者様が、なぜにポケットを別枠の本にされたのかということを考えますと、ポケットの種類の豊富さと奥深さがある証、そしてポケットを重視されているその考え方も含むものだと感じました。

ほぼ独学でポケット、その他の作業でバッグ製作を15年以上やってきましたが、技術をある程度得た今、振り返るようなことも兼ねながら読ませていたのでした。

本もいろいろで、これという基本ベースではなく、それぞれ独自の手法も示されているかもしれませんが、「基礎」という言葉の強調が心のフックに引っかかったのでした。

昔ながらの良き伝統を受け継いだ最もシンプルかつ基本的な手法という点では一読をお勧めしたい本です。

そして、このたびハンドメイドバッグに取り入れていた部分と照らし合わせることもしてみました。

多種のポケットのデザインの中でも、大きく「貼り付け型」か「袋型」の2種に大別できるそれぞれのデザインと役割の違いを改めて本から学び直した

ポケットの本として1冊になるほどですので、いかに多くのポケットがあるのだろうかということです。

洋服に使われるデザインを基本に書かれた本で、実際お洋服のポケットこそが豊富な展開をしているのです。

そうして、最終的に行き着いたポケットのデザインは、なんと1つのみ。

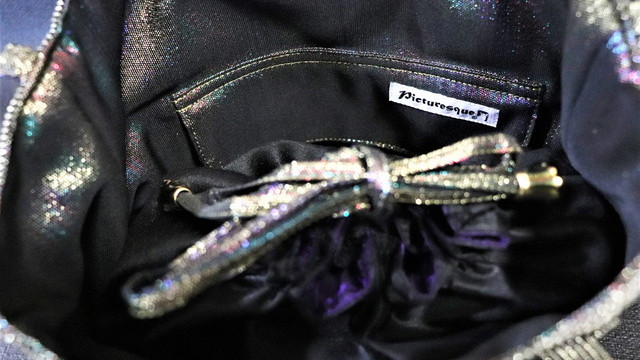

型玉縁風の隠しポケットにフラップをコンビにしたポケット、このデザインのみへ行き着いています。

これらは、この本の中では、全く同じようにデザインされているわけではありませんでした。

上のフラップは下の片玉縁などとコンビでコートなどの蓋になっていました。

そして、見よう見まねで独学したものは、ラッピング布に加えて口布が加えられ、基本の作り方としては非常に複雑でした。

口布に当たる部分ってどこなんだろうと思いましたが、おそらく袋と一体化しているので、口布としてはパーツが無いのです。

その代わり、延長布と呼ばれる謎のパーツがあり、これは独自のもの。

ポケットの中を覗き見た時の入り口周辺もすっきりと美しく見えるためには、途中で継ぎ目を作ることで工夫した現在のデザインです。

もとは、スーツなどの玉縁の部分の作業の途中まで(切り込みのY字を入れる辺りまで)がほぼ同じで、その続きの後半が変わってきます。

こういった感じで良いと思っています。

あとがき

今まで独学的にやってきたことが、「基礎の基礎」と呼ばれるやり方と比べるとどんな違いがあるのかを見てみた回になります。

重なる部分もあり、新しい学びもありでしたが、結局は1つだけのポケットのデザインに行き着いたのも事実です。

1つ1つの箇所を製作していく時に、些細なことながら「なぜその幅にしたのか」「なぜその形にしたのか」がきちんと理由として存在しているという品物が、素晴らしい物であると思います。

なるべくして、その姿になったお品というものには哲学が込められますので、シンプルで美しいお品になっていくものです(^-^)。