まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ここ最近デザインのを固定して、「ブランディング」を打ち出せないかと考えます。

一見敷居が高いような言葉ですが、1点もしくは複数のラインナップをパッと見て、「ここの品物だ」分かるようなハンドメイドバッグにしていこうというもので、競争の中では当たり前のことです。

そうした中で、デザインをしぼって少数にしました。

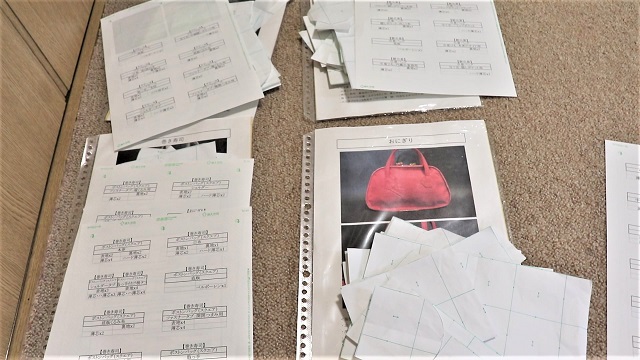

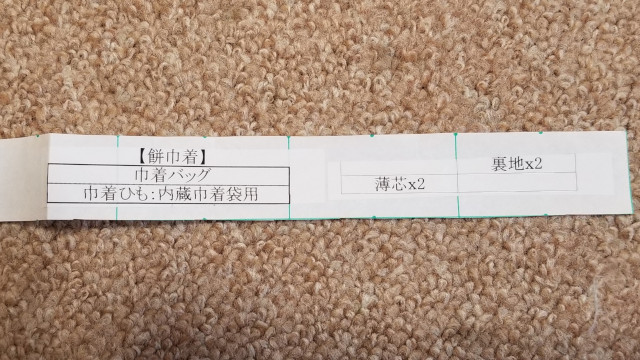

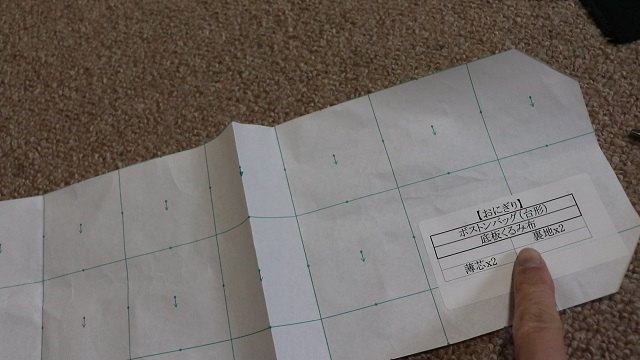

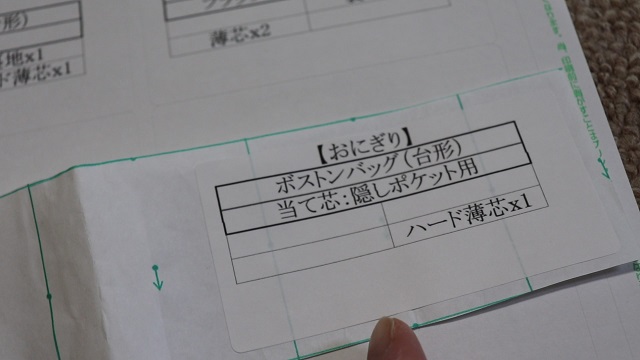

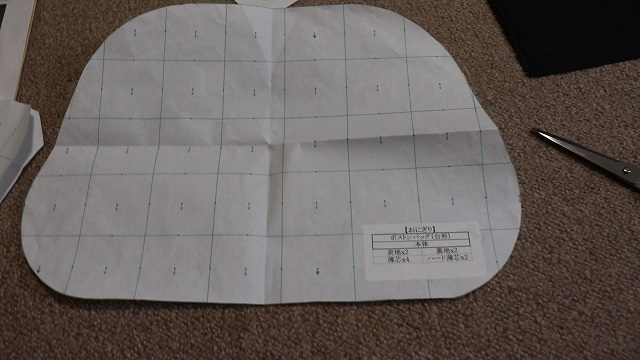

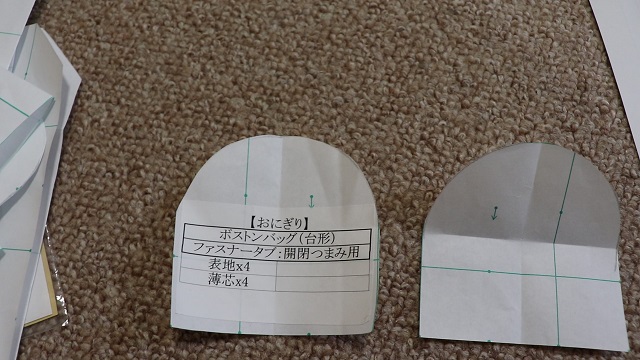

型紙のパーツ1つ1つを大切にする為に、型紙の整理整頓を兼ね、型紙1枚ずつにシールを貼って、その内容を示していきました。

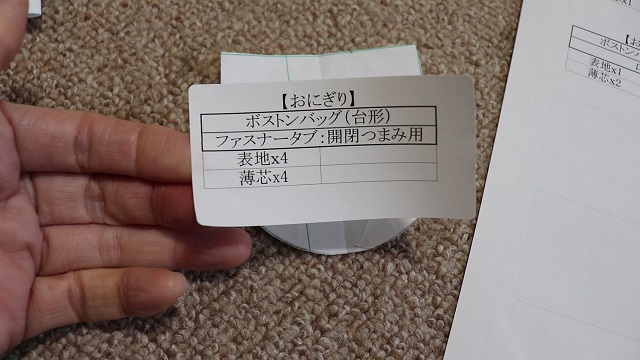

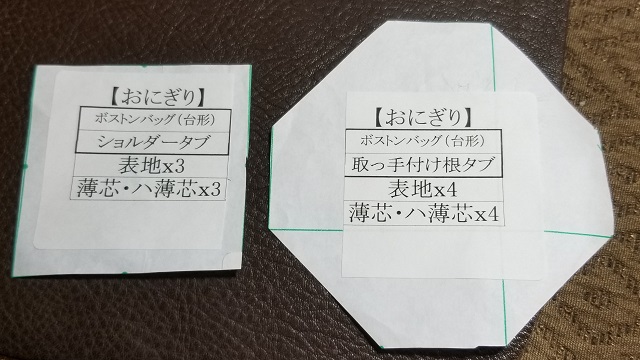

そこに記載されていることは、①デザイン名、②パーツ名、③材料ごとの枚数です。

では、そのシール中心に型紙収納をひっくるめた整理整頓の様子をどうぞ。

どの型紙にも右下に「内容シール」が貼られる整然さが良い物を作ることに繋がるかもしれないと実感

型紙をパッと見てどこのパーツかは分かります。

しかし、それでは不十分なのです。

先のことは分からないけれども、もし、人にこのことを伝えるとしたら。。を考えるべきだと常に思っています。

そうすると、まっさらのただのパーツでは事足りません。

そして、長い間使わないと記憶も薄れるものです。

よって、「内容シール」というものを考え、最低限を型紙に記します。

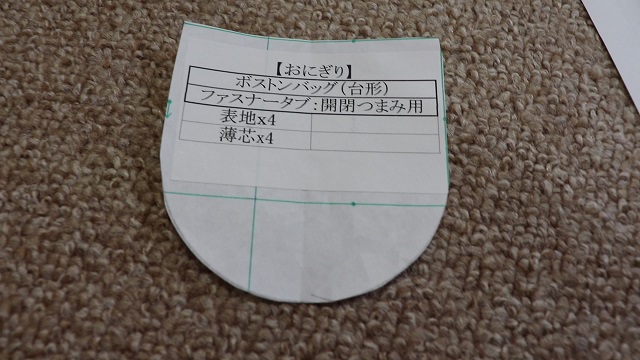

もともと宛名シールとして売られているものです。

一番下の田の字の4箇所は、表地、裏地、薄芯、ハード/ソフト芯などを記載する位置。

左上から時計回りに、表地、裏地、接着芯(薄芯と表現)、別芯(ハード薄芯など)と枠に記載する反物の材料の位置を決めています。

空欄ならば「その位置の材料は使わない」という意味で、数字はパーツの枚数。

基本的に、このラベルシール1枚をパーツの右下に貼りますが、小さなサイズの型紙のはラベルシールの端をカット。

ラベルシールをパーツに折り曲げたりして無理矢理貼ると、外枠の線の歪みの原因になりますので、必ず、型紙の枠内に収まる大きさに「シール自体をカットする」ということをします。

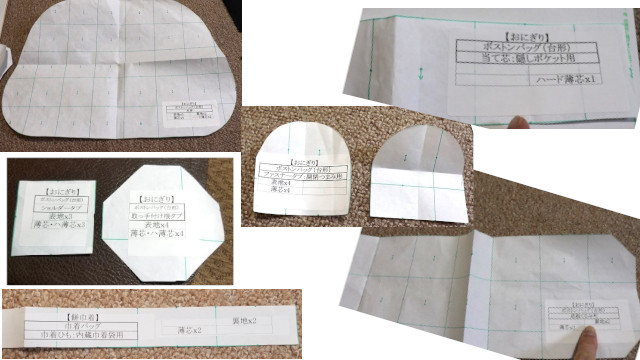

小さすぎる特殊なパーツに内容シールを貼る場合のカットの仕方

その他、特殊なシールの貼り方をする必要があるのが細長い巾着ひもパーツ。

さて、ここであることにお気づきでは?。なぜ右の端に貼っているのかです。

これにも理由があります。次はシール事態を貼る位置についてのお話です。

シールを「右下」に統一、パーツが見つけやすくなる

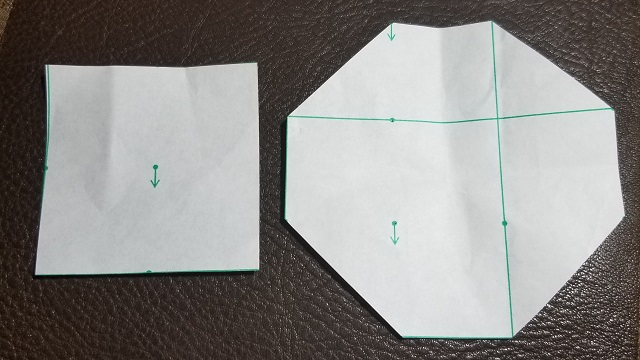

シールを貼る位置を右下と決めることで、その部分がたたんだ時も見えるようにたたむということになります。

パーツと言ってもいろいろなパーツがありますので、3つほどご紹介します。

型紙を2枚に折りたたんだ時に右下の方のこのシールが顔を見せているのがポイントです。

横長なので3つほどに折りたたみますが、この部分が顔を見せるようにたたみます。

十文字に折りたたみますが、たたんだ状態で、この右下部分が顔を出すようにたたみます。

さて、ここで何かお気づきでしょうか。

方眼紙の矢印の向きがすべて下を向いていることにお気づきであればするどいです。

この矢印はいろんな意味で都合よく「必須条件」として使うことができます。

次にこの矢印の使い方、「どのような意味で使っているか」のご紹介です。

型紙用紙の矢印の向きの意味2つ、①地の目の向き②柄や毛並みの天地の向き

あくまで私が決めた矢印の使い方なので、用途によってはいろいろ考えられますので、その点は悪しからず。

例えば、誰が見ても向きが1つだけの柄があります。

そういった向きの決まった柄にもこの矢印は有効、必ず矢印の矢が地面側を向くということです。

また、こういった好みによって使い方の向きが分かれる柄も、使い手としては、ちぐはぐではなく統一したいですので、この矢印が活きるのです。

もともと生地に使用する向きは自由ですので、抽象的な柄とか幾何柄なども自分で決めた向きで製作できるという柔軟な柄とも言えます。

ファスナータブに話が戻りますが、もし、このファスナータブに貼るシールをを間違えて反対向きに貼ったらどうなるか。。です。

なぜこの写真があるかというと、実は間違えて反対に貼っていたからです。

タブのカーブは天地でいうと、天の方になるのが正解。

それが分かっていたとしても、この間違った向きにシールが貼ってある、もしくは、矢印の向きが反対の状態のタブでバッグを製作した場合問題があります。

お花柄の向きが反対に出来上がったり、うろこ柄が自分が決めた向きではない反対向きに出来上がってしまい、パーツごとの柄の向きが天地が不統一になってしまうのです。

そんなバッグが美しいと言えるでしょうか、いいえ美しくはないでしょう。

整然と同じ向きに整えられている方がはるかに美しいのです。

柄は一部だから運よく分からないという結果になれたとしても、毛並みのあるようなファーなどは、見た目の毛並みの向きの違いとか、目に映る色も濃淡ができてしまいます。

こういったことが完成した時に起こるととても悲劇。

そうならないために、まずは土台の型紙をしっかりしたものに、緻密に作っておくことの大切さが分かります。

たかが紙にシールを貼っただけということでは決してないのです。

あとがき

今回は、型紙の整理整頓の風景と細かな工夫の箇所をご紹介しました。

やはり細かく気を付けたりするのもすべては良質なバッグを作るためです。

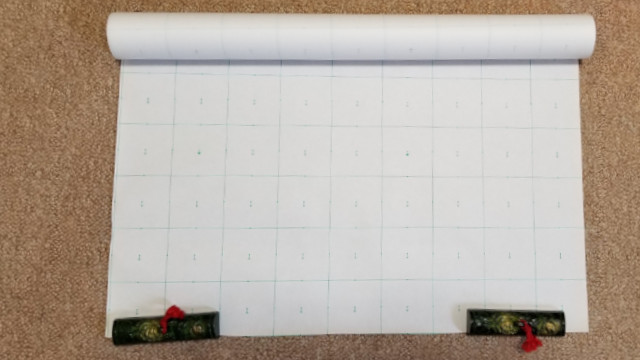

最後にこの「パターン用紙」をご紹介して締めくくりたいと思います。

この型紙用紙に出会ってからというもの、作業が大変スムーズになりました。

あまり定規を使わなくてよいため、実験とかシミュレーション的なこともスピーディーになりました。

まだ幅の狭いタイプが入手できた頃のもので幅50cmタイプですが、現在は1mくらいのものが基本的なアパレル向けパターン用紙となっているようです。

ハンドメイドバッグでは、断然50cmの狭い方が使いやすいのですが。。

これより大きなものを作る時は、つなげてのりで貼って使います。

以上、いろいろなことを書いてしまいましたが、目指すところは、「良質な商品」です。

すべては、きちんと整理整頓するところが基盤になるのではないかと思えて仕方がありません。

「整然」が「成功」につながりますよう(^-^)。