まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ハンドメイドバッグ製作のあるパートごとのポイントをじっくり解説するスタイルとしまして、<HMB教室:ハンドメイドバッグ教室>というカテゴリーを設けています。

他の作業も同時に進めたい・時間を有効に使いたいことからリアル教室というスタイルをとっておりません。

当教室は、ハンドメイドバッグ活動の「共有型のハンドメイドバッグ」というコンセプトに相応しいものでありたいと思っております。

教室とは言え私は先生的存在では決してありませんでして、ノウハウの共有の場を作った者であるに過ぎません。

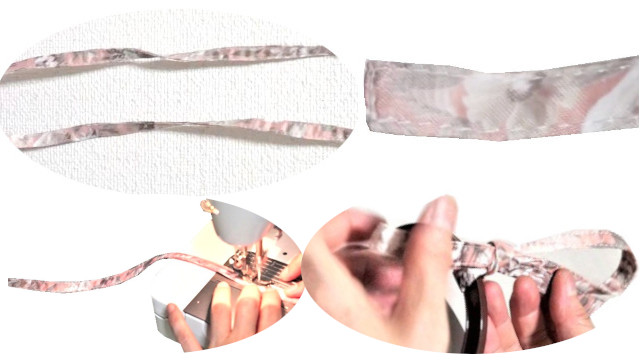

さて、このたびは、「巾着バッグ」などに利用が見込めます、「共布巾着ひも」の製作。

巾着ひもを含む「支柱」「Dカンタブ」「取っ手」などはすべて「ベルトパーツ」と考えております。

丈夫には作りたいものの、巾着ひもには「しなやかさ」も重要、その他のベルトパーツとは少し違った質感で出来上がります。

その違いとしまして、外枠ボックスのみで終わるということをあえてしておりまして、「支柱」「Dカンタブ」「取っ手」などはすべて内部にもステッチが走る4本ステッチ構造という違い。

それらはまた別の機会にお伝えしていきますので、このたびは、その手前のステップとしても良い順番である外枠ステッチのみのタイプであるひもをご紹介します。

「しなやかさ」が弱さや薄さを解決した「丈夫さ」を伴うものでありたい、巾着バッグに使える幅8mm強の共布ひも

あらかじめ接着芯を貼った幅35mmの生地をご用意。

よくお伝えしているのですが、ダメ押しアイロンを再び真ん中で最後に折るというひと手間がかなり出来上りのラインに好影響。

あとがき

当ブログ記事は、最初の投稿の2020.05.13からおよそ5年後の2025.05.07にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直しここまで綴り直しをしてまいりました。

2025年現在では、片面ハトメを設置する製作スタイルを廃止、蝶々結びで入り口を閉じるモデルも廃止しました。

よって、このボックス枠のみの共布ひもは現在では引用しておりません。

「中間的なバランス」という曖昧さは、当ハンドメイドバッグ製作にはあまり合わなくなっていきまして、そらだけはっきりとしたスタイルへ変わっていった証拠です。

とはいえ、巷のバッグの完成品をどうぞじっくり見てくださいませ、多くは、「わ」の方のステッチが省略されたコの字で完結しているのです。

その点では、惜しみなく手間をかけたスタイルとしては記録に残しておこうと思います。

ハンドメイドバッグ教室の主催者も日々変化しているので、その後の変遷があります。

後の製作の中の「見直し」につきましても、こうしてブログ記事の「手直し」で追記し、長期間にわたる目線で見た奥行きある内容としてまいりたいと思います(^-^)。