まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

当ブログ記事は、最初の投稿の2020.04.03からおよそ5年後の2025.04.28にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し綴り直しをしています。

思えば2020.04.03は「コロナ禍」のど真ん中だったと思います。

人々が集まる場が遮断され、自宅生活が主流になった期間。

日々お出かけ好きなアクティブな方は、それはそれは辛かったことだとお察しします。

そのような中で参加予定であった対面販売ができるはずだったハンドメイドマーケットも完全中止(白紙になる)となったのでした。

そのような絶望の中であるアイデアが起こります。

ネット上の教室を開くことで、そのノウハウを伝達する場をあえて設けようと。

もともとYouTubeにしても当ブログにしてもノウハウの伝達の内容ではあったのですが、改めてカテゴリーに<HMB教室:ハンドメイドバッグ教室>を盛り込むことにしたのでした。

通常の400倍速などの早送りでなければとても完成までの過程をすべてお伝えできなかった動画投稿に毎回なってしまうデメリットもYouTubeにはあります。

当教室では、短い時間でじっくり型の部分的な解説をしていこうというスタンスです。

そうすることで、このカテゴリーの意味が生まれ、よりじっくりとその製作スタイルまでもが伝わると思ったのです。

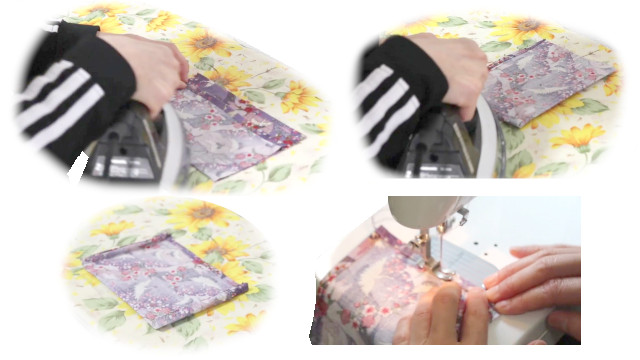

このたびの初回は、ハンドメイドバッグ道を歩み始めた2007年頃に私も学んだ最初のポケットの作り方をお伝えします。

よくサブバッグに付いているあの一重仕立てのポケットです。

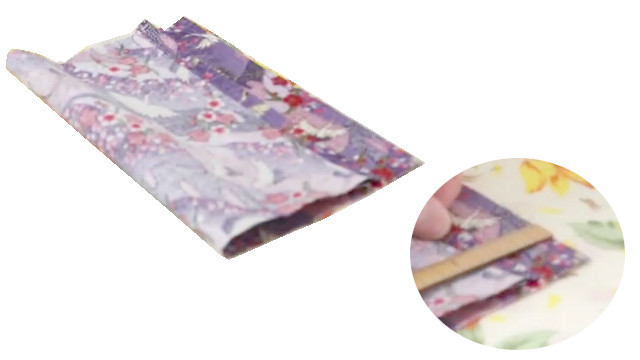

接着芯要らずで生地1枚で作ることができる点が踏み込みやすさであり、とはいえ物理的構造はなかなか奥深いポケットなのです。

むしろ貼っては見えてしまうから接着芯不要の、生地1枚のみで作れるスタイリッシュなぶら下がり式/吊り下げ式ポケット

このポケットは上部を挟み込んで縫い付ける時に利用できるタイプのポケットです。

単純明快でシンプルな初期的なバッグ製作においても必ず出てくる三つ折りに使うことができます。

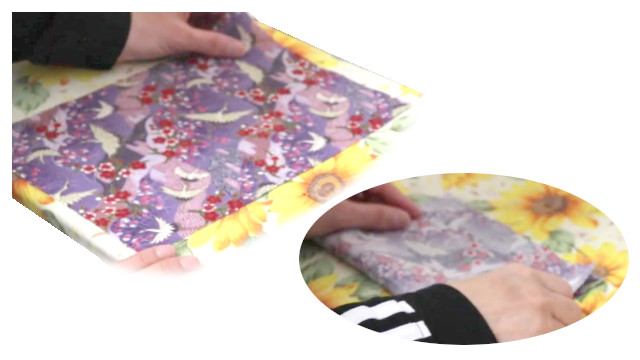

<柄の向きがある時の向きの把握の仕方>

「わ」で一繋ぎの生地で作る訳ですので、折った方の段差の低い方の正面がどうしても出来上りで柄が反対になってしまいます。

よって、折った段差の低い方の内側の柄の向きが正位置であるためには、縦長の状態で柄の向きが天地逆になっているところから始めるのです。

この固定は無しで解説されていたと記憶していますのでどうしても必要ではありません。

あとがき

初回は、「ぶら下がり式ポケット/吊り下げ式ポケット」の作り方でした。

挟み込むということが決まっているのなら上の三つ折りは無しでも良いと思います。

アレンジ方法としては、①ポーチにもなる②持ち合わせのバッグへのポケットの追加③壁かけポケットの使い方などが見込めます(^-^)。