まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

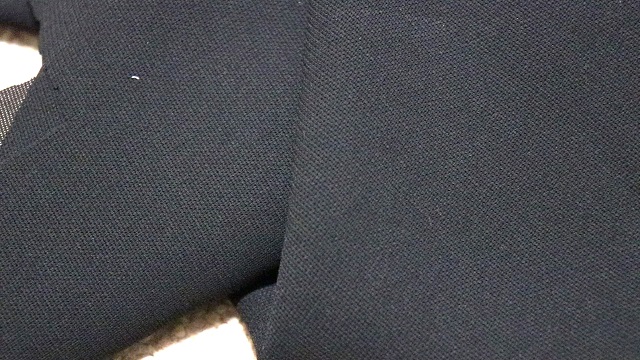

現在3種類の生地をそれぞれのパートで使い分け、「餅巾着」というリュックを製作中です。

このたびは、内蔵巾着袋が完成した様子、そして、裏地のポケット2種類の取り付けの際に柄合わせをどこまでしたのかということをお伝えしてまいります。

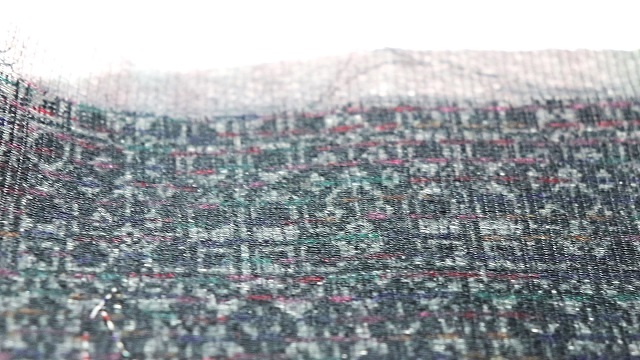

特に、ポケットの柄合わせに関しては、この度のネイティブ柄は大きく見ると「ボーダー状」という配置。

効率良く生地を使うためには、必要な部分のみ合わせていくという判断をポイントにしています。

無地の巾着袋には、コントラストの効いた柄を巾着ひもに選ぶと素敵になる

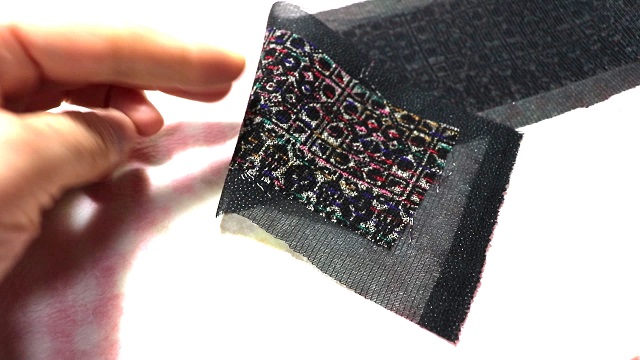

ポケットの柄合わせの前に、その柄と同じ生地を内蔵巾着袋の巾着ひもにも設置した素敵さをご紹介させていただきます↓。

巾着ひもは、裏地と同じ素材ですので、コントラストが効いた巾着袋が内部に設置されますが、それでもすっきりとおしゃれに仕上げることができます。

ひもの上下の向きが整う通し方などはまた別の記事で詳しくポイントとして解説したいと思います。

では、次に、このたびのポイントのポケットの柄合わせについて綴っていきます。

貼り付けタイプのポケット「フラップポケット」はボーダー状に柄を縦向きに合わせた

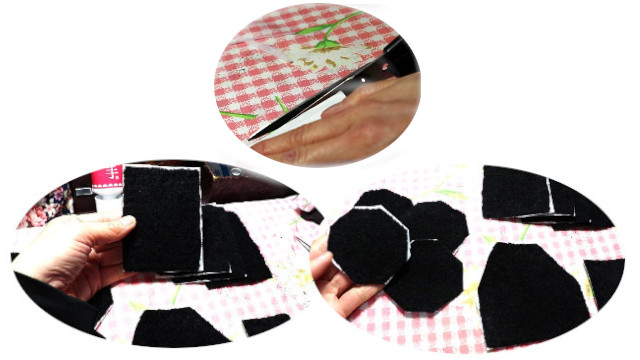

ポケットの袋の部分も、フラップも柄の位置が良い具合にそろうように、裁断時にある程度柄の場所を指定して裁断します。

縫い代が1.5cm内側に消えることも見越し、出来上がりの位置がどうなるかと見積もります。

このポケットは、ポケットの入り口の縫い代が内側に始末された出来上がり線が上から13cmと決めています。

上から13cmの本体の柄をまず見てその位置より縫い代の1.5cm分まで含めた部分を切り取り裁断します。

フラップの縫い付け位置に関しては、ポケットの袋部分の入り口の線より2cm程空けた上の位置に出来上がり線を持ってくる仕様。

その位置から縫い代の1.5cmをプラスした分も含んだ部分を切り取り裁断というように見積もります。

それほど難しくはないことです。

ミリ単位で正確にと時間をかけて考えるよりも、少しのずれは、縫い付けの位置を調整すればよいので、こういったボーダータイプの柄は比較的やりやすいです。

難しい柄というのが、複雑な色がマルチカラーになったようなタータンチェックです。

そして、細かい柄であることが幸いして、ストライプ状の柄合わせはそれほど意識する必要は無く、ボーダー状だけしっかり合わせれば良いと思っております。

この条件は、柄の種類によって、また、柄の大きさによっても変わってくると思いますので、特に「大柄」は覚悟が必要ということになります。

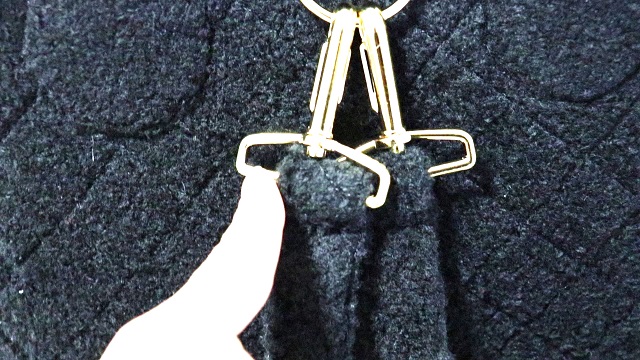

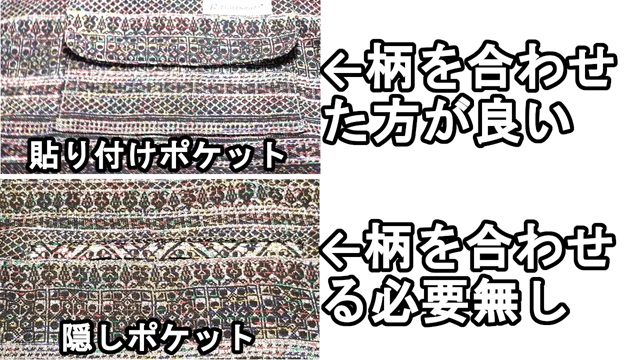

切り込んで枠に比翼を当てはめる「隠しポケット」は柄合わせの必要は無い

隠しポケットは、もともと1枚仕立てを切り込み、枠をくり抜くだけなので柄はつながったままです。

ただ、次の段階で別で裁断の比翼布を枠に当てはめる時の柄の繋がりだけ検討するわけですが、くり抜いた部分と同じ柄を比翼に該当させる必要は無いと判断。

確かに完全になじみますが、この度のように全く違う柄であったことがかえってマークになりデザイン性が生まれるかもしれないのです。

必要が無い箇所には労力は使う必要が無いという判断のもと、こうした考え方を採用したのでした。

あとがき

意外なのですが、とろみ生地の裏地のこのネイティブ柄、芯貼りの時などは形がずれやすくて緊張感のあるものでしたが、ポケット作りなどの時にはとても作りやすかったです。

このガサっとした風合いのせいでしょうか。すべりにくいのです。

こうしていろんな素材の性質もよく分かり、とても有意義です。

固定観念で難しそうな生地だと思って手を付けなかったものが意外と作りやすかったり、素敵に仕上がったりするのかもしれません。

かっこよくなる可能性がある雰囲気の生地を見つけたら、たとえそれがやや扱いにくい生地に思えても、予想外の良い結果になる可能性がある「挑戦」をお勧めをしたいと思います(^-^)。