まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

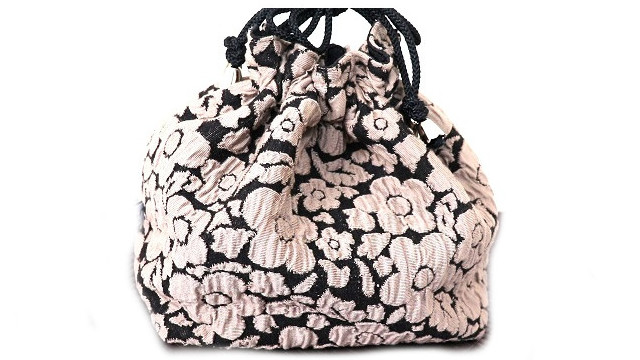

2022年では、過去の在庫生地を一掃する目的で比較的短い期間で仕上がる巾着袋を中心に「インテリア収納袋」の連続製作を致しました。

そんな淡々とした製作の中で、生地が多めに残っていたケースがありました。

それが、前回の【1101】でも別の製作品を完成しておりますデニムライクの生地「ツイルクロス」という名前の生地です。

有効に消化したいという気持ちもあり、このたび巾着ひもに江戸打ちひもを使わずに、共布ひもを仕立てナップサックに作り上げていったのでした。

当ブログ記事は、最初の2022.09.22の投稿からおよそ2年後の2024.09.27にブログ記事の「手直し」の順番でタイトルから見直し綴り直しをしています。

実はこの2024年ではナップサック型に特化してハンドメイドバッグを作るようになりまして、まさに当記事のこの1点がきっかけだったと今振り返るとそう思うのです。

単調な作業の中でも特殊なケースの生地の余り方をしていたおかげでナップサックの製作が生まれたのです。

いかに「いつもと違う」という体験が重要な事かを実感しています。

では、そんな重要なきっかけを作ってくれたこのたびの製作品、どうぞご覧くださいませ。

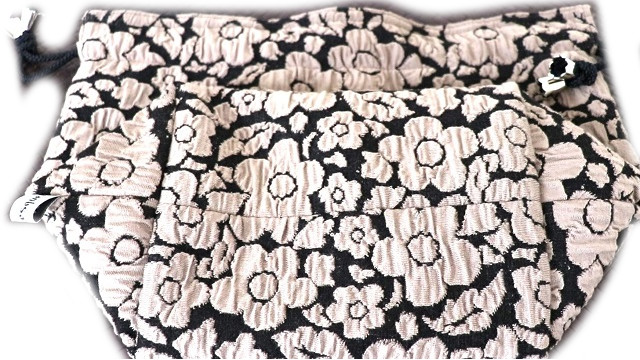

赤の巻き薔薇がデニムライクのツイルクロスにコントラスト、その後ナップサック作りへのきっかけをもたらしたかわいいお花のバッグ

申し分のない出来でした、大変作りやすい生地ですが折り目が付きやすいことは長期保管はクセやあたりなどがついて良くないと裏付けることもできます。

裏地のメインの赤いお花と表の赤い巻き薔薇がリンク。

こんな風に、綿の表地にポリの裏地をカジュアルに寄せてみた、もしくは、カジュアルな表地をエレガントな感じに寄せていったとも言えるバランスです。

ショルダー部分をご覧いただきますと、調整機能はないです。

ただ、余分な部分を曲げてステッチで固定、底位置にはDカンが付いていますので、もしもどうしても長さ調整をしたい場合には不可能ではないようになっています。

ここへ調整金具の線コキなどは、ショルダーに厚みが増していてできなかったのでやめています。

縦の本体の長さが32cmと短いこともあり、ショルダーの長さは片方で1m程度の型紙で縫い代などを使用していっても十分ではないかと思います。

型紙で116cmくらいにして作ったのですが、どうも長過ぎたようで、曲げた分があまり意味がないものとなり、その点は準備不足でした。

曲げる部分もすっきりと最低限の方が良いです。

あとがき

生地在庫の消化と共に、余っている巻き薔薇も並行して消化しています。

この2022年の時にナップサックを製作してみて感じたことを2024年では最大限に活かそうという気持ちを持っています。

随分年月が開いていますが、2023年の1年は製作が止まってしまうほどのいろいろな人生における重要な用事があり、進んでいなかったことをやっと2024年で再始動できているから少しブランクがありますことがこの2年の理由です。

それでも今後は通常運転ができるわけですので有難く2024年後半は製作を続行です。

その2024年の終盤の今思うことというのは、かなりこのナップサック型がクラシックだと感じていることです。

今後このモデルを確立して、高級生地での製作へ発展、そしてもう1つの活動コンテンツ制作ではこのモデルを「共有型」として自由に使えるフリーコンテンツにしていきます。

「こんな簡単な形には著作権などもともと認められないよ」と言われてもかまいません。

それでも「自由なのだ」ということを共有し実感するところに意味があるのです。

結局は、複雑な形状過ぎると混沌としていまうものです。

「粋:いき」を作るのはシンプルで余分をそぎ落とした必要最低限のモデルなのです(^-^)。