まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

理由ははっきりと分からないのですが、とにかく「四角い」アイテムを好みます。

インテリアの箱好き、ベルト好き、バッグ好き、いろんな「四角」が集まることがとても整然としていてその「すっきり感」に惹き付けられているのだと思います。

このたびは、「四角」という形に注目し、ジュエリーの3点セットを四角で集めた遠目の効果というお話をさせていただきたいと思います。

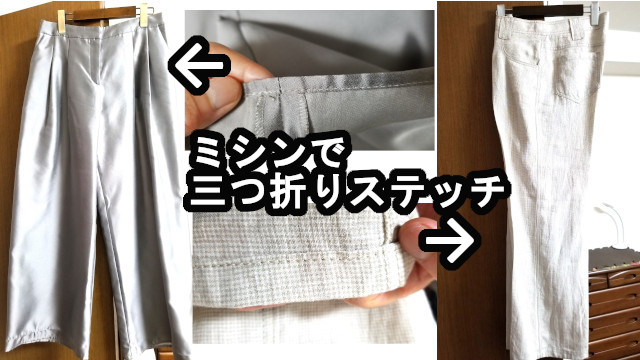

四角い形のものを集める中で揃った四角いコスチュームジュエリーが遠目の「影」に映る時、その素敵さは人間の素敵さとして映る

四角いモチーフは、クールな雰囲気が出やすいと思います。

ブレスが1980年代のコスチュームジュエリーブランドで有名な「Monet:モネ」製ですが、それ以外はすべて特にブランドは無いです。

そうしたことよりも、「形」に注目しておしゃれ度を高めようという工夫の1つです。

高級な18金やプラチナと美しい宝石で成り立ったジュエリーとはまた違う分野のジュエリー。

こうしたタイプのジュエリーにも役割があると見ています。

その1つが旅行などのアクティブなシーンです。

本物ジュエリーを旅行に付けて行った時に想定する不安や心配事を解消。

せっかく集めたジュエリーなのでメッキであれど失くしたくはないのですが、高級な品物を遠出に持ち歩くことははるかに危険を伴うことが予想されます。

あとがき

このたびご紹介の四角いメッキジュエリーは、私物。

「本物志向のレンタルジュエリー」の事業者でございまして、「高級地金+宝石」に特化したレベルの高いジュエリーがラインナップのすべてに並びます。

そんな一方で私物がメッキということの意味をご理解いただければと思うのですが、「すべての本物をお客様に。。」ということをモットーとしているからです。

メッキジュエリーであれば、お客様が購入することで入手しやすいので、役割があるとすれば、そういった付け方・集め方のご紹介であるとこのたびその役割を担った次第でございます。

「形」に注目する他には、「カラー」や「素材」もございまして、3つの基本的な「リンク」であると考えています。

ジュエリー1点では成し遂げられないことを、複数の組み合わせで実現、それぞれの良さが互いに引き立つのもジュエリーが集まってこそだと考えます。

当たり前すぎて隠れがちな「同じ」という概念。

これが集まった時に「粋」を作ることがあるのです。

四角いロングペンダントと共に、四角いリングやブレスがリンクして、活動的に歩くその姿も「粋」だと感じさせます。

一人の人間をも作る要素でもあるジュエリーは、なかなか重要な存在なのです(^-^)。