まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

いよいよ年末最終が目前です。

ここで、今年1年2021年の間に、ルーティーンとしてずっと続けてやってきたことを、健康面でまとめてみました。

健康面でのルーティーン7つを続けてきた感想と、同じことをされる方への実体験からの注意喚起(立ちパソコンのやり過ぎ注意)

思えば、結構たくさんの事をルーティーンにしてきたのだと思いますが、やること1つ1つをそれぞれ当たり前にしてしまえば、何も苦ではなくなります。

特別な事ではない、当然の動きなのだと思えば、自然に続けてきた結果として残っていきます。

特別に考えない、ということが1つベースにあったかと思います。

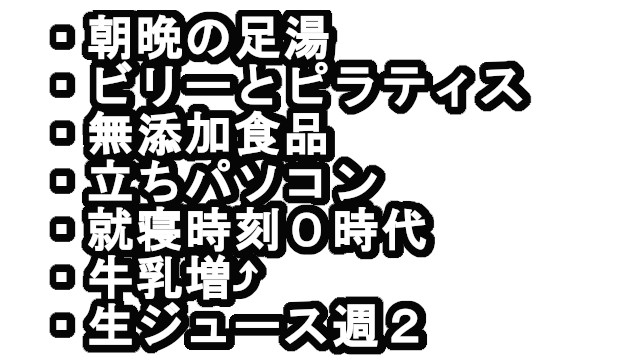

7つの健康面のルーティーン・・・2021年これらを続けてきました。

7つの健康面のルーティーン・・・2021年これらを続けてきました。

一番上から補足的に内容と効果をご説明したいと思います。

<朝晩の足湯>

朝起きてからすぐ、そして、夜は、夕方くらいのお洗濯の際に残り湯を使える関係で18:00あたりに1日2回やってきました。

ゴムバケツと呼ばれる大きなたらいのような桶。

ゴム製なのでそれほど野暮ったいものにも感じないです。

「ゴムバケツ シャロー」でネットでググってみてください。

カラフルな可愛いものがネット通販で売っています。

ちなみに一番大きいサイズの直径が40cm程度のものを「ブラウン」のカラーで使っています。

ポイントは深さ、足湯はくるぶしが隠れなければ意味がないと言われています。

接骨院の先生のお話だと、「くるぶし付近にある大きな脈を覆う意味でくるぶしが隠れる必要があるのだろう」とのことです。

膝くらいまでの深さの足湯も種類としてはあるようですが、そこまでは湯やガスの使い過ぎ、健康の継続であればくるぶしで十分です。

そして、保温機能のないただの容器のような場合、最初に少し高めの43度設定で湯を入れます。

足湯の最中は41度くらいが良いとのことなので、最初は冷めることを想定の43度にしておくといった工夫です。

そして、約数分続けます、冬は当然冷めるのが早いです。

<ビリーとピラティス>

次はエクササイズ面。

ビリーとピラティスを連続でやっていきます。

ビリーというのは、あの「ビリー隊長」様の動画です。

一世を風靡したDVDになった「腹筋プログラムの③」というやつを今年は中心にやりました。

「腹筋プログラム③」は一切バタバタしないので、静かにできます。

けれども、他にも有酸素運動的な汗をたくさんかくような健康的なプログラムもあるので、2022年はそっちのやつもやりたいと思っています。

とにかく1日やらないと気持ちが悪いくらいのルーティーン化でほぼ毎日続けてこられました。

だいたい30分から40分くらいの間の時間を使います。

20分だと少なく、後で効果が出るのは、2倍くらいの30分以上の時間です。

ビリーの後は、引き続いてピラティスです。

ピラティスも、はあはあ、ぜいぜい言いながら運動の連続で行うことが危険とされています。

呼吸を使うので、ゆったり落ち着いていないと良くないのでご注意下さい。

連続とはいっても、間に休憩を入れて、あらためてピラティスに入っているのだということをここでお伝えしておきます。

ピラティスはヨガよりも地味ですが、実際無理過ぎる動きが無くて、効果も大きいと感じています。

ヨガは少し無理強いしすぎる動きのものが多く、以前足などを傷めたことがあるので、ある意味危険。

無理のない項目を選ぶ判断が必要になるものだとつくづく思います。

ピラティスも、ちゃんとしたDVDの監修付きのものがよく、「tipness:チップネス」というピラティス専門のクラブ監修のDVDを昔持っていまして、それを暗記できたのでそれしかやっていないです。10分程です。

例えば、ピラティスにもヨガにも共通である動きの、「ハンドレッド」も共通に入っていますし、その他ピラティスでは、「スパインストレッチ」とか「ローリング」などという名前が付いていて、体をコンベアーのように機械的にきちんとゆっくり動かすのです。

すべてが、体の調子とか、脈、骨や筋肉など「整える」という効果です。

これが一見地味なので、効果があまりないように思えますが、呼吸との同時進行で静かながらも効果がある運動だと考えます。

実際、ピラティスをやった後のすっきり感とかリラックス間、ほぐれた感じが大きく感じられます。

<無添加食品>

無添加食品に本格的に興味を持ったのは、変なしこり(粉瘤:ふんりゅう)が出来て、手術したことがきっかけでした。

脇の下の少し外側に1個、右の腰の少し下に1個。

脇の方は長年ずっとあった中大きくなっていって26歳くらいから持っていたものが、42歳くらいで、激しいエアロビクスの運動の汗によるばい菌をきっかけに膨らんで、切除。

腰の方は、そこからわずか2年後くらいにすでに大きくなっていることに気づき、切除。

この2つが同じ物かどうかは分かりませんでしたが、病院の先生も原因は不明とのことで、「分からない」とのこと。

先生も分からないということならば、自分で仮説を立てることに。。

そして、おでき=余分なものという考え方で、なんとなく脳裏に、添加物の事が思い浮かびました。

合っているかは分かりませんが、食品添加物を洗いざらい見直し、魚、肉、卵、生野菜、牛乳、ヨーグルト、果物、これ以外の物は何かしらの加工食品であるとの認識で、お菓子、パン、ハム、練り製品、ラーメン、うどん、すべてのものに対して無添加を意識し始めました。

裏面の原材料を見るとほとんどが添加物らしきものでぎっしり。

そこで、無添加食材専門のサイトをネットで発見。

そうして、加工食品をたまに購入する時は、ネット通販「ヤフーショッピング」で、「自然の味」という無添加ブランドのお品を「静岡ウォッチャー」様で購入するようにしています。

最寄りのスーパーだとほんのたまーに添加物の少ないものがありますが、目を凝らさねば見つからないくらいレアです。

無添加は高価であり、レアだと言えますので、なかなかコンスタントに入手も難しいですが、無添加を多く取り入れているスーパーもありますので、そんな視点で通うスーパーも選んでいくと良いかもしれません。

最寄りのスーパーで見つからなければ、ネットがあります。

酢、醤油、ソース、ポン酢、塩、砂糖などももちろん無添加が存在していますので、よくつ使うものだということでなおさら意識しています。

砂糖も、あの真っ白さが毒だという考え方ができます。

漂白によるあの白さはもう今や手を付けることはありません。

きび粉とかてんさい糖などの茶色をした砂糖しか購入していません、混ざってしまえば結局同じ味ですから。

<立ちパソコン>

立ちパソコンは、その名の通り、立ってパソコン作業をすること。

2021年の2月くらいからスタートしました。

今まで座っていたのを立って作業するのです。

この効果が、10か月くらい経過したここ最近に表れたようで、洋服のパンツのウエストやヒップが以前はけなかったものが履けるようになっているようだったことにチョイスの幅が広がってとても喜んでおります。

立ちパソコンはおそらく、<ビリーとピラティス>のエクササイズとの並行の効果だと思います。

立っているだけでも筋肉を使うということなのですね。

慣れると、椅子の存在を忘れています。

時々はほぐすために、ごろーんとベッドに寝そべるのもこれも必要ではあるかと思います。

「ずっと立っていることが良いということでもない」という接骨院の先生からのお話も聞いています。

パソコンとの目線の高さを最初にきちんと無理のない設定をしないと、かえってストレートネックなどになってしまうといけないので、その辺りはご注意を。

さて、このブログ記事は現在手直中の2024.07.05です。

当初の投稿の2021.12.29からは約3年後です。

この「立ちパソコン」については、その後分かった重要なことがあります。

2021年の1年間は良かった、翌年の2022年も。。

その翌年の2023年後半で「坐骨神経痛」のような症状が出てきてしまいました。

ちょうど、ブログ記事の手直しを毎日する活動をし始め、パソコンにじーっと立っている時間が激増した頃です。

結局「立ちパソコン」も集中して長時間やり過ぎるとかえって悪影響だという証拠です。

時々短い時間で取り入れることが正解だと気づきました。

続けても大丈夫なのは、1日の中でずっとパソコンに向かっているわけではないケースです。

ずっとパソコンに向かうというケースならば、この「悪影響」を考え、椅子に戻すか時々取り入れる環境にチェンジすることを強くお勧めします。

こうして記事にあれこれ発信している者としては、「お勧め」というのも非常に責任のあることだと、こちらの件に関しても大切な学びです。

<就寝時刻0時代>

就寝時刻が以前夜中の1時半が基本で、2時に突入することもありました。

片頭痛の原因が分からない中、仮説としては、この就寝時刻の遅さの積み重ねに大きな原因があると思っていました。

何とかして寝る時間を早めようと、無理のない出来そうな、続けられそうな時刻というのが、0時代には寝るという決め事。

ほとんどが1時直前にはなってしまいましたが、それでも、1時半や2時よりもたとえ30分でも早く寝ることができてきました。

そうして、片頭痛の起こり具合と照らし合わせると、現在の2021年12月29日では、ここ1か月程全く起こっていないことに気づきます。

少し前だと、時々、弱い片頭痛が起こっていて、鎮痛剤の「EVE-EX」というのを1度だけ飲んだりすることもありましたが、またそこから1か月位の現在では全く起こっていないです。

鎮痛剤も、飲んでも効かなかったので長いこと飲んでいませんでしたが、飲めるようになったということです。

変な表現ですが、片頭痛が強めの人には通じることかもしれません。

ということで、就寝時刻を早めたことで片頭痛が起こらないということが少し効果を感じてきました。

さて、こちらもその後の2024年現在では、どうかというと、たまに頭痛は起こりますが鎮痛剤は手放しています(全く飲むことは無くなりました)。

そして、就寝時刻が0時代どころか、現在は11時代へとさらに早まりまして、有難い変化です。

生活スタイルそのものが大きく変化したのです。

頭痛も神経質になり過ぎずに特に気にせずにいられるようになり、寝込むような過去のひどさは皆無。

かなり解消できています。それでも時々起こるところに頭痛の複雑さがあるのですね(^_^;)。

<牛乳増>

もともと骨太で牛乳が好きですが、今までは、1週間で1Lパックを購入するとなぜか決めてきました。

しかし、もっと飲みたいのです。

飲みすぎも良くないとのことですが、1週間に1パックというただ買い物の都合に合わせただけの量を見直し、1.5倍くらいに増やしました。

なくなったら補充に購入ということへ変えたのです。牛乳ならコンビニでも単独購入できますので。

この効果は、3年後の2024年3月の健康診断でてきめんに現れました。

50歳のクーポンを利用の「骨密度検査」で「男性並みのいや、それ以上の密度の高さ」だと褒められました。

これが牛乳の効果だけではないのかもしれませんが、まさか減るような年齢で爆増している興味深い結果が出ていたのでした。

<生ジュース週2>

最後の項目になります。

生ジュース/スムージーを週2で実行してきて、かれこれ10年近くになりそうです。

以前、ネット生地で、「週2回以上の生ジュースが認知症予防」との何とも当てにならないような内容を見たことがきっかけでした。

しかし、実際のところは、お通じが良く、お料理の範囲では難しい多品種の野菜がジュースに出来るので、なかなか便利なアイテム。

ということで、ルーティーンとしてずっと続けていて、今年の2021年もずっと実行してきたことです。

いろんな種類が作れます。

ニンジンが余っていれば、同じ赤系で、トマトと一緒に他のバナナなども混ぜれば飲みやすくなるようなミックスのもの。(トマトは入れ過ぎると固まるので、ほどほどに。。)

無理せず、美味しくバランスよくできるには、牛乳・ヨーグルト・きな粉・砂糖・黒ゴマを毎回入れることをしています。

ということで、2021年のルーティーンとして実行してきた7項目のご紹介でした。

あとがき

もう1つここで、ご紹介したいのは、「天啓気療:北澤勇人」先生の動画の「手かざし」をルーティーン化して毎日見続けています。

これも1つの大きな影響力になっているのではないかと思います。

そして、その後の2022年秋からは、「朝のウォーキング」も加わることになりました。

現在の2024.07.05も続けているルーティーンとなっているのです。

いろんなことの小さなルーティーンが集結したことで大きな効果やパワーを生むかもしれません。

信じてやってみる、続けてみた時の振り返り、これこそも今後もやっていきたいことです。

いろいろな情報はネットで知り、世の中親切に発信してくださっている方が非常に多いことに感謝です。

決して一人だけのひらめきでは到底できなかったことであり、情報をくれた方すべての方々へ感謝したいと思います(^-^)。