まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ここ最近大き目の投資詐欺事件で9名が逮捕されるということがありました。

仮想通過などの運用を組み込んだ組織的な学びと投資のように見えましたが、実際は経営側の搾取であり多くのお金が騙し取られました。

ここ最近は、こうしてもっぱら投資関係の学びと称したセミナーなどが多いと思います。

もちろん正当な事業形態の会社様もあると思いますので、すべてがこのような事件のような構造であるとは言い切れません。

かつて、2010年代は「情報商材」と称する成功を目指していく事業形態を多くの方が行っていたようでした。

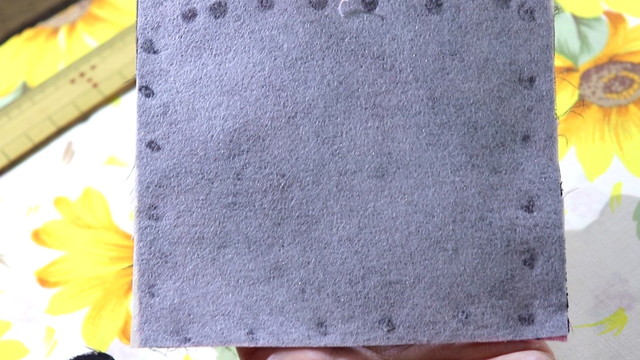

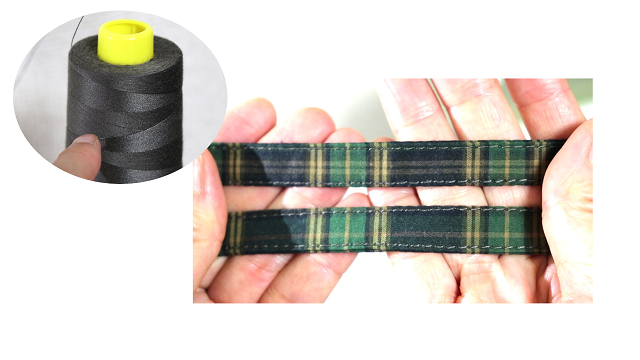

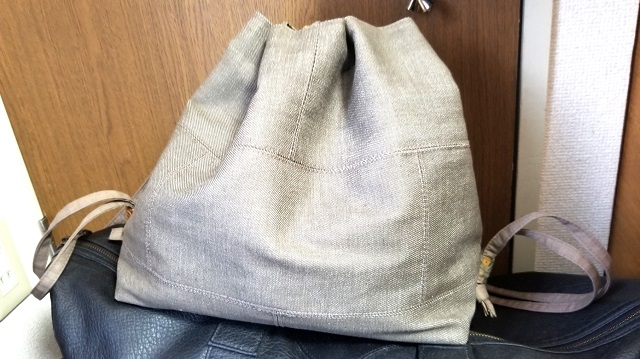

2018年に個人事業主をスタートする直前の2017年の不安を抱えた年末、やることは「ハンドメイドバッグ」と決めてはいたものの、何の目途も見通しもつかず、随分YouTubeやネットを拝見しました。

連続で事業の始め方・ノウハウなどを調べていく中で、どんどんお勧めに同じ内容の発信を多く見かけることになりました。

ほとんどがコンサルタント様や情報商材事業者様の発信だったのです。

その中で、どの発信者様も共通に口をそろえてお話されていたことが印象的でした。

その主な2つのキーワードが「メンター」と「投資」でした。

「そんなレールに乗ったようなことをやらなければ事業が成り立たないのか。。」嫌な気持ちになったのが第一印象です。

しかし、その堂々たるお話っぷりは、飲み込まれてしまうほどの威力、ただ心の中だけが「違うんじゃないか」というわずかな抵抗をしていたと思います。

そのスタンスを堂々と何年も伝え続けることができるのかを考えると、その時だけのものではなかったのか。。

今思うと恐ろしいのが、堂々と何の後ろめたさも無く語れるということにあります。

本当に心からの気持ちでなければ堂々とは話すことさえできないのが本来の人間の姿ではなかったかと。。

このたびは、「騙す」ということを見破る程の、自分軸の大切さをお伝えできればと思います。

「メンターを必ず持つべき」の「必ず」には根拠などない、「成功のための高額の投資の価値」の「高額」は事業者の「儲け」ではないかと疑う自分軸

1つは、メンターを持つというお話でした。

「今の事業はメンターについて学んで実っていったのだ」というようなストーリーでした。

ただ、なぜそこまでメンターを持たなければいけないのかということまではしっかり説明している方を見ていません。

それでも、「必ず」「絶対」という言葉で強くお話されるところに、この業界の「しきたり」みたいなものを感じました。

それまでこの言葉を聞いたことがなかったので、何なんだろうと思っていましたが、今や2020年代では、企業内の社員育成にも登場の言葉で、「メンタリング」などと呼ばれています。

いわゆる、恩師や先輩のようなニュアンスです。

横一列に足並みをそろえる必要がある企業ではこの考え方はピタリとはまる可能性があります。

しかし、メンターを持つというのは、前もってメンターを探すということではないと考えます。

後から、何年後かに振り返って「この実りはあの人のおかげが大きい」などお世話になった影響力の大きかった人を「師」として感謝していく後付けのものであるべきなのではないかと。

なぜなら、最初に固定観念でメンター的な存在を探すとそこで「縛り」が生まれます。

「この人の言うことだから聞かなければいけない」ということに行き着き、もはやそれは「洗脳」、自分の事業が自由にできないではないですか。

特に「自由」こそが生きがいの私のような者にとって、この「束縛」はとても辛く耐え難いものになります。

とにかく実りを目指す活動の最中は、「素直に努力する」ことに尽きると思います。

間違っても「素直にメンターに従う」ということではないのです。

現在大成功されている有名人の方がインタビューを受けている場面を見たことがありました。

そこで、インタビュアーの質問には、「メンターは特にいませんでした」とはっきりと答えていました、これでいいのです。

師なる人に出会えたのか、たまたま出会わなかったのかは、人それぞれであり、あくまで結果でしかありません。

人の道というのは、声やお顔がそれぞれ違うように十人十色、「全く同じ」ことこそおかしなことだと疑わねばなりません。

高額投資に関しても「意味あることにはお金をかけるべきである」というお話によって、誘導されることがあります。

これも、商材販売側からすると、そのお値段が高額であることの正当化や言い訳。

「高過ぎるのではないか」という価格も、購入までの「教育」によってどんどん「情報の価値」に対して元の基準がない新規参入者などは「そういうものだ」と思ってしまうのです。

これが危険なことであり、正に洗脳の姿では。。自分の率直な金額の価値の判断が鈍ります。

まず最初に直感で「高過ぎる」と思ったその気持ちこそが正解、これぞ本来まっとうな人間の素直な姿なのでは。。

実際に事業主を本格的にスタートするまでに、わずかとはいえども長く長く感じた3か月くらいがあったので、不安から余計な情報を見てしまいました。

お勧めとしては、あれこれ考える暇もなくすぐに一歩を踏み出してしまうこと、そして全力で目の前の「今」に向き合っていくことです。

結局は、実体験から生まれた独自の学びこそが一番確かなもの、これに勝るものはありません。

あとがき

世の中いかに短い時間で楽をして旨味を得ることを考えている人が多数であるかが分かります。

事業は長いスパンで少しずつ実ってゆくもの。

パーンと光のように現れて華々しいスポットライトを浴びるようなイメージは現実的には存在しないと思います。

「地道に少しずつ」がどんな分野の事業でも必要で、そのコツコツとしたその場では何かモヤっとしたものだけれど、そのよく分からない地道な作業を後で振り返った時に、「あれは努力だった」と思えるのではないかと思います(^-^)。

書き手:ピクチャレスク

書き手:ピクチャレスク