まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたびは、2024年1年間毎日のタスクとして決めたことがありご紹介させていただきます。

それは、ブログの「手直し」の本格的な完了へ向けての具体的な計画です。

「手直し/リライト」自体はスタートしていたものの進み具合はスローペースにとどまっていました。

そんな中、あるYouTube動画を拝聴。

「計画を細かく手帳に書いて、塗りつぶすことで実際に確実に実行できる」というもの。

ある美容室経営者様のお話でした。

何となく聴いていた内容だったのに、じわじわとその後思い出していくことになります。

そして、年末に差し掛かり、注文していたかわいいうさぎさんのカレンダー(ありがとうございます<m(__)m>)が届いた時に急に思い立ちます。

「そうだ、カレンダーに書いていこう」と。

当ブログ記事は、最初の投稿の2024.02.04からおよそ1年後の2024.12.31に、ブログ記事の「手直し」の順番で今ここを掲載させていただいております。

実は、今2024.12.31こそがこの計画の最終日。

YouTubeは当時のままですが、ブログ記事はまさにこの1年のこの計画の結果の部分をお伝えできることを大変嬉しく思っております。

計画を具体的に書いて塗りつぶしてく地道なコツコツ作業の実効性の高さは本物、1年間毎日3記事ずつのブログ記事の「手直し」の記録

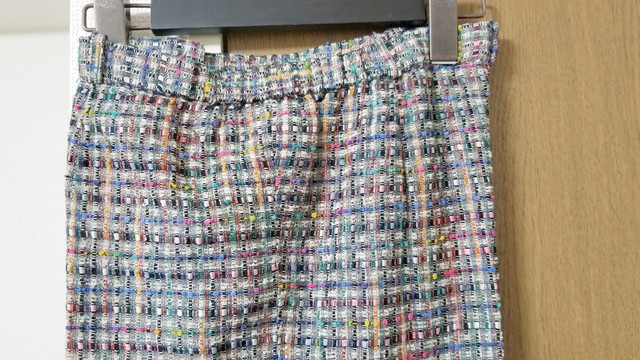

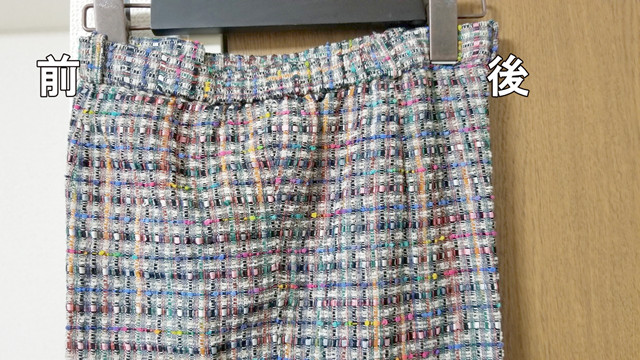

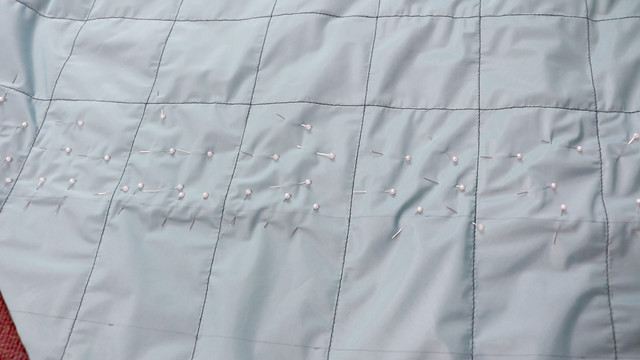

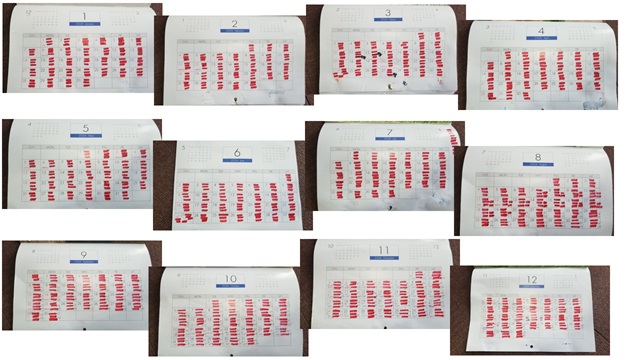

こんな風に、手直しする記事の番号をあらかじめ年末にカレンダーに書いておきます。

そして、その日に着実に実行し、赤いマジックで完了のマークをしていくのです。

番号が途中からである理由は、もうこれまで【1】からは完了していたところだったことと、集中して手直しを根本的にしたいという優先順位の高い番号から先に始めているからです。

順番は違っても、これまでの記事を【1】から順にすべてに手を付けていく「手直し」作業をしていきました。

さて、結果です↓。

丸1日外出のような日も休むことなく、帰宅後の夜の時間帯に実行できました。

「強い決意」がこの結果を作ったと思いますし、情報をくれた方・このカレンダーを作ってくれた方に感謝申し上げます(^-^)。

あとがき

このように、今日や明日の「小手先」では決して不可能な事こそ大切にした2024年でした。

長い月日に及ぶものなどありません。

毎年全く同じように過ごすということはあり得ない、毎年変化があるものです。

二度と同じ年が無いということから考えて、この2024年こそが、強い決意と実行力を持った年であったと後から振り返ることができました。

来年はまた流れが変わっていくと思います、1日3記事は他の事が出来なくなるので難しいのです。

この2024年で行うということを決めたタイミングは正解でした。

ただ、「手直し」については、今度は1日1記事ずつ、さらにまた一番古い記事から見直し、内容を高めていくことを2025年1月1日からやっていく計画を立てました。

成果はまだ分かりませんし、ここまでやっても出ないかもしれません。

しかし、それはチャレンジした結果に過ぎず、無駄な事だったとは決して思いません。

こんな風に、結果は後で味わうもの、先にチャレンジや努力を惜しみなくやっていくということを身を持って味わいました。

不思議なもので、自信と誇りだけは大変満たされたものになった今があります。

結果が良く出ればなおさら嬉しいのですが、とりあえずやり遂げたことの1つが誕生しただけでも「成果」です(^-^)。