まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

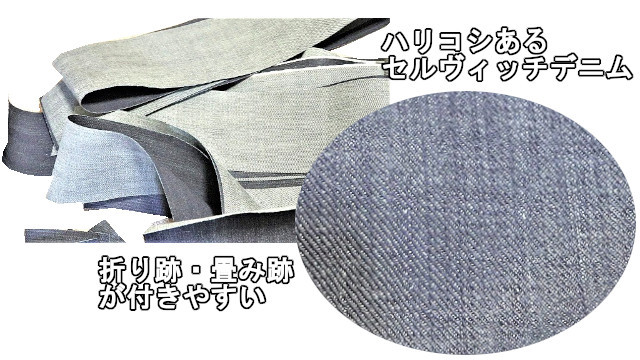

ハンドメイドバッグ活動において、ボストンバッグを「外表」で作り上げることをしてきたこれまで。

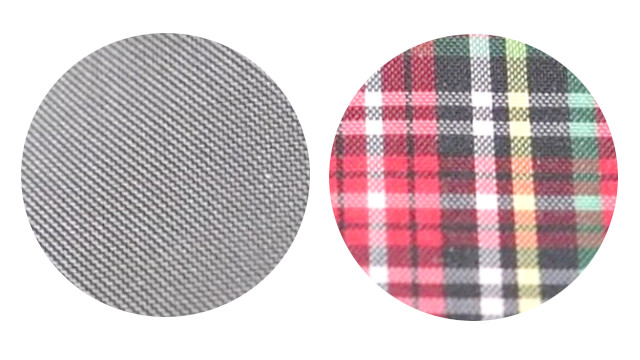

底角の急カーブの作りにくさが完成の至らなさになっていることを解決するべく、角丸デザインをもっとたっぷりとした5cmの半径の円の一部を使った型紙へ改良。

2021年からは、作り易くもあり確実にカーブラインを出せる製作へとシフトしたのです。

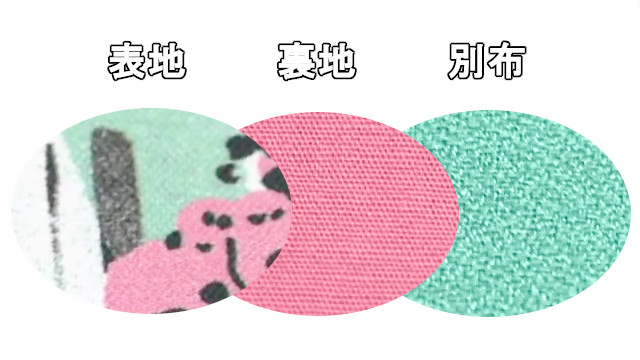

このたびは、2種の少しのデザイン違いで、「巻き寿司」「おにぎり」の内の「おにぎり」の方を製作する初期段階の様子をお伝えします。

初期段階とはいえ、ポケットや取っ手も付くので、完成品のイメージが浮かび上がっている点が見どころです。

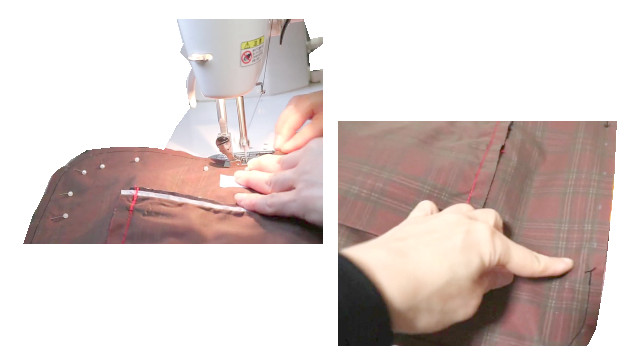

進捗度としては3分の1程度の前半、「中表」でひっくり返す片面の状態の表地・裏地それぞれの部品付けのような場面をお届けしたいと思います。

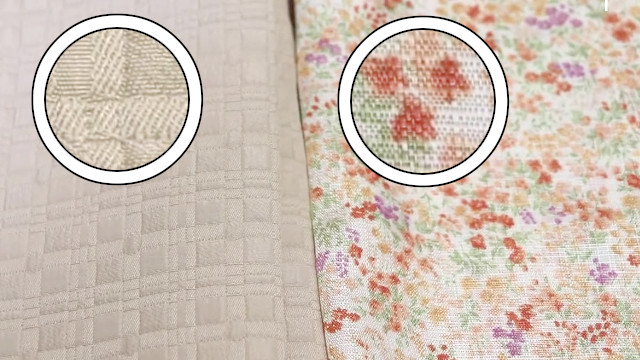

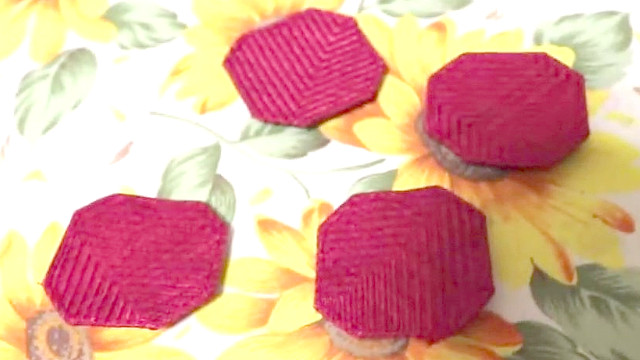

カーテン地に素敵なジャガードが見つかる、おにぎり型のミニボストンリュックの出来上がりを想像できる片面それぞれの部品付けの姿

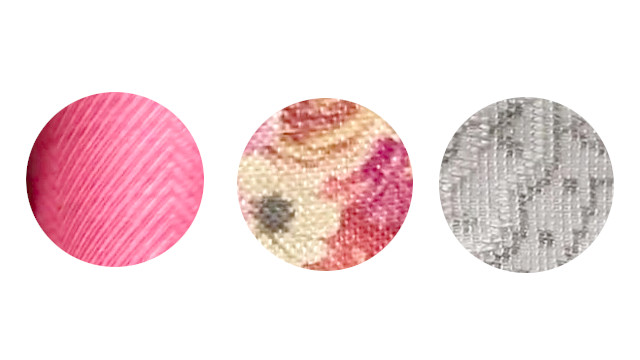

ある程度同種の生地を固めて同じ場所に集結させている配し方にもご注目下さればと思います。

取っ手をそのまま縫い付けると、どう頑張っても綺麗に仕上がる限界があることを嘆き、その巻き返しとして生み出したパーツです。

取っ手付きのバッグならば、どんなデザインにも引用できます。

あとがき

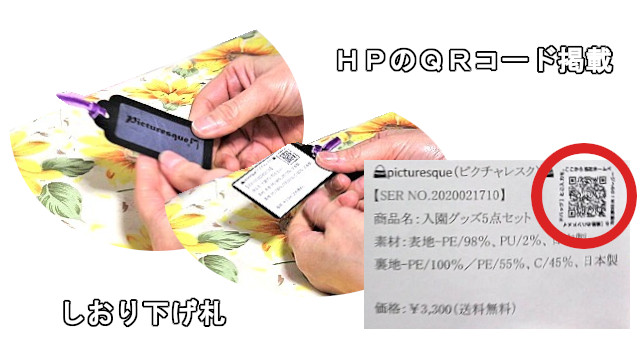

このバッグの完成は、【350】の投稿でご覧いただけます。

当ブログ記事は、最初の投稿の2021.01.26からおよそ5年後の2025.12.18にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し全文を綴り直してまいりました。

せっかくの「おにぎり」という名前も付けたこのバッグですが、実はその後は廃番にしました。

理由は、「外表」構造は生地の厚みの限界がある点・裏地によっては隙間からのはみ出しが不統一でありやや邪道に感じる引っ掛かりが拭い切れなかったからでした。

2025年でもこうして過去の記録を残している理由は、この「外表」構造があってこそ、このようなバッグにもトライできたことの大切な意味を残しておきたいからです。

ただ、廃番であっても部分的な8角形の取っ手付け根カバータブは2025年でも「研究製作」にてそのまま引用しているスタイルなのですパーツ。

通ってきた道にはその後の成果の種が蒔かれていた。。そんな風にどんどん感じている2025年現在です。

1つのハンドメイドバッグ道を歩むにも何年もかかっての途中で、変化や考え直しなどの急な舵切りも伴うものだとこうしてようやく長年やってきて感じているところです。

もし、同じようにバッグを作る活動をされている方、このような気持ちや変遷を是非分かち合いたいと思います。

当製作活動のノウハウすべては、「著作権フリー」、ぱっと見の真似もまるごと真似て製作の商業利用販売も許可無しでOKというあまり巷ではされないスタイルです。

目指すところは、「売れっ子ハンドメイド作家」の地位や名誉ではなく、こうしたハンドメイド文化を広め、世界に誇れる日本人らしさ。。この1点だけなのです(^-^)。