まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

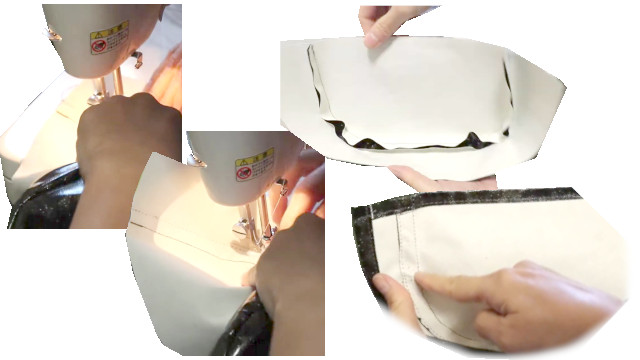

以前に、<雨の日シリーズ>として、複数の雨の日用のリュックを製作をしたことがあります。

近年工業製品として広がったレザーライクなバッグ、お買い物の際にしっかりと見分け惑わされることがないような一助となればと当記事を綴らせていただきます。

実際にリュックの製作で取り扱った素材を含め、複数のレザー風な素材の構造の違いを見ていきたいと思います。

基布+PVC載せの二層構造の素材で作られた合成皮革は必ず劣化する、純粋な本革レザー・純粋な布製との構造の違い

このたびの雨をしのぐレザーライクな素材の違いの把握には、非常に大切な存在であろうと掲載させていただいた、純粋なPVCだけでできた透明バッグです。

実は、かえってこのようなPVC/100%というお品はレア、「ダイソー」様のセンスの良さが光ります。

では、せっかくなので、上の黒の内貼りの劣化は、どの素材が巻き起こした状態なのかというところから入っていきます。

答えは合皮、正式名称は「合成皮革」になります。

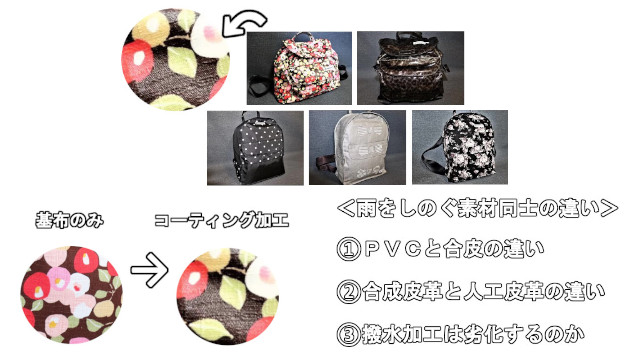

「合成皮革」というのは、主に二重構造であり、基布(きふ)というベースの生地があり、そこへPVCなどをコートすることで成り立つ素材です。

どれも雨をしのぐ工夫をした素材に作り上げられましたが、それぞれ構造が違うということになります。

コーティング剤はPVCだけとは限らず、「ポリウレタンコーティング」というものもあるとのこと。

では、それぞれの違いを紐解いていきます↓。

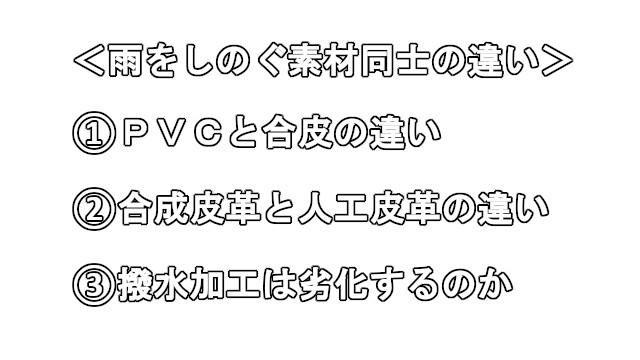

①PVCと合皮の違い

「PVCバッグ」という言葉そのままなら、冒頭の「ダイソー」様のバッグのみが該当。

巷の多くは、基布+PVCで成り立った二重構造のバッグが多く、製造側からの視点では、二重構造の方がバラエティー豊かに製造できると思われます。

②合成皮革と人工皮革の違い

合成皮革は基布が織物、人工皮革は基布が不織布という違いだけです。

③撥水加工は劣化するのか

これについては、私も詳しいことがまだ分かっておりません。

「撥水加工」と謳われた「ナイロンオックスはっ水加工」というこれまでたくさんお世話になった生地は、実際に劣化など起こったことがありません。

白く粉がパラパラとはがれてくるリサイクルショップなどで拝見する何十年越しのナイロンバッグ。

劣化が無いと言われる「シリコン」ではなく別の「合成樹脂」の撥水加工だったからなのではないでしょうか。

時々、古着市場にあるナイロンバッグの内側を見てみると、こうした現象を知ることが出来ることがあります。

撥水加工は、たとえ劣化しないシリコンだけが成分として注入されていたとしても、そもそも「剥がれ」による機能の喪失という別問題もあります。

アイロンの熱である一定の割合が戻るコツもあるようですが、完全に復活することはなく、撥水加工も永久のものではないということです。

あとがき

最後にお伝えしたいのが、「皮革」というレザー風な言葉を使いながら全く「本革レザー」が使われていない点。

この言い回しに惑わされることなく、自分の持ちたいバッグの素材を希望通りに入手出来るゴールを願いたいと思います。

本革レザーが好き、布バッグが好きという嗜好も、雨の日には避けたいと思うもの。

雨の日だけは、専用に「合皮バッグ」を持つという使い分けがあるかもしれません。

そうした独自の方針を打ち立てるにあたっても、まずはバッグ素材の構造のこのたびのノウハウを思い出していただければと思います(^-^)。