まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたびの投稿は、1つ前の【1250】の続きになります。

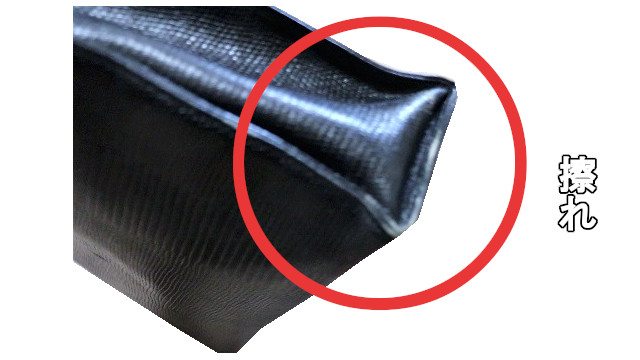

古物市場で購入の綺麗なグリーン色の本革レザー型押しのミニバッグが経年により裏地の汚れ・表面の色褪せが起きていました。

そうは言っても今後も使えそうな素敵なバッグです。

流行を感じないいつの時代でも思い切って持てそうな点がブランド様のデザインの素晴らしさだと思います。

こういった流行のあるアパレル品のお洋服と共に、ブランド様が製造されるバッグというのも流行が色濃く入ることが多いです。

それでもおそらく30年程度は経過しているであろうと思われる古いお品物が今もこうして使いたいと思えるそのデザインに脱帽です。

【1250】では、裏地のお洗濯をする場面をご紹介しました。

運が良く裏地が飛び出す作りであったことも何かのご縁、そうして、前半の作業が無事終了しました。

後半のこのたびの【1251】では、色褪せのレザー部分にカラークリームを塗るという作業です。

おそらく、こちらの方が難易度は上がります。

そして、既存の色のクリームのカラーがなかったというところからのスタートだったのでした。

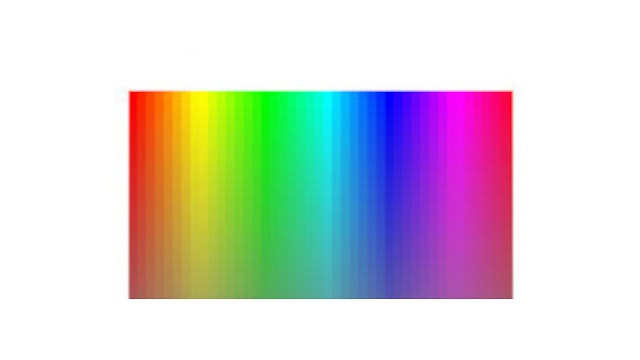

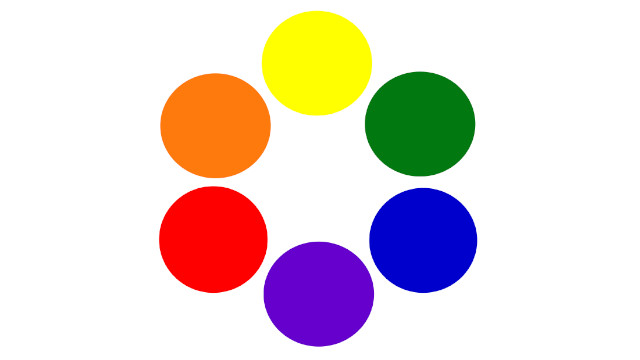

「色が無いなら2色を混ぜて色を作れば良い」との売り場の店員様からのアドバイス、青と黄色を混ぜて元の色に近い黄緑色を作って補色した

色を混ぜて塗るという行為は何も絵画だけではなかったのです。

こうした補修の作業の特殊な色でも混合ということが成り立つようなのです。

発展的な考え方としては、「紺+赤=紫」「黄+赤=オレンジ」などに同じやり方が落とし込めます。

ただ、白が存在していないというのも製造メーカー様の意向、濃淡は難易度が高い作業だと想像します。

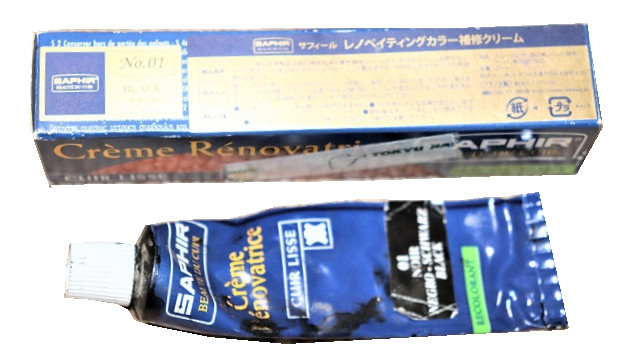

こちらは、「サフィール レノベイティングカラー補修 チューブ」という名前のクリーム。

「東急ハンズ」様で購入しました。

実際に塗布すると分かることですが、せっかく補色できても、ツヤが足りません。

こういった柔らかい半液体のようなクリームでもツヤというのは別になります。

素人ながらの解釈ですが、ツヤ出しそのもの自体がコーティングのような役割であるから、色の補修の段階では混ざらないのかなと。

よって、この作業が終わり乾いた後にツヤ出しを塗りました。

かなり邪道ですがそこはused品、靴用のツヤ出しの透明タイプを利用してしまいました(^_^;)。

そうして仕上がったツヤも出た補色の完成がこちら↓。

あとがき

細かいカラーの再現としては、元のメロングリーンよりは、黄緑寄りになってしまいました。

元がどうだったかというのは 色が褪せてはいたもののこのブランド様がチョイスされたカラーというのは、メロン寄りの方であっただろうと思われます。

これを外注でお願すると忠実なカラーで、しかももっと正当な方法でやってくれるでしょう。

ただ、中古品で購入のせっかくのコスパの良さを活かすために、このたびは自主リフォームをしてみたのです。

こうして自主的にDIYをする方も増えていると思います。

そういった材料が豊富であることも、ニーズの高さに比例しているからです。

それに伴い、経験談や、店員様の良きアドバイスも有効であり、品物を販売する時の情報提示ということの大切さを親切な店員様から学んだのでした(^-^)。