まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

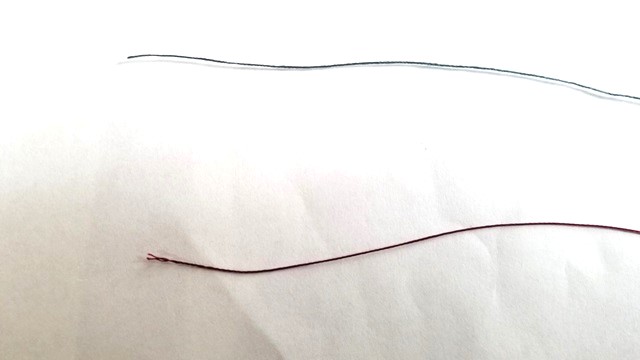

ハンドメイドバッグ製作において、好む糸の種類はテトロン糸。

割合としては全135コーン程の内、テトロン糸とスパン糸の割合は3:1。

少々変わり者なのでしょうか、好む生地にツヤのある生地が多く、テトロン糸との相性を考えるからです。

いずれも30番を使用しております。

さて、このたびはここ最近たくさん作ってきたクッションカバーやカーテンの製作の中でテトロン糸の性質というものを実感する機会がございました。

それは、最後の縫い終わりの場面です。

縫い終わりに糸始末をきちんとしたいために、玉止めを裏側に隠すことを毎回しています。

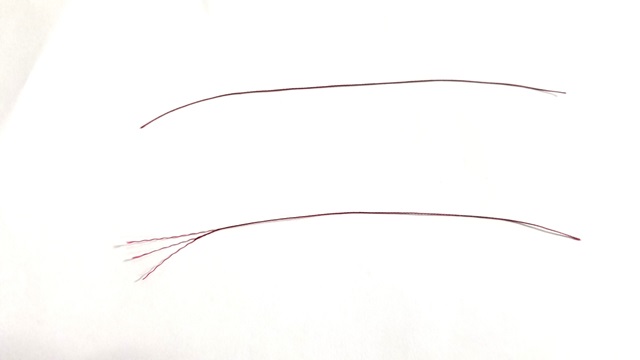

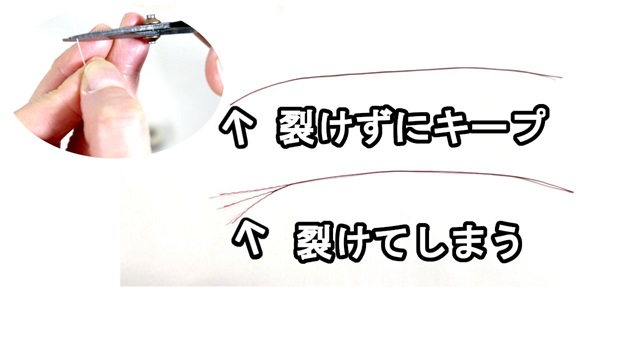

その時に、針に残った糸を通して裏側へ通す作業があるのですが、テトロン糸は最後に引っ張ったことで必ず糸の先が裂けているのです。

この「裂け」が起こらない方が、その後針に通す作業が断然スムーズ。

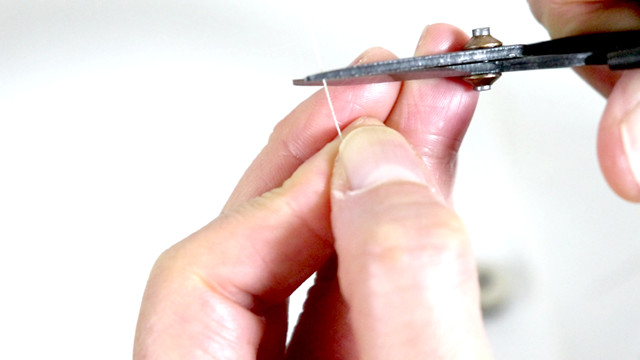

ということで、糸の先が裂けにくいカットの仕方というのをご紹介したいと思います。

糸切りばさみも大いに関係することですので、今後の小ばさみの選定にもヒントになればと考えます。

テンション(糸が張った状態)がかかったまま糸をカットした時テトロン糸は間違いなく裂ける、糸の性質を知った引っ張らない状態でのカットは裂けない

実際の縫い終わりでは、ボリュームのある重い物を塗った時には、テンションが強くかかるので、スパン糸であっても多少裂けることがあります。

それでも、テトロン糸は少しのテンションでもこうして避けるのが通常なのです。

というのも、糸のそもそもの性質が影響していると思うのです。

ざっくりと表現してしまえば、拠りきった状態をキープできない硬さをテトロン糸は持っているというような。。

ただ、縫い終わりは引っ張らずに完了することができません。

よって2段階を踏んでいます。

一回目は裂けた状態で仕方がないのですが、2回目にもう一度糸だけを今度はテンションをかけずにゆったりとした状態でカットするのです。

なぜ、糸が裂けないような上のようなカットを目指したいのかという理由は、次に玉止めの作業があるからです。

縫い終わりの後には、バッグ製作であっても、クッションであっても、カーテンであってもすべての箇所を玉止めします。

そして、その際に縫い終わりの糸を反対側、もしくは、見えない溝へ隠し込むということを針に糸を通してやっているからです。

この作業の為には糸が針に通しやすい裂けていない状態が大変望ましいのです。

針の穴にも一発通しが出来れば作業もスムーズです。

1つの品物を製作する際に、何度も縫い終わりの場面が登場します。

よってその縫い終わりのある回数分玉止めの作業もありますので、このたびのようなテトロン糸が裂ける場面も並行するのです。

これはテトロン糸の性質における「デメリット」であると思いますが、それでもテトロン糸の良さも多くあり、こういった対策で乗り越えています。

あとがき

こうして見てみるとスパン糸よりもテトロン糸は手間が増えます。

ただ、その出来上がりのステッチの美しさはうっとりするほどのツヤ感で品物が華やぎます。

途中でも少し触れましたが、小ばさみに関しても良質な切れ味の良い状態で持つということも大切。

糸切り専用でついでに他のものを切るなどというような使い方は刃が速く傷んでしまうと思われます。

糸切りばさみも陰ながら毎回役に立っていてくれることを忘れてはならないと思います(^-^)。