まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

過去に、はぎれを使ってコスメケースのセットを考案してきました。

ファンデーションケース・シャドウケース・ペンシルケースと。

その中でペンシルケースに関しては、いったん一部屋ずつの差し込み式のタイプを作りましたが、実際に使ってみると不満も出てくるものです。

きちんとは作ったのですが、いちいち差し込む作業や抜き出す作業すら手間だという考え方もあるのです。

このしっかりと場所が決まっている良さもありますので好みの違いになると思うのですが、同時にまとめて入れるタイプのペンシルポーチも作ってみることに致しました。

1部屋にランダムに複数を入れるタイプのコスメペンシルケース、裏地が粉で汚れないための筆キャップを2本分作ってみた

横のサイズは既製品の「YKK」様のファスナーに合わせました。

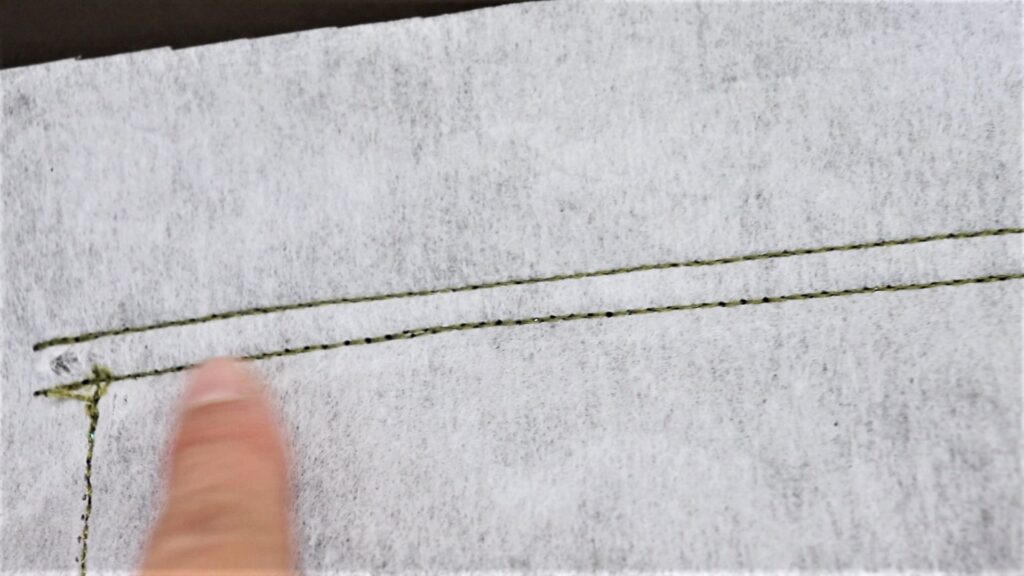

どうでしょう、このいびつなライン、非常に残念です。

ニットが伸びて少し変形気味であることや逆に引っ込んでしまって飛び出していない角などの影響で美しいカーブが出ていませんでした。

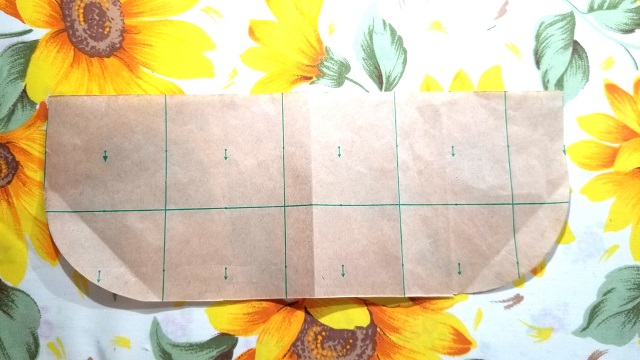

とにかく変な形になってしまいましたのですが、元の型紙を見たら驚かれると思います↓。

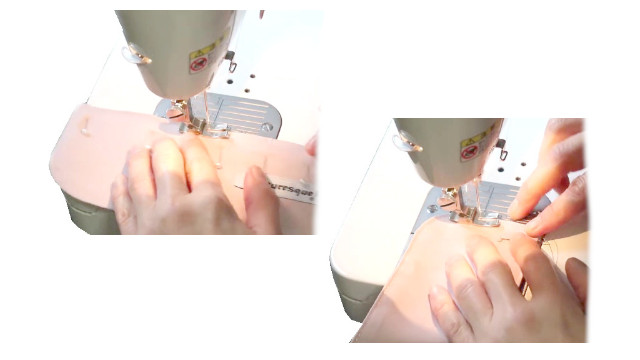

よって、ひっくり返しをやめ、外表製作によって、後日成功しています↓。

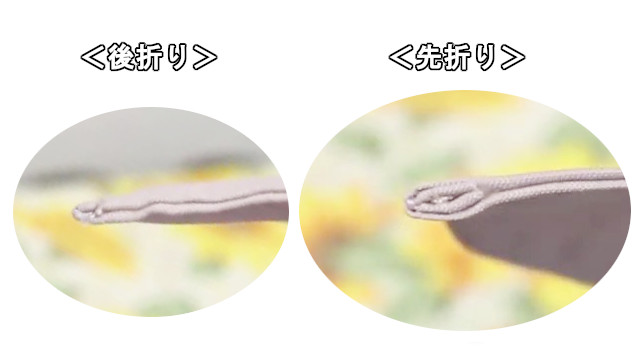

さて、次にペンシルの汚れ対策です。

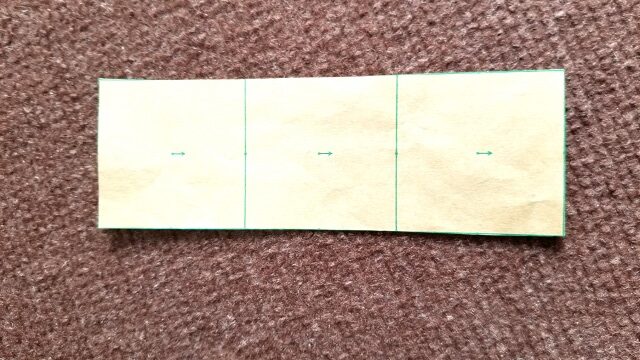

「シャドウチップ」が2種類あるので、2個キャップを作っていき、汚れ対策をしました↓。

やや横幅がダブついているように見えますが、実際に狭過ぎるとブラシ先を傷めますので、これくらいが程良いみたいです。

さすがに、ここまでの細かい物は量産品では見つけることが難しいと思います。

ハンドメイドならではのニッチな分野だと見ています。

あとがき

こうした細かいキャップのようなものは、ハンドメイド品の出番はあるものの、とは言え、お値段はなかなか付け難いものです。

しかし、せっかくのアイデアはアウトプットしたいではないですか。

そこで1つの案は、無料で何かに添えて配ることです。

その時に、キャップだけではダメ、シャドウチップならそれほど経費がかかりませんから、すぐ使える状態にセットして贈呈するのです(^-^)。