まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

現在、「共有型のハンドメイドバッグ」の事業活動の1つとしまして、「ノウハウのコンテンツ制作」ということを進めております。

その中で、完全に確立したと思われていたノウハウでさえも、まだ見直しがあるという貴重な場面がありました。

コンテンツを作るなどいかにも何でも知っているパーフェクトな人間がやることのイメージですが、実際はそうではないと思っています。

コンテンツ制作者が転びながら多くを学んできたことの集結だと考えますと、特別な作業でもありません。

こう考えますとサクサクと次々にコンテンツが作れるかと言うと実際は「確かな中身なのか」という意味では、たやすいことではないと実感しています。

日々の学びによって、コンテンツにまとめる内容にも変化があるのはもしかしたら当然の事なのかもしれません。

では、このたびの、一重仕立てのエコバッグ「切餅」の両サイド部分の三つ折りによる縫い代始末のやり方を見直した1つの「検証」、コンテンツにまとめる直前の見直しをお送りしたいと思います。

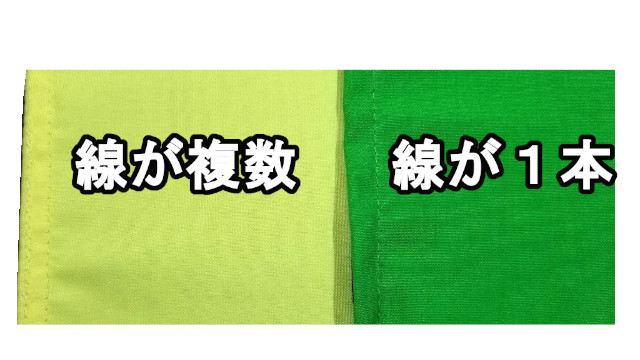

内部の整然さを意識、強度がありながらもステッチ1本だけすっきりと見せるための最初のステッチの隠し込み

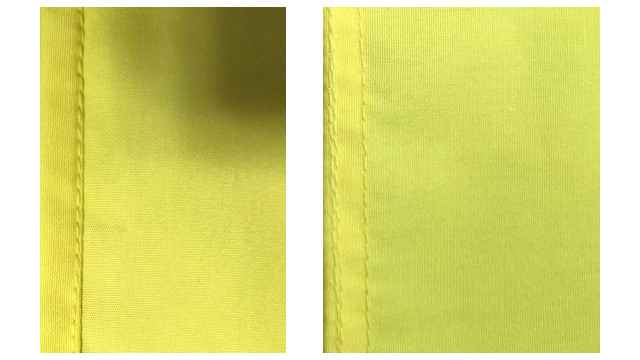

色違いで同じブロードの検証用生地を2セット用意。

この時点では同じように端から2.5cmに縫い代線を印付けしておきました。

一重仕立てでは、縫い代を完全に隠すために両サイドを三つ折りするのです。

その三つ折りのやり方をこのたび見直していきまして、内部を眺めた時のステッチがすっきりと美しく映るよう改良していくのです。

まず、右(黄色)の方の古いやり方から↓。

この混沌とした線の出方を解消していくためには、最初の2.5cmのステッチそのものを見直す必要があります。

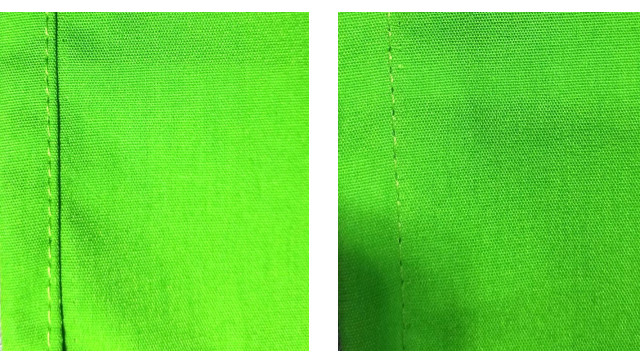

そこで、次の作業の三つ折りのしやすさを誘導できるための機能も兼ね、端から5-7mmに最初のステッチをし、その後の三つ折りで内側に隠れてしまうという案です。

この新しい案でグリーンの方をやってみます↓。

この後、アイロンで2.5cmの線に合わせて1半分の1.25cmを二度折るという三つ折りと縫い閉じステッチ。

あとがき

一重仕立ては、隠す場所が限られて非常にがんじがらめの中考案することが多いです。

だからこそなのですが、その手法が上手くいった時にはそれ以外ないという究極さも生まれまして、これは大変良い改良であると言えるかと。

装飾したり追加したりということも選択肢としてはあることなのですが、むしろ「減らす」というミニマムに向かう方向に「粋」「瀟洒」「洒脱」の姿があると見ています(^-^)。