まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2023年は「メンズライクなテイストで。。」という目標をこの度の製作で着手していきたいと思います。

メンズアイテムというのは、はるか昔の軍服からの流れのデザインを継承しているパーツも多く、歴史が反映されているところに深みがあります。

不変的なトレンチコートは、元はメンズの軍服であった流れから取り入れられたデザイン。

素材に関しても綾の入った生地や軍服のカーキカラーなども当時の名残が今でも生きています。

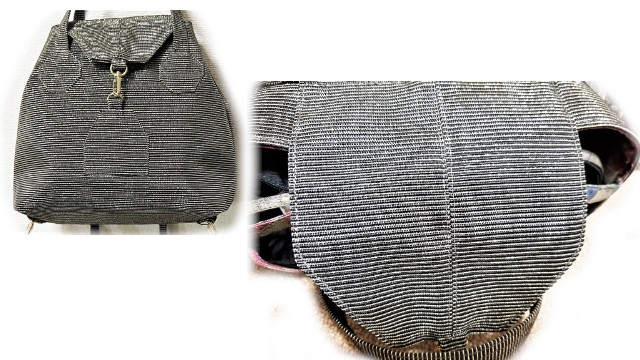

その1つのミリタリー風である黄色がかったオリーブグリーン色の「リップクロス」という生地で「切餅」という角ばったデザインのエコバッグを製作し始めました。

このたびある1部分を改良、これまで取っ手と支柱が一繋ぎであったことで生地幅の選択が限定されたことを取っ払い、自由な選択を得るのです。

そして、どんな生地幅であっても対応できる作りに、製造側・ユーザー様共に自由に選択できる可能性を無限に広げていこうと思います。

デメリットをカバーするだけでは「保守的」な機能に過ぎない、更にデザイン性も同時に高めたことで「おしゃれ度」という価値を追加の「ハギ目カバー」

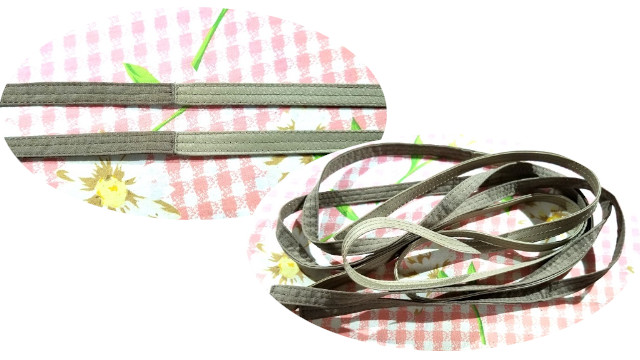

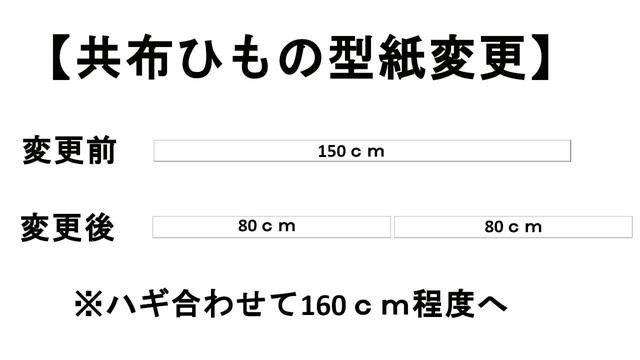

今までは、こんな仕様でした。

それをこのように変えていきました↓。

ハギ目を左右共作ることで、逆Uの字の長い支柱が3パーツで成り立つことになるのです。

取っ手の型紙が70cm(縫い代込み)・支柱の型紙が45cm(縫い代込み)です。

一続きの場合からかなりの変化になりました。

そして、取っ手/支柱という兼用の型紙であったのが、きっぱり取っ手用の型紙と支柱の型紙に分かれました。

支柱の45cmの方は全部で4枚パーツ必要、効率の良い配置に横に2枚並べても90cmですので、シングル巾の狭い生地にも十分対応できるのです。

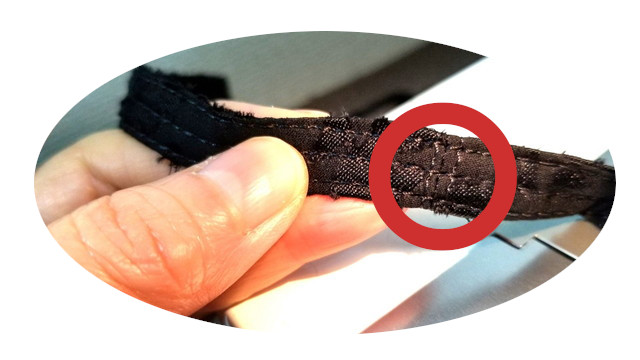

ただ、ハギ目というのは、わざわざ作るものではないと思っています。

やはり断然元の一続きの方が丈夫ですので、どうしてもそうならざるを得なかったという背景こそが重要なのです。

見えてはいませんが、支柱の4本ステッチのターンの部分はハギ目を何度か通るという仕様です。

やはりそのままでは、美しくはありません。

そこで、以前ファスナータブで使用していた作りと同じ折り方で、縫い代を包み込んだ折り方をして正方形のタブを縫い付けます。

これは、ハギ目が見えないよう「ブラインド:隠し」の意味を込めたカバーであり、ワンポイントのデザインにもなったものです。

ハギ目があるというデメリットをさらなるデザイン性で目線がタブに行くことでポイントになり、保守的な部分だけではなく攻めた部分もあるというパーツになりました。

このタブが四角である理由は本体の角ばったデザインに調子を合わせているのです。。まるでハーモニーを奏でるように♪。

あとがき

次回の投稿では、完成の様子がご紹介できると思います。

製作していて、ハリコシ十分なメンズライクな生地だと感じました。

薄手の上品なエレガントな生地に比べてこうした硬くて厚めの生地はミシンの縫い目1つ1つもミシンの音がはっきりしていて、針目がクリアです。

こんな感じでメンズライクに着手し始めることができて良かったです。

そして、生地幅が広幅限定で限られた生地でしかできないようなバッグがどんな生地巾でも作れるように改良できたことがとても大きな成果。

この「切餅」はデジタルコンテンツにまとめるデザインですので、じっくりと作り方の技術を身に付けたい方向けに応援するような活動もしていきます(^-^)。