まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

これまで多くのパーツの打ち込みをトライしてみました。

穴のあいたハトメ(鳩の目みたいな様相だからの名前のようです)・ホック釦・ベルトの穴・バッグのヒネリ錠・バッグの差し込み錠などです。

その中で1つ、片面ハトメの失敗しない打ち方のコツの部分をご紹介したいと思います。

打ち方の様子などは、工房でプロの方が打つ様子をYouTube動画に投稿されていますので、イメージが湧きやすいかもしれません。

ただ、あの方たちは長年こういったものを取り扱ってきて、成功する確率がとても高いので、初めて取り扱ったり不慣れだったりする人が同じようにうまくいかないこともあります。

それは、細かいコツがたくさんあって、それがどれもきちんとクリアできた時に1つの成功があるからだと思います。

たくさん失敗してコツをつかんでいくとは言われていますが、古い職人気質な世界のように、あえて遠回りしながら長年かけて覚えていくというようなものでは決してないと思います。

できれば遠回りなどわざわざしない方が効率が良いに決まっています。

躓きやすい箇所は知る者が事お伝えし、以前よりも発展する方向に向かう動きを作ってあげるのが後世に対する先代なる者の役割りではないかと思うのです。

ここで失敗を多くしてきた経験を活かしてお伝えするコツをお伝えすることで、同じ場面は最初からクリアできる確率が高まります。

そうした時に、過去の多くの無駄が活きるというものです。

ということで、片面ハトメを打ち込む際の私からのアウトプットとして注意点がいくつかありましたので、ご紹介したいと思います。

これだけは必ず徹底しないとうまく綺麗にカシメられないというポイントや注意点x4つを実際に生地に打ち込んだ体験をした者がお伝えします

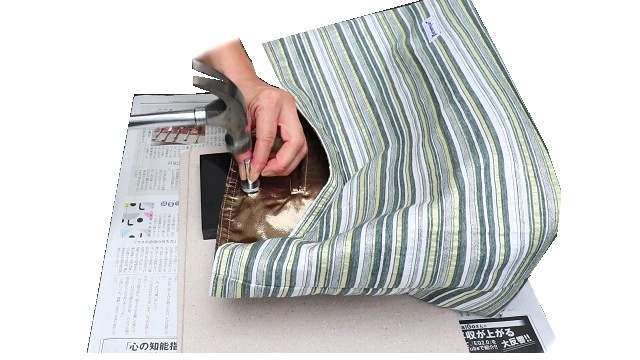

今、ゴム板の上にパーツを載せていますが、ゴム板の下は新聞紙の1-2枚です。

汚れを防ぐためだけなので、新聞紙さえ必要ないこともあります。

一番下は、平らなコンクリートとか、分厚い木の板がマスト。

とにかく水平な状態の上に水平なこのゴム板(ゴムといってもカチコチに固まったもの)を置いて行います。

ということで、最初のポイントは、

①平らなコンクリートや分厚い木の台の上で行う(下にクッション性のある防音マットや玄関マットなどは敷いてはいけません。敷くとずれて支障をきたします)。

ということになります。

2点目の注意点は、打つ時の角度や目線です。まっすぐ上から打つのが均等に力がかかります。

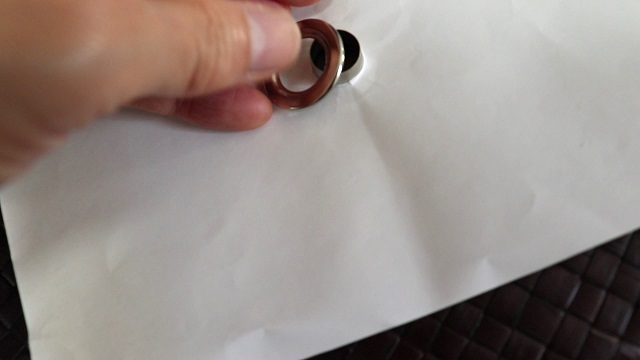

そして、ワッシャーを溝を下に、膨らんだ方を天に向けてかぶせます。

斜めからだと、割れたりひびが入ってきますので、その場合は、気づいた時点で即、外すことです。外さず進めてしまってももう亀裂は深まるばかりです。

ということで、

②真上からストレートに打ち込む(斜めからだとひび割れや亀裂が入り失敗となります)。

次は3つ目のポイントです。

③打つ時の最初の3回ほどは力を抜いて調整のための打ち込み、残りの4-5回が本格的な打ち込みとたたきの前半と後半を分ける。

とても大切なポイントです。最初から力を入れて打ち付けると失敗しやすいです。

3回の優しい力の入れ具合の意味は、しっかりと打つべき位置の調整の固定ということなのです。

最後4つ目のポイントです。

④表の膨らんだパーツの隙間を横から確認。程よく生地とくっついていればOK。回数打ちすぎると、生地に食い込んだりして、生地にキズを付けてしまうので、程好い生地との重なり具合を確認して終えます。

まだ隙間があれば、1-2回打って追加。激しくやり過ぎは禁物です。

最終的な結論、ここまで気を付けてやって成功したら永久の物なのか。。いいえ寿命のあるものに変わりはない選択を最初にしてしまっている

さて、ここからは実体験から持った考え方になります。

ここまでコツをしっかり把握しながら、きちんと打ち込んで商品になり、その永続性ですが、途中で使用の際に外れてくることが予想されます。

ここまでとことんやるだけのことを100%やってもそうなるのです。

それが、こういったパーツすべての運命であり、「カシメる」ということが、いかに頼りない永遠のものではないかということを外れたときに実感するのだと思います。

本革だとまだカシメる力は長持ちするかと思いますし、そもそもこのパーツはレザー用のものなのです。

革が密度が高いので、ぐいっと食い込む力がその永続性を実現するのでしょうが、生地は革に比べて隙間の多い密度なのです。

あとがき

よく考えてみてくださいませ。

永久的ではないパーツをわざわざ設置することで、そのパーツ含むお品物全体が永久的ではない品物になるのです。

そのようなパーツを使用しない同じ品物との「コスパ」「良質さ」の大きな「差」をこの選択1つで最初から選んでしまうことになるのです。