まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

【1168】の投稿で<パッチワーク企画>というものをこの<はぎれ>カテゴリーでスタートしました。

全部で①-⑪のシリーズでお届けしたいと思います。

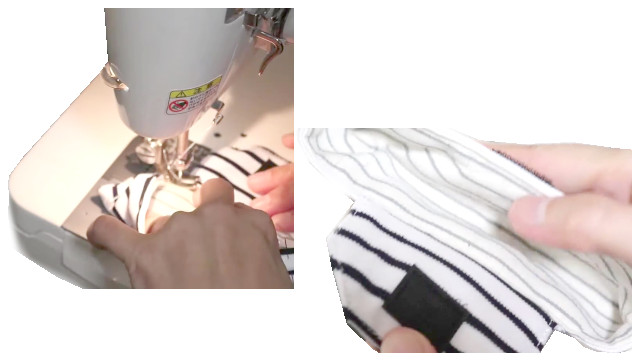

製作できたナップサックは全部で4点、裏地もすべて両面共パッチワークなのですから相当なものです。

当ブログ記事は、最初の投稿の2022.12.02からおよそ2年後の2024.10.19にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直しています。

よって、ブログ記事の内容が当時2022年のままのYouTubeと違い見方が変わっていますことご理解いただきたいと思います<m(__)m>。

当ブログ記事は2024年に「手直し」しながら2022年を振り返った見方で綴り直しました。

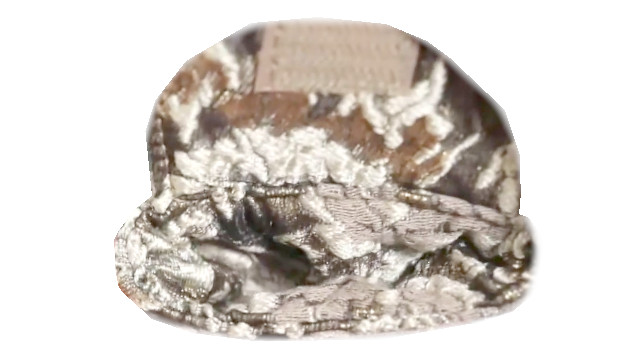

縦横共に4列ずつを並べた片面16パーツの並べ方、バラバラで配列が良いのか、それとも色や柄を片寄せまとめるのが良いのか

よく使用しています中くらい程度の型紙ですが、はぎれで作るサイズとしては大きいです。

ただ、マチの分で1マスほどパーツが消えますので、パーツを豊富にするならば、もっと大きなバッグの方が良いかもしれません。

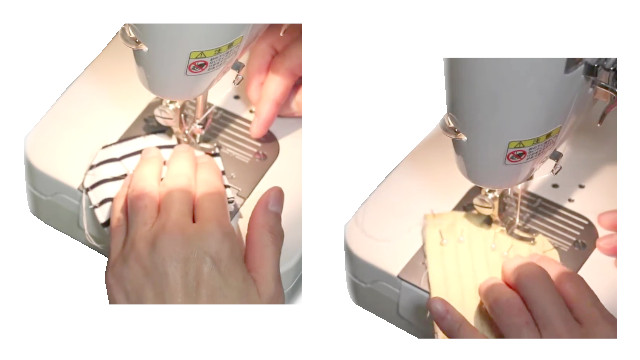

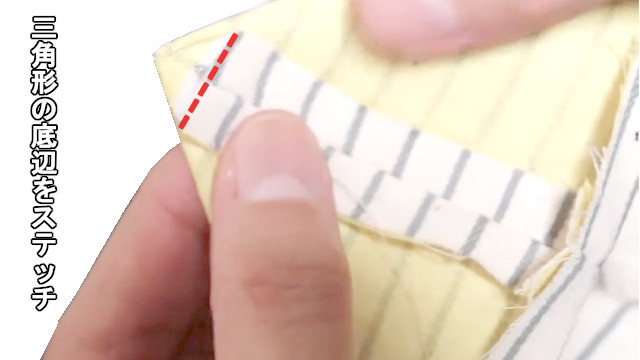

パッチワークの1マスは、共通で、縦12.5cmx横17.5cmではぎれを共通のサイズにしながら無駄なく使える最大限のサイズでした。

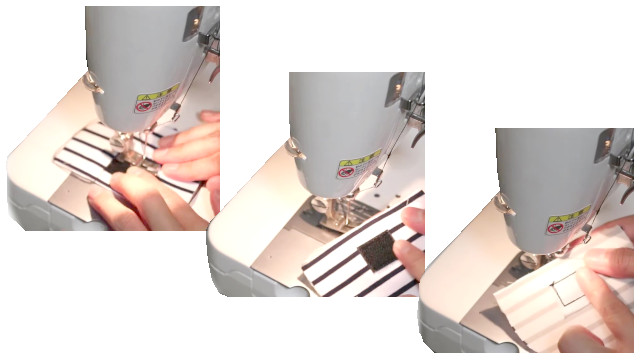

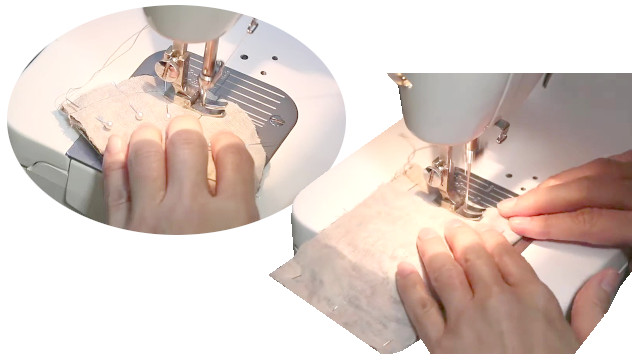

とりあえず、全部同じサイズで裁断して接着芯も貼るところまで完了しています。

とりあえず、縦4パーツx横4パーツで組み合わせを考案してみたのですが↓。。

この辺りで、バラバラに並べることに少し違和感を覚えた2022年、ここから考え方に変化が起こります。

同じ生地を連ねた方が良いのでは。。

その代わり、まとめると境目がくっきりし過ぎるかもしれません。

と、こんな風にシミュレーションだけして、もとのように、同じ物をまとめてとりあえずいったん保管。

こうして、並べてみた結果、どれもぼやけたものになるかもしれないというのが2022年時点で懸念していたことです。

続きがありますので、ここまでにしたいと思いますが、最初のバラバラの考え方は2024年から振り返ると正解だったと思うのです。

あとがき

登場の残布は、過去の2019年から現在2022年までのものがほとんどです。

2019年からのスタートでマルチカラーを取り入れてきたり、その後2020年からは黒ベースにテイストを変えていきました。

そんな変遷も見られる製作者にとっては思い入れのあるはぎれになります。

実は、写真や動画では出てきていないですが、この倍くらいの量の真っ黒のジャガードや無地がありまして、同じように裁断して接着芯を貼り1パーツになって準備完了しています。

写真や動画に映しきれなかっただけなのです。

そもそもできるだけはぎれを作らないような製作であると良かったわけですが、それでも余った部分の有効活用もそれはそれで、元の生地の良さが集結したものなので別の価値が生まれると思うのです。

それが、はぎれで作るにしては大き目サイズであるというならなおさらです(^-^)。