まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

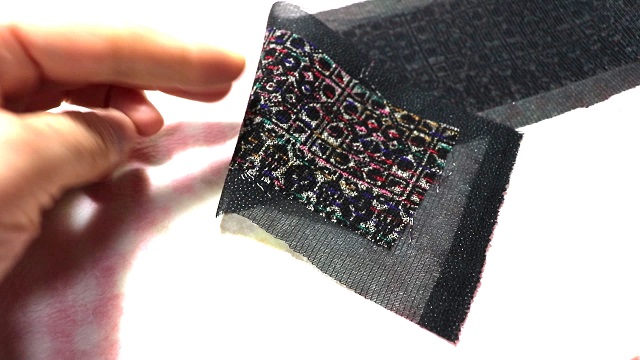

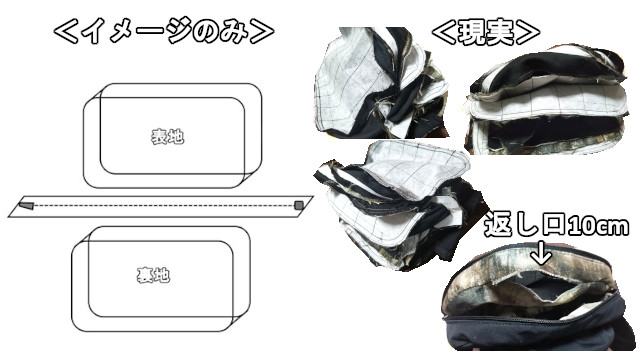

このたび、「中表」で作るボディーバッグに初挑戦の2点目が完成。

【1451】の1点目との違いは、

①カーブを半径10cmから半径5cmへスクエアライクに寄せたこと。

②ファスナーの縫い付け方を表地も裏地もくり抜き枠にはめるやり方をしたこと。

③外ポケットをマチ付きしたこと。

結果を先にお伝えしますと、①は5cmサイズダウンしたのに劇的には変わらず、相変わらず楕円の丸いイメージのままでした。

②は【1451】のやり方の裏地部分が分かれることで別布が隙間に登場よりもすっきりと目に映ったという点では良かったと思います。

③はこちらもペタンコポケットとは随分違ったデザインに感じられることが証明できました。

ただ、全体的には綺麗には作れなかったというのが正直な感想、今後もっと高めていきたいという新しい気持ちが生まれました。

確かに2度目などという初期段階で綺麗に作るにはまだノウハウが不足しています。

1品をレベルアップすることは結構な年月をかけなければできることではないということです。

そう気付いたことで、今後もボディーバッグというデザインを高めていきたいと思ったことが大変素晴らしいことでした。

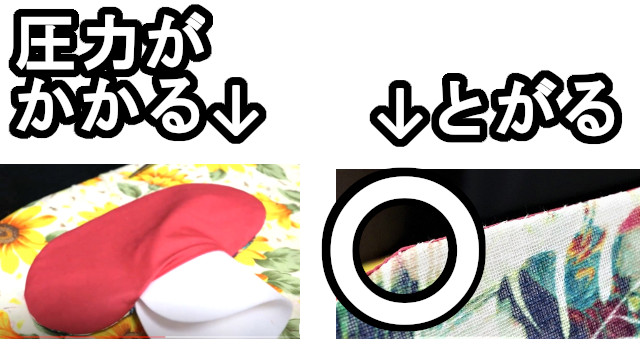

「鏡餅」と名付けたポケット立体型のボデーバッグ、ポケット内部を美しく整える目標を目指し多くの製作訓練が必要

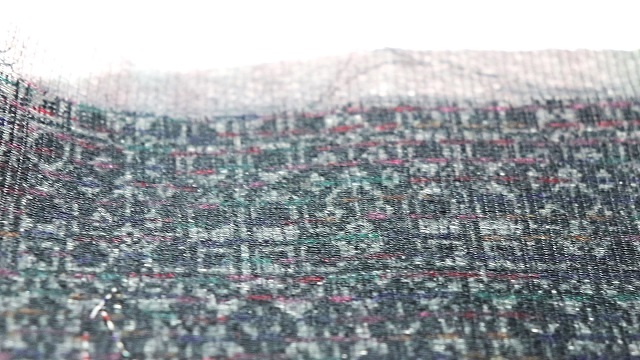

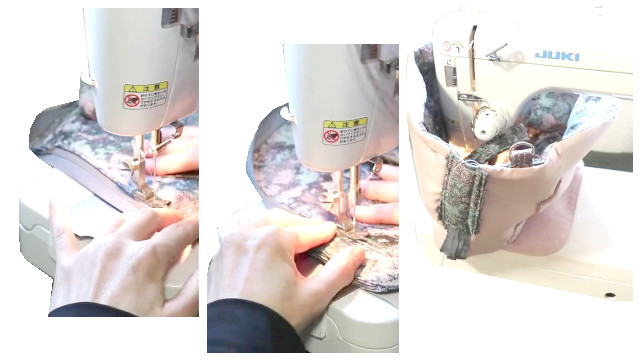

マチ付きポケットの歪みの原因は、十文字の4箇所の印合わせを怠ったことです。

最初は合わせても、縫う途中で待ち針を外してしまったからです(ずれてきてやむなく外した)。

更に、本体のみならずマチ布にもキルトをかけた方がもっと固定されると思ったのですが、キルトの柄が合いにくいので省略したのでした。

何度も何度もやり直しながら少しずつ進んでいきました。

そんな経緯があっての完成は喜びも一際、今後内容を高める気持ちになったのも、とことん粘って完成を目指したからこそ起こった気持ちでした。

確かにみっともないミスなどをしましたが、これこそが発展を目指している途中の紛れもない実態であり、長い目で見ているということの裏付けでもあります。

あとがき

これまでハンドメイドバッグ活動をしてきて、あまりにもこの「中表」構造が複雑だと感じてしまい、「外表」で作ってきた過去があります。

ボディーバッグ自体は初めてではなく、本当の初期の頃2010年以前の縦長ボディーバッグは、「外表」で最後に縁全てをラッピングという難関が最後に待っているという仕様でした。

非常に懐かしく、写真が残っていないほど以前のことなので残念ですが、あれも1つのやり方です。

ただ、「外表」で作った過去も、どれも腑に落ちず綺麗に出来上がるということを実現できませんでした。

このたび、初めての始終「中表」で作った裏地付きの仕立て方は、非常に奥ゆかしく伝統的な作り方。

この奥ゆかしさに大きく共感、この先も綺麗に作れるためのポテンシャルがありました。

例えば、正面の立体型ポケットにしても、内部をもっとすっきりとさせ、縫い付け部分の根っこも内部に隠すという今後への望みを持ちました。

もう一度近いうちに、ボディーバッグを今度は腑に落ちるように作るつもりです(^-^)。